第二駐車場の造成 developing the 2nd parking lot

はじめに

追記 Jul. 15, 2023: 新規まき直しになってしまった。第二駐車場の造成2へ。

追記 Feb. 26, 2023: また,このテーマに戻れそうだ。1年半前に作ったポスティングの第二駐車場 には計画を記している。次のコンテンツはJan. 21, 2023に書き込んだものだったが,西隣境界の小谷の片付け に一月余り,手間取った。

北ヤードおよびその周辺の伐採などの準備が済めば,いよいよ今冬最大のイベント,第二駐車場の造成である。思ったよりも設置予定地が北に接する道路からの見通しが悪く無いように思う。予定地の造成をしながら工夫を重ねたいと思う。予定地の出入り口を生垣を除去して造成することになる。想定されるプロセスを次に示す。

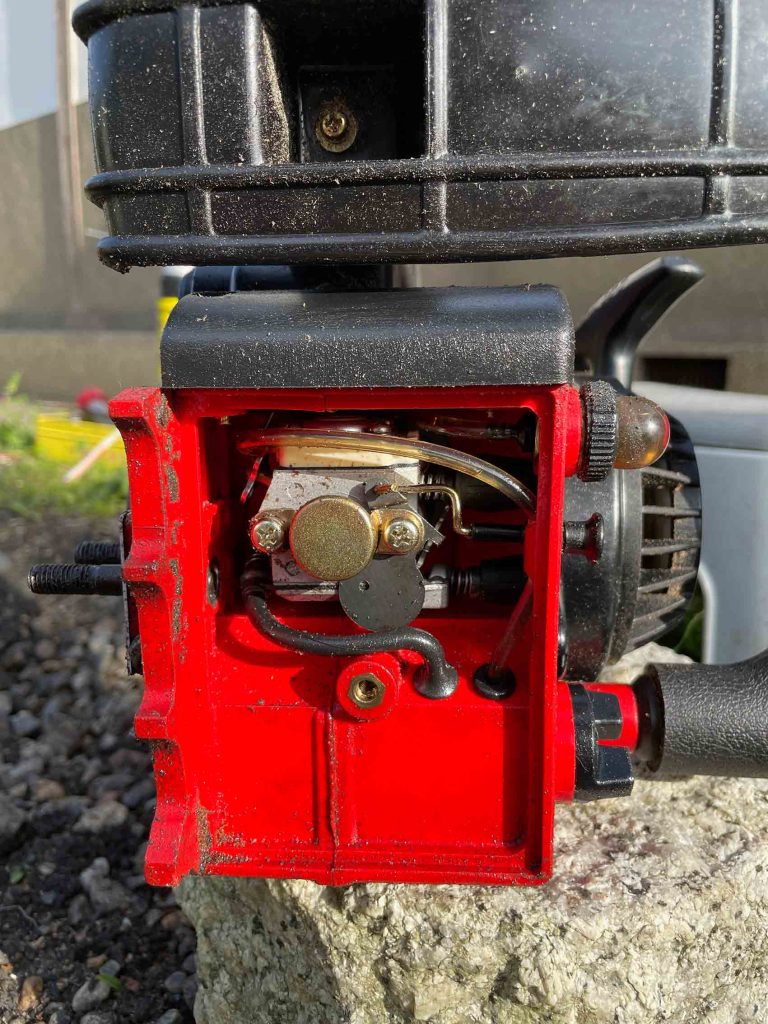

1 伐採は,チェーンソーで実施する。その前に,伐採木の撤去: チェーンソー始動 を読み込んだ。とにかく,チェーンソーの整備が必要だ。特に,チェーンの目立てを実施する必要がある。

2 伐採のためのロープの結び目に基づいて,敷地内の門柱や松などを使って,伐採予定のアラカシの樹冠をロープで引っ張って置く。

3 北ヤード側から受け口(45º,径1/3)を切って,作業中の看板設置して,道路側から追口を切り込んで,北ヤード側にアラカシを倒す。

4 この段取りについては,一気に伐採するか,1本1本進めて行くかは,わからない。とにかく,1本そのもの,または2分して,東の空き地に運び出すことになる。

5 入り口西端のアカマツを伐るかどうかは,まずは決めない方がいいだろう。敷地内のアカマツやサクラの伐採も待った方が良い様に思う。

以上,Jan. 21, 2023記。

1 生垣伐採その1 Feb. 28, 2023

図1は,チェーンソーに燃料とオイル補給して,ロープでアラカシの上部をロープでまとめて,石柱に繋いだところである。さあ,チェーンソーで伐採と思ったが,全く幹部分が見えない。

これではチェーンソーが使えない。そんな基本的なことに気付かなかった。

というわけで,ノコで幹を見えるように刈り上げを始めた。そして,比較的細い立木がノコで間伐しないと行けない。こんなことを現場に立って,理解できるようになった。外から見た作業前(図2)と作業後(図3)。細い幹はノコで伐採した。チェーンソー使用できるように太い幹の周辺を整えた。

図4と図5を比較してみて,どうだ,かなりサッパリしたなあ。

図6,図7に,本日終了時点の様子を。斜面の雑草なども除去した。

次回はこの続きだなあ。たぶん,この種の作業は,次回で終わる筈だなあ。チェーンソーのステップに入ることができるかも知れない。

以上,Feb. 28, 2023記。

2 生垣伐採その2 Mar. 3, 2023

チェーンソー使用前まで実施した。間伐と門柱間に長く放置していたアカマツの遺体撤去である。図9と10を比べると,かなりサッパリした。

図11〜13には,間伐結果を示している。チェーンソーを使い易くするために,考えての,間伐である。チェーンソーの切り込み方向を一律に道路に直交させることはできず,個々に判断して,決めたいと思う。それによって,ロープを引く方向も変わる。石柱か,サクラか,マツか。

図14はマツの遺体だ。これは門柱そばの切り株として残るマツだ。青ペンキ破片がかなり深いところまで入っていて,それを除去したいと思った。アラカシの根がかなり入り込んでいた。大きなミミズはなんとか,助けることができた。

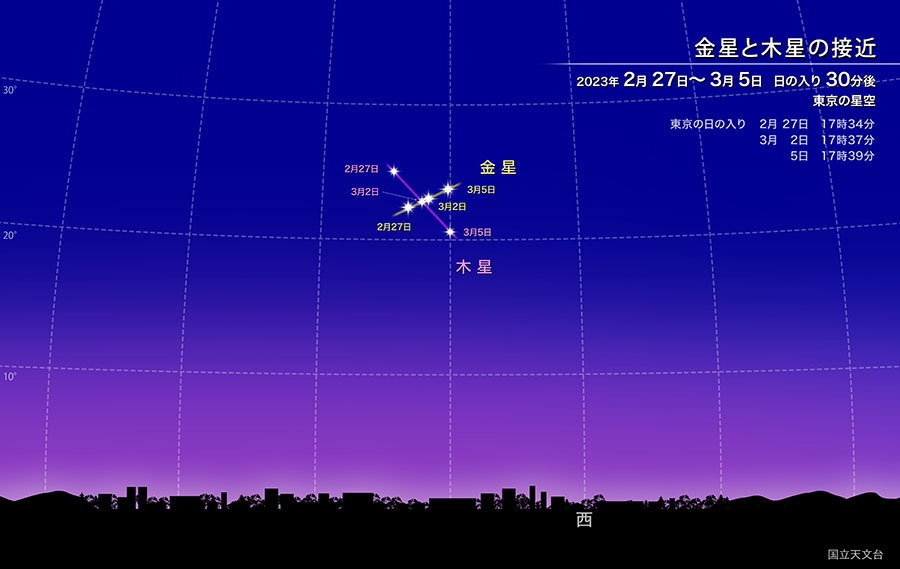

帰りの西の空を見ると,木星が金星を追い越している。これには驚いた。惑星軌道を理解していないから,こんなに驚く。天文サイトを見たくなかったが,理解できないので,東京天文台のサイトの情報 を見て,図18に引用した。軌道が直交する方向になっていたんだなあ。

どうしても黄道上に惑星が載っていると考えてしまう。木星の軌道イメージはそれに合うが,金星は黄道に斜交している。内惑星と外惑星の違いと考えて良いのか。

東京天文台サイト: 夕方の空で明るい2惑星が大接近

2月から、日の入り後の空で二つの明るい惑星が目を引いてきました。金星と木星です。日々高度を下げる木星と、逆に高度を上げてきた金星は、1カ月を通して次第に近づくように移動してきました。3月2日には、この2惑星が最も接近して見えます。

昨日,気付いたが,チェーンソーで皆伐しても,単純に切り株を取ればいいという訳じゃない。車のアプローチルートを作らないと行けない。そういう発想で,ツルハシ,ノコ,電動コンクリートハンマー,を使わないと行けない。これはほんまに時間がかかりそうやなあ。予想できなーい。

まずは明日の日曜日,チェーンソーによる皆伐を終えた後?に,iPhoneのLiDAR+Scaniverseでレーザー測量して,さらに,車の進入ルートをスケッチしなければ,と思う。こんなこと考えるのは,ニュージーランダーぐらいかもなあ。日本人ではないな,ぼくは。なお,斧も必要だ。今日,その斧の刃のグラインダーをアマゾンに注文した。

以上,Mar. 4, 2023記。

3 生垣伐採その3 Mar. 5, 2023

できれば日曜日にチェーンソーを使うということで,Sunday, Mar. 5,に実施したが,チェーンソーが切れず,進まなかった。次回はチェーンソーの目立てをした後に,再開しよう。

伐採木の撤去: チェーンソー始動 の8 チェーンの目立て に詳しく記載している。先ほども熟読した。よく書けている。

玄関の自生木: 図20の青い幹の記憶がない。図21のビワは元気だ。花が咲いて欲しいけど。全くこれまで無いと思う。

伐採は図24のようにするのが理想ではあるが,時間がかかり過ぎる。受け口の直角三角形の45ºの頂点に合わせるのが難しい。斜め切り方向を確かめないと行けない。細い幹は斜め切りでやったけど,重心方向が明らかであれば成功するが,中途半端のものは手間取った。次回はその点,よく考えて実施する必要がある。ロープ張りも図24の時だけで,他は面倒で手抜きした。

チェーンソーが長続きしない。エンジンが掛からなくなる。チェーンオイルの消耗は激しい。これが無くなると始動しない。燃料もそうこうするうちに無くなる。切れないから噴かしてしまうからだろう。次回はチェーンの目立てをしたい。

ひょっと時間をみたら,もう,六時前。急速に暗くなった。とにかく,道路脇に置いた伐採木を東の空き地に運んだ。図30,31には,松雲閣の門柱が見える。これは,昭和10年第二次大本事件の際に,聖師が松雲閣の門柱として注文していたものが届いて,聖師の希望で綾部に移住された医師の西崎家に保管されていたものである。松雲閣は,聖師が大正10年に『霊界物語』の口述を開始された場所である。タニハにふさわしい。父の喜びはいかほどだったか。図15, 26にはもう1本も見える。

綾部市広報の「ふるさと探訪 (9)」に,聖師と松雲閣の関係が記されている。

————————————————

黒川忠行さんから電話 Jan. 4, 2023

年賀状でぼくが質問した件:タニハにある,松雲閣の門柱。西崎医院から鳥取組が運搬。父の話では庭に転がしていたものを持参。

————————————————

本日,さらに黒川肇子さんから電話あり。西崎家の門柱として使われてきて,西崎を受け継いだ西崎のお子さんの維持が難しくなったので,この門柱について,大本に購入を打診したが断られていた。その頃に,大槻昭子さんが父に話したのではないか。父が引き受けるということになった。西崎家は東神宮町町にあった。四尾山の麓である。(四尾山の東麓には若宮神社がある)

四尾山はシオン山ではないかと,忠行さんに尋ねたら,そうだろうとのこと。

霊界物語第16巻には,聖師が明治32年に,二回目の大本に呼ばれて,その時,聖師が開祖を背負って,四尾山に登った,と在るらしい。国武彦。

————————————————

西崎家は松山藩の御殿医だった。聖師に呼ばれて綾部へ。

綾部で開業。大本奉仕者は無料。福知山や舞鶴からも患者が来た。

子供7名(男5名,女2名)。三男(大三郎)はキンダーブックを出していた出版社に勤務。

昭和10年第二次大本事件の際に,聖師が松雲閣の門柱として注文していたものが届いて,西崎家に保管。

この情報を,大槻宝福(しげとみ)さんの嫁さんである(西崎)昭子(あきこ)から,父が聞いて,所望した。その場所は昭子さんの姉(名は不明)の自宅にあった。

なお,宝福さんは大槻鹿三(開祖の娘の一人のお米さんと結婚)の養子になったのであって,??伝吉(開祖の娘の子供)の子供(開祖の孫にあたる)。子供のいない大槻鹿三が跡継ぎとして攫った。

聖師の勧めで,西崎昭子さんは大槻宝福さんと結婚。

————————————————

追記 May 23, 2023記: さきほど,西崎家の娘さんの大槻昭子さまから電話を頂いた。ご夫君の20年祭のお玉串をお送りした書留が届いたというご挨拶である。父昇天の際にお世話になって以来の会話である。96歳ながら,頭すっきり,ぼくの方がもうろうとしてしまった。頂いた電話ながら疑問に思っていたことをお尋ねした。

西崎家は四国松山藩の御殿医の家柄で,昭子さんのお父さん西崎菐保(かずやす)さんは八代目。廃藩置県のあと,東京西小川町で開業されていた。大正8年入信して綾部に引っ越しして開業。大本信者には無料で診察されていたという。

大正10年事件の際,昭子さんは8歳。だから詳しいことはわからない。石屋からの門柱の受取人(支払い人)がいないので,西崎菐保さんが支払って西崎家に保管。その後,昭子さんが4人での財産相続を処理すべく,西崎家(敷地)を大本に引き受けて(買って)貰おうと打診したが,大本は拒否。この話を昭子さんが父にして門柱を父が引き受けることに。父と鳥取の人(1名,中西義さんに間違いない)二人で来て,持っていった。門柱の由来を西崎菐保さんが書き残していて,その書類を昭子さんが父に預けたが戻って来ていないという。

タニハにこの門柱を立てた際の記念写真があって,それを昭子さんが持っているという。他の書類もあれば併せて送って頂けるという。

図32〜34には図31の分割写真が見える。残りは大雑把に言えば3本だ。さて,東端と西端のものをどう伐るか。

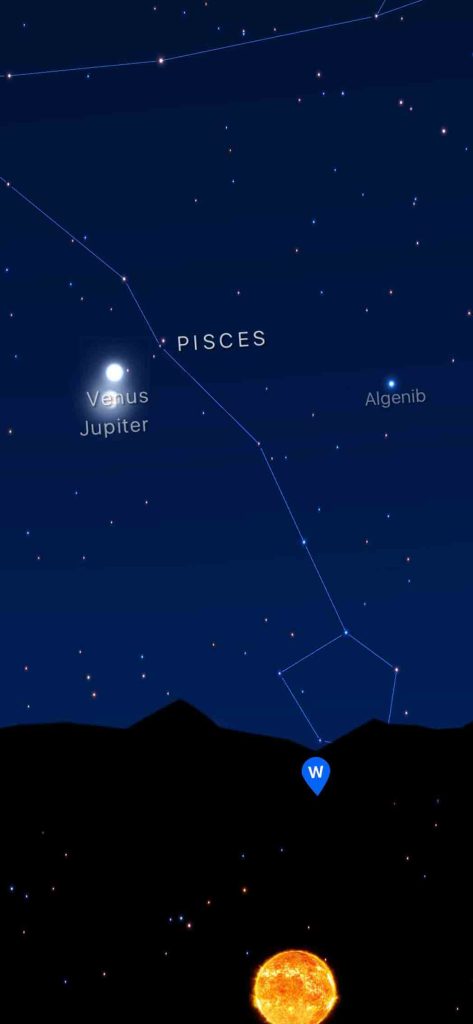

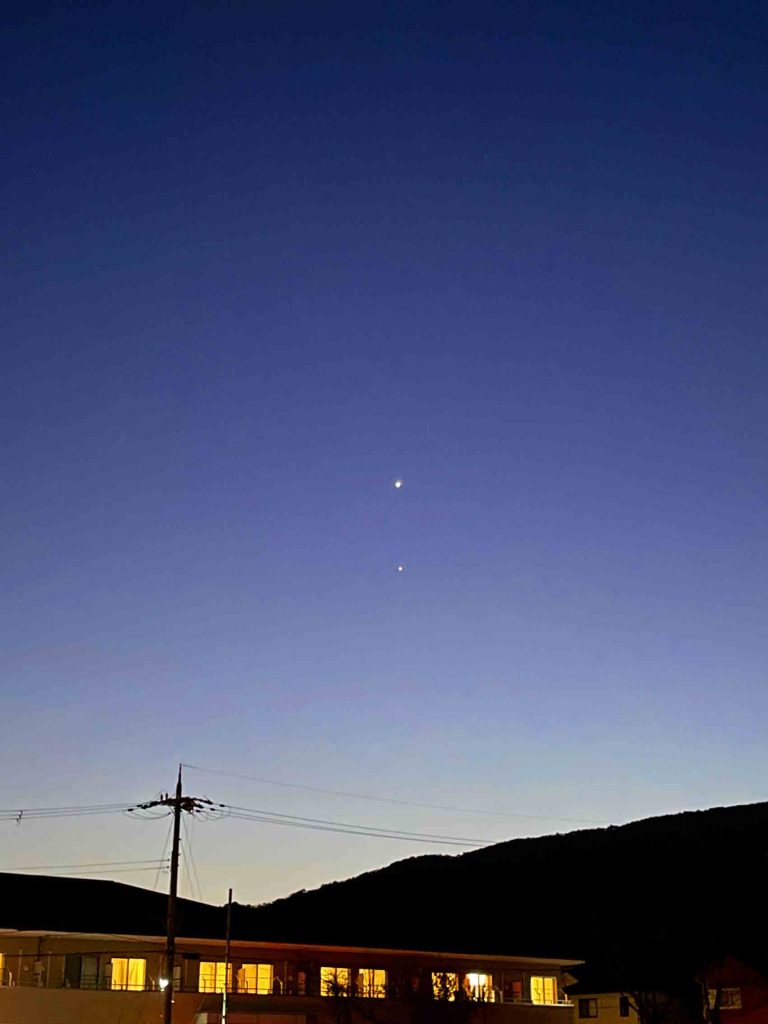

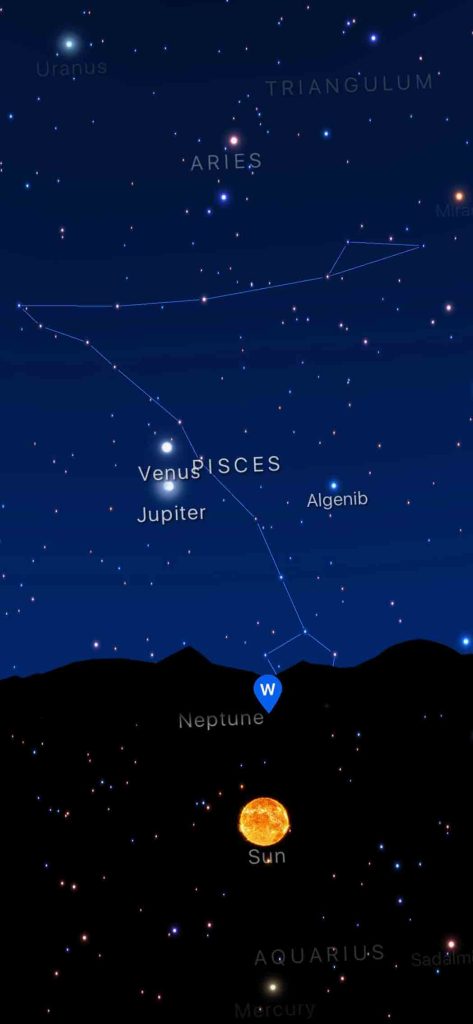

タニハの前の友愛園アパートの後方に2惑星が見える(図35)。図36はこの時のStarlightの情報である。

図37には冬の大三角形が見えている。プロキオン,ベテルギウス,そして,シリウス。

次回は,1. ソーチェーンの目立て,2. 残りの伐採,3. LiDAR測量,カローラの車幅と長さの確認,4. BoschディスクグラインダーPWS620-100による斧の刃の目立て。

以上,Mar. 6, 2023記。

4 生垣伐採その4 Mar. 7, 2023

あまり進まなかった。車に広く植物片が付着していて,やっと,タニハで拭き取った。チェーンソーのソーの目立てを実施して,伐採を試みたが,すぐに燃料とチェーンオイルが無くなってしまう。進まない。最後はノコで伐採した。これで生垣伐採は終了だ。次回からは,切り株除去とアプローチ用の道造りだ。

図39のちり取り,蛍光灯,椅子,はMar. 7にコーナンとケーズ電気で。

図41の赤線が駐車場入り口だ。

図42と43は,チェーンソーの刃を前もって,磨いた。東の2本の幹の伐採には効果があったが,もう西の太い方については,切れが悪くなっていた。

図42と図43には,刃を磨いた後に撮影した。チェーンを前もって洗わずに,磨いたら,磨いた刃が光るので,よくわかった。本体の右手と左手にバーを向けて磨くと磨きやすい。

図44〜46は,東の2本組の幹であった。結構難しかった。

図47〜49は,西の太いにトライしたが,太い切り株はあきらめて,ヒコバエだけを切り落とした。

図50〜52は完成後の景観だ。切り株の除去のためだけでなく,アプローチ道の造成が必要なので,深く掘り込まねばならず,切り株高があっても,問題はないが,美的感性から言うと,残念でもある。

次回は,まずは,使ったチェーンソーなどをクリーニングしたい。あらたに4Lの燃料を買い足したが,これを使い切れば,在庫の電動チェーンソーに替えようかと思う。内燃機関のものは,ちょっとした傾きでエンジンストップなどする。南庭を実施する際に必要になるかも知れないので,捨てないとは思うが。

斧刃をBosch製ディスクグラインダーで削りたいと思うが。工事の前にLiDAR測量をしたいと思う。それから,図47または図50のアカマツにイルミネーションをつけたいと思っている。

以上,Mar. 8, 2023記。

5 進入ルート造成 その1 Mar. 10, 2023

Spring has come. もう冬は終わってしまった。えらいこっちゃ。今日は久しぶりに,ブラウスと下着を替えた。この進入ルート,どれほどの日程が必要か,わからない。今日始めて,方針は明確になった。

中央付近から入って右にカーブするルートは見えた。そのルートに浅いチャネルを掘った。ツルハシで穴を掘り,ひっかかった根をノコで伐った。太いのは大鋸で。後に,斧を使うようになった。刃こぼれはしたままだが,強力な武器だ。ルースになった砂礫をスコップで掬った。そして,一輪車に乗せて,東の空き地の入り口のスロープに投げている。

どうも,古い畦が出てきたかも知れない。これは泥なので,雨でタイアがぬかるみに取られて,スリップして北ヤードに上がれない可能性がある。その意味では,根と砂礫を分けて,砂礫は確保した方が良いかも知れない。外のトイレ建設に合わせて,掘り込んだ砂礫の山が西端にあるが,これを使う場合,これも掘り込まなければならない。そういう手間を考えると,現在の進入ルートで出る砂礫を山積みして置いた方がいいように思われる。東の空き地に捨てるのは,根や泥や比較的大きな礫に限った方がいいかも知れない。礫をコーナンで購入するとなるとかなり高額で重くて不合理だから,礫を確保した方がいいだろう。

いつ頃だったろうか。咲いて,未だ一週間は立たない。図53と54はMar. 8撮影,図55はMar. 9撮影だ。

図56〜58は,Mar. 8に撮影した。ほぼ同じアングルだ。

図59〜61には,これからの進入路ルートを造成するパイロットチャネルである。浅ーい。ツールとしては,電動コンクリートハンマーも使う予定だ。タニハ室内の延長コードもこのそばの窓下に用意できた。斧の電動ディスクグラインダーも用意している。

本日,まず初めに,iPhone 12 Pro + Scaniverse,で,LiDAR測量を実施した。14:11スタートで:19終了,つまり,18分間もの間,測量。計算結果は:36まで。つまり,17分間もかかった。この結果については,このページに掲載したいと思っている。3ファイル形式でダウンロードした。タニハ2302102ndPark.ply 5.7MB, 同.zip (obj) 25.7MB, 同.fbx 30.6MBだ。objを使おうかなあ。

なお,今回は,予定していたチェーンソーのクリーニングをしていない。合間にしようかと思っている。次回も,本日の続きだ。イルミネーションも購入した。マツにつけるか,アラカシにつけるか,迷っている。

以上,Mar. 10, 2023記。

6 進入ルート造成 その2 Mar. 12, 2023

今日は,寝ながら考えて,斜面側で作業をしようとした。北コートの平面からよりも,道路との間の落差を作っている斜面から掘り込んだ方が良いはずだ。図62はいつものように風で倒れていたので,木片を縛って鉢の穴で留めて,看板のハンドルで縛った。なかなか良い。

今日は,Boschのディスクグラインダーで,刃こぼれしている斧の刃を磨いた。今日使ってみて,かなり草臥れたようなので,今後も,刃こぼれの修復に活躍するだろう。cf. 斧刃用ディスクグラインダー

電動コンクリートハンマーも使った。生垣に沿って,父が四国で集めた岩石を並べたようだ。大きいのが二つ。今後も,出てくるだろう。花崗岩と安山岩か。ツルハシでは刃が立たなかった。

図63の赤線付近が本日の対象だ。ツルハシで根っこを出して,ノコで切り取って,スコップで掬って,という作業だ。太い根っこは斧で断ち割った。

電動コンクリートハンマーで,父が置いたであろう一人で一つしか持てない程度の比較的大きな岩を2個,割った。図68の左手の切り株の地下にもあるようだ。

図68の二つの赤丸の間の小さな切り株を何とか除去できた。その穴が図69,70だ。次回は,図70の右側の切り株になるだろうけど,その前にこの切り株の右手に深い溝を掘らないと行けない。まあ,次回,この切り株が除去できたら,大成功だ。

以上,Mar. 12, 2023記。

7 進入ルート造成 その3 Mar. 14, 2023

やあ,てーへんだ。千里の道も一歩からかあー。例によってのステップ。図71をアタック。切り株が少ない場所を狙った。図72のスコップは岩があって,父が置いた場所からクリープしたものと思われる。垂直方向に,3個あった。ツルハシでは不可能で,電動コンクリートハンマーのお出ましが必要だ。

コンクリートハンマーを使った。図73で,北ヤードに置いたのは,下の大きな岩の下位にあったものだ。この更に下位にもあるがアプローチの道路面より下位になるので放置した。図74の赤枠内の左の小さな切り株をまずは,除去した。

図75の左の丸内の3本の切り株の左端のものは,この左の切り株から出ているもので,図76に見られるように,取れなかったのだ。図77が本日の最後のシーン。

図77を眺めると,皮を一部剥いだみたいな景観だ。次回は,前回と今回の間の,切り株群にチャレンジだなあ。マツにイルミネーションも早く点けたい。今日はABCでアシックスの靴を購入した。現在の庭作業で使ってきた靴は草臥れてしまったので。

以上,Mar. 14, 2023記。

8 進入ルート造成 その4 Mar. 16, 2023

もうこの切り株関係だけで,四回目だ。これからどうするか。

昨晩,ABCで紺色のASICSを購入(図80)。ワイド版26.5cmだけど,案外小さかった。ヒモが異常に短い。左の赤いのも捨てない方がいいようだ。これも短い。今回も防水指定したけど,左の赤いのも防水指定したけど全然駄目だった。日本製の限界だなあ。モンベルはいいけどね。このモンベルはフィールド用だ。

追記 Mar. 23, 2023: 昨日,クリーンセンターへのゴミの中に,この赤い靴を入れた。できるだけ捨てないと行けない。

図81のマツの腐った破片を掃除して,グライ層みたいのが出てきた。この場所に砂利をアプローチのカバーのために山積みにしたいと思っている。

図83, 84に,埋め込まれた塩ビパイプを示す。これは樋からのもので合った筈だが,全く機能していない。手抜きだな。この分野の作業をしたのは樋の業者だろうけど,ひどい奴だなあ。モルタルを下に施工しているけど,これも不適切な工事だ。今回のアプローチ設置で,ほぼ取り除くことになる。

図85,86は今日の結果だ。図86の1,2,3,4の順で深く掘って行くことになる。まあ3本切り株の除去には,1,2,3で深く掘って,根を伐って,切り株を孤立させたい。4でも多少はより掘り込む必要がある。砂利は確保する必要がある。砂利は基本的に廃棄しない方針だ,今後は。

この付近で長くたき火をしたので,いまなお,炭で黒くなっている。1,2,3で深く掘ったあと,電動コンクリートハンマーとノコで根を切断する必要があるなあ。

以上,Mar. 16, 2023記。

9 進入ルート造成 その5 Mar. 19, 2023

今日は結構暖かで,冷えてきたのに薄着で通して,今も鼻水が流れ放題だ。切り株除去過程がこれまで同様,進まないが,先が読めないという意味で,意気消沈だった。過去の進み具合で見ると,今日は道筋が見えてきたのではあるが。

自宅に戻って,電動コンクリートハンマーしか無いことを改めて感じて,先端ビットとして,スコップ,しかないなあ,と感じて,ネット検索したら,コンクリートハンマーにスコップつけて切り株を除去してみた ってのがあった。音声は聞き取りにくく無声にして,間違った漢字ながら,CCで見た。いい感じだ。電動コンクリートハンマー + シャベル,で掘り込んで,手作業のスコップで土砂を取り除いて,また,電動,というようにしている。長くて太い鉄パイプでテコ利用して抜いてる。これは無いなあ。

なんか,このユーチューブの例では,切り株が腐っている感じで,なおかつ,切り株は大きくは無い。ぼくの例では,このムーヴィーのように簡単には行かないだろう。切り株にはドリルで穴が何個か開けられており,どうも除草剤を使っているようだ。切り株は“除草剤”で枯らす!薬剤を使った抜根方法を解説 にある画像にそっくりだ。ベトナム戦争での米軍の枯れ葉剤の流れを汲むものだろう。切り株を枯らすなら薬剤が簡単!短期間で枯らして安全でスッキリしたお庭を手に入れる方法 安全というのがわからないが,使い方はよくわかる。木を枯らす方法|2種類のやり方と注意点!枯れるまでかかる時間は?には,「安全かつ簡単!巻き枯らしで木を枯らす方法」というのがある。これは安全だ。4月〜8月に実施するのがいいという。南庭東側のアラカシの大木に適用したいと思う。

ぼくの電動コンクリートハンマーの旧型とラクダのスコップが使われている。ラクダでも行けるのかあ。電動コンクリートハンマー購入: 屋外トイレの基礎を破壊するなどのために の最後に新規に購入したシャベルについてまとめている。この3月21日火曜日に到着だ。今週火曜日から土曜日まで雨だし子供たちが来るから,作業はお預けだ。

図88, 89では切り株後背の弧状凹地には砂利が分布する。

図90には砂利の山ができている。弧状凹地を堀り広げて,砂利を確保している。図91の切り株の下にはコンクリートが見える。図92のように,電動コンクリートハンマーで割って除去した。

図92の弧状溝で囲まれた左端の細い3本を取り除こうとしたが,1本しか取れていない。次回は電動スコップでトライだ。弧状の溝からはほとんど砂礫は取り除いて,左のように砂利の山を積み上げている。

とにかく,掘り込んで切り株の柱を露出させないと行けない。それには,電動コンクリートハンマー + スコップが頼みの綱ですなあ。

以上,0:05, Mar. 20, 2023記。

10 進入ルート造成 その6 Mar. 22, 2023

今日は,数日前には雨天の予報であったが,急遽,晴れに替わって,出かけた。子供の子供が来るので,車の中の掃除をした方が良いと感じていた。良かった。

切り株除去は本当に大変で,何とかしないとと考え,電動コンクリートハンマーのスコップを購入して,本日使用してみて,可能性と大きな限界も感じた。クリーンセンターに運ぶゴミが少なくて,東南の小屋のフトンも運びだすことが優先事項にはなった。

東南小屋を久しぶりに開けて,改めて,ガックリきた。切り株処理についても感じる所があった。明日,記したい

以上,0:40, Mar. 23, 2023記。今晩は録画していたWBCを見た。栗山監督か,こういう人が歴史を作るんだな。

子供とその子供も来るので車の後ろの座席を立てる必要がある。そこでタニハで貯めていたゴミ量が少ないので,フトン小屋へ。鍵が開かない。バールでアタック。なんと,図95の部分を見ると,室内からも掛かっていた。なんでだろう。図96はバール作業で歪んだ鍵のために引き戸を逆にしている。屋根の母屋への雨滴の跳ね返りを防ぐ器具が,雪の重みで,歪んでいた。いつか直さないと。ハンマーで叩いて曲がりを戻すことになるだろう。

図97と98に小屋の中の様子を示す。以前,左手の畳部屋の畳の上にあったフトンをゴミ出ししたが途中になっている。右手は溢れるものの倉庫になっている。この整理は大変なことになるなあ。母屋に運び込む量がどの程度になるか,未知数である。

図99〜101はターゲットの切り株伐採の結果である。隣接切り株を除く周辺の地や根をすべて取り除いて始めて,何とか伐採に漕ぎ着けた。過去最大の大物である。

この日の小さな切り株除去を通じて,おそらく妥当な認識に近づいた。図102の新たなシャベルも使った。これはスケーリングチゼルよりも幅広なので,効率がいいけど,根を伐るのはより難しくなる。シャベルの刃が立たない場で,これを使って効果が出るということはありうるので,力がない今のボクには,買って無駄ではなかった。

図99〜101の切り株除去の経験からすると,要するに切り株の周囲の土砂を除けて根を切り取るという方向性に間違いは無い。この三図でも見えるが,軸になる幹または主根を切り取ればよい。つまり,土砂をどけて,ノコで切り取るのが一番効率的のように思える。

図103の赤い曲線がアプローチロードの内側端である。ヤード内のサクラもマツも伐採しないと駐車スペースを確保できないことは明確になった。この曲線より左手には下水道管がある。

これからは切り株除去作業と,南西小屋のゴミ出しを並行してやって行こう。

切り株除去は,二種類のアプローチから攻めないと達成できないと思わざるを得ない。薬剤注入とこれまでやってきた全くの手作業だ。薬剤注入について,次のページで考えて見たい。

以上,Mar. 23, 2023記。

11 進入ルート造成 その7 Mar. 28, 2023

もう日が回ったが,28日には,子供とその子供が帰省していたが,お天気が良くて,タニハに出かけた。ディスクグラインダー対応の新たに手に入れた電動ディスクグラインダー 対応のチップソーを持参した。図11, 12が実施前,図13がこの日の完了時点のもの。切り株としては,図12, 13に見える右端の細い1本が無くなっただけであるが,アプローチに沿って上面の砂礫の一部は図13の奥手に小さな茶色の山になった。この砂礫はアプローチを掘り込んだあとの舗装材の一部となる。

図107〜109は,図106の斜面上の,ツクシ(胞子茎)とスギナ(栄養茎)の部分写真である。知らず,スギナが優勢になっている。

図110,111には,蕗の薹(花)と蕗(葉柄)が見える。蕗の薹の間を探すと,小さな葉柄が出てきている。いま,気が付いたが,ツクシもフキも,胞子とタネの違いはあるが,同様の生活型を持っているなあ。

夕刻,作業を終わらせた。その時に,上弦の月が天高く輝いているのに気付いた。クロモジの花も興味深い。昨春にこのクロモジに気付いた。比較的最近,幹がコバノミツバツツジでもカエデでも無いのに気付いて,なんだろう,と書いた記憶がある。忘れていたのである。

ディスクグラインダーにチップソーを始めて装着して,小さな切り株に傷つけて,斧で取り除いた。以前,斧だけでは取り切れなかった。

次回は,この続きになる。ああ,いつ終わるのだろうか。やばいなあ。図106のなかのターゲットの右手を深く掘り込んで行くことになるが。切り株の塊を孤立させて,電動チェーンソーで水平に伐り取ってと思うけれども。

以上,Mar. 29, 2023記。

12 進入ルート造成 その8 Mar. 30, 2023

今日もいいお天気だった。まずは昼飯前にサクラを刈った。ずっと伐るのを憚られたものであったがこれがあると車が入れない。サクラが咲くまで待とうと思ったが蕾みが膨らんでいるぐらいで花が咲くかどうかわからない。図113は生前。図114は幹とそれ以外に分けた。ディスクグラインダーのチップソーが役に立った。図115は掘り込んだ穴。主根は横に這っており,この部分を斧とチップソーでカットした。

図119のように,大分,ターゲットの左手を掘り込んだ。手前のU字も多少掘り込んだ。次回は掘り込み完成か?

まさに満開だ(図120)。いま,ぼくの書斎からも下部だが見えている。一年で最も花に癒やされる時だ。もう八重桜の蕾みも膨らんでいる。

タニハの労働と,デスクワークを交互にしていて,いい感じだ。タニハでの駐車場設置には時間がかかっている。やっと?,大きな切り株へのアタックが近づいている。次々回からか。

デスクワークの方は,キンドル版で問題が起きていて,明日,実施しようかと思う。ストレスだ。アップルブックスへの転換も考えている。アマゾンスタッフの低い資質に閉口ぎみだ。

以上,Mar. 30, 2024記。

13 進入ルート造成 その9 Apr. 1, 2023

今日は,道路側斜面を削った。コンクリートハンマーとシャベル,そして,ディスクグラインダーのノコ,を使用した。

コバノミツバツツジの蕾みが一杯になった。アカマツの枯れ枝のなかに埋もれていたので,思い切って,枯れ枝を伐採した。もう復活しないので。

図129〜131は本日完了。ステレオ写真下手になったなあ。緊張せんとなあ。かなり道路側斜面は掘り進めることができたけど,まだまだだ。

次回は,第二駐車場入り口のマツにイルミネーション設置するか。とにかく,ターゲットはコンクリートハンマー+スコップで,掘り進めて行く。今日はほんまに疲れた。六時前には終わらないと駄目だなあ。

以上,Apr. 1, 2023記。

追記 Apr. 2, 2023: 一晩考えて,次回はまずは西側の外回りの洗濯用の水道蛇口にセットされているアダプターがtakagiのホースセットに一致するか,をチェックしたい。自宅のベランダの場合は,次のようにうまく行ったしたし,祭式用の炊事場では,下記のパチット蛇口だけでクリアしたが。

<takagiのタカギ メタル地下散水栓ニップル G318を蛇口に付けた上で,パチット蛇口を接続すると,左の写真のように,一致した。973円+410円=1,383円>

ターゲット切り株回りの土砂を取り除いたあとで,切り株にtakagiのホースセットの散水を当てて砂泥を流して,電動チェーンソーで伐採するのがベストだと現在思っているが,果たして。

14 進入ルート造成 その10 Apr. 3, 2023

今日はぼくの誕生日だ。もう??歳。自分でも信じられない。わからない。

水道栓とホース接続をチェックした。図132と133だが全然だめ。図134がこのホースに付属していたもので明日,コーナンで購入しよう。アマゾンで410円ぐらいだったか。以前注文したが注文そのものが自然消滅した。

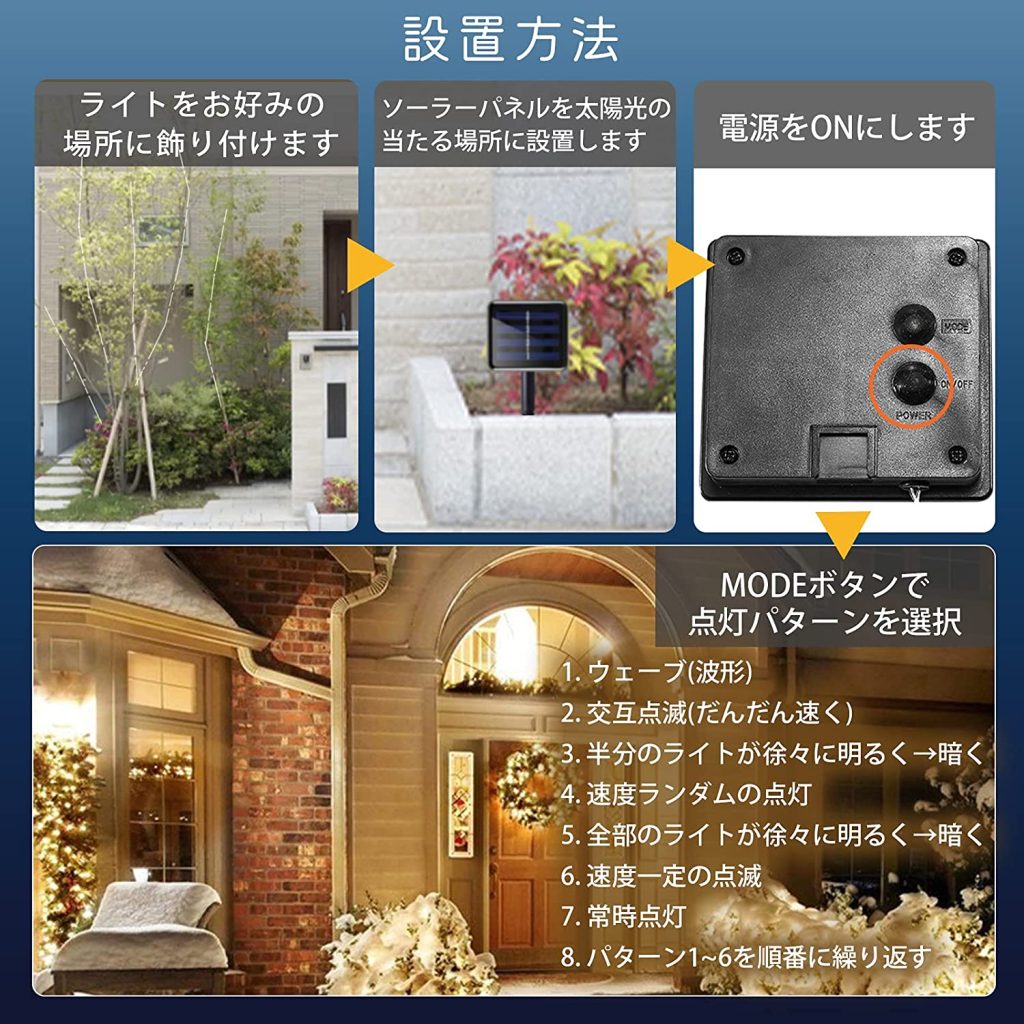

第二駐車場入り口のマツの頂点(図135)を刈った(図136)。図136の赤丸の部分に太陽光パネルを設置する予定だ。玄関のものに比べて太陽光パネルは4倍ちかくある。SKD イルミネーションライト ソーラーライト 大型パネル 最大15時間点灯 防水 200LED 20m 日本語マニュアル付 (カラフル)

図135, 136を立体視して,左目を閉じたら,伐った先っぽが見える。

さて,パネルの後ろには大きな二つのボタンがあるがパイロットランプがない。一つはON/OFF,もう一つはMODEボタン。図138のようにパネルを太陽に向けて放置した。帰る前に暗がりで,ON/OFFを1回押すと点灯した。OFFからONになったということ。MODEボタンを押さなかったがどうも図137のモード8のようだ。ムーヴィーが重くてスクリーンショット2枚を図139, 140に。

次回は図136の先端に針金で太陽光パネルを南向にセットして,20mケーブルをこのマツの幹に巻いて行こうと思う。楽しみだ。友愛園の入室者にも見えるだろうし隣接の団地の方も我も我もと自宅にセットするかも知れない。

図141,142は実施前。図143,144は実施後。いずれもステレオ写真だが,間隔を空け過ぎているようだ。

砂利を確保すべく砂利の山を作り,根っこや泥は一輪車で廃棄場に運んでいる。進捗状況がはっきりと見えない。大変だなあ。

自生のコバノミツバツツジがマツと良く似合う。蜜はあるが臭いはほとんど無いか。夕陽が当たる場所でまずは開花しているようだ。

次回は,太陽光パネルイルミネーションをマツにセットしよう。コーナンでホースのアダプターを取得して,西の洗濯場に装着できたらいいのだが。切り株退治,早く進めたいのだが。

以上,0:53, Apr. 4, 2023。

15 進入ルート造成 その11 Apr. 5, 2023

昨日,出かける際の駐車場から花薫る八重桜,そして後背にはソメイヨシノを見る。わが家も見える(図147)。

昨日は夕刻から雨の天気予報だったがその翌日つまり今日から雨が続きそうで,蜂姿も見え始めたので,思い切って出かけた。ぱらぱらと雨滴が落ちたりしたが何とか夕刻までは天がこらえてくれた。

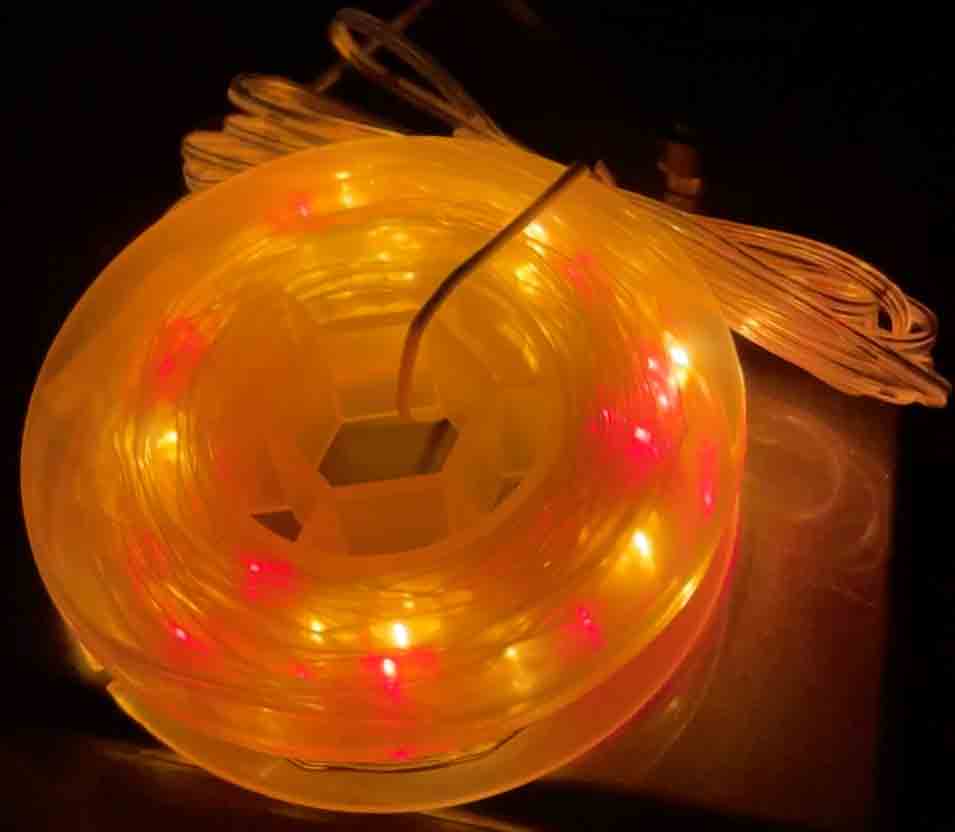

図150, 151(ステレオ写真): まずは,イルミネーションをセットした。午後2時過ぎにセットしたが,残念ならが夕刻,点灯しなかった。玄関の金銀のイルミネーションは輝いていたが。この玄関のものも設置日には光らなかったような記憶もある。図137〜140の実験では輝いていたが天気が良かったので成功したのだろう。一晩これは点灯させていたので,充電は太陽の出なかった昨日だけである。でも玄関のものは点灯していた。悩ましいことである。次回,点灯しないのであれば,太陽光パネルとLED電線との間の接続を確認する必要がある。

図152〜154(ステレオ): 昨日の作業結果である。図154中央のターゲットの切り株の左手の切れ目を掘り進んで,アプローチがハッキリとした形で急に見えるようになった。それで既に掘っていて小崖を為していた場を砂利で埋める作業をした。

図155に見えてきたアプローチを示す。赤色はどうも誤りで紺色がアプローチの左端なので,今後,掘り込む必要がある。車の入り口はこの左端からすでに掘り込んだ右端の間になる予定だ。次回,5メートルのメジャーでこの間隔と車の関係を見たいと思う。左端の左手の小さな切り株も除去する必要性が高いように思っている。

左手の黄色の矢印は車の進入ルートで,出る際には右手の矢印方向にバックしてからのことになる。この2本の黄色矢印ルートに段差があるとまずいので,今回埋めることになった。

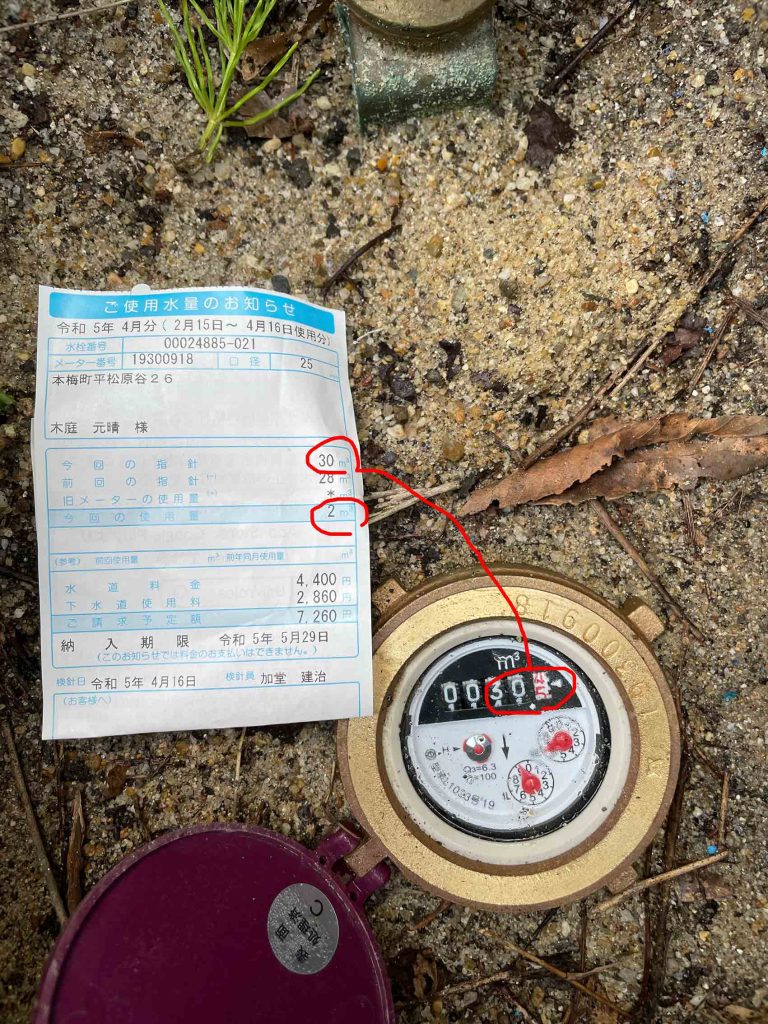

また,上下水道代金の支払い区切り日Apr. 12〜15がくる。Sun., Apr. 9に出かける。使用水量の関係があるので,次回は切り株のジェット水による洗浄をしたい。次の1の事情でできれば,支払い区切り日Apr. 12〜15,の前に,水を使いたいのである。

A 上下水道割引の閾値は10㎥

父が大口径25mmの契約をしており一切使用しなくても基本料金4000円(2カ月単位)を支払う必要がある。亀岡市上下水道お客様センターの優しいスタッフから助言を得た。「使用期間が60日未満(A)か,使用量が10㎥未満(B)の場合は,基本料金が半額になる」とあるが,条例作成者の国語力の問題だが,全く利用しなくても7200円取られるので,「か」ではなくて,「かつ」で運用されている。放置すると一切利用しなくても2カ月で7200円余りを支払わないといけない。

タニハには週2回程度行く。水洗トイレとリンゴを洗うぐらい。今年2月の使用量は上下水道ともに2㎥。上水道2200円, 下水道1430円で,3630円になっている。2カ月の使用期間を60日未満にしているためだ。

いま,電話した。いつものことだが,メーターをみないとわからないという。メーター値は長く,1または2㎥に過ぎない(この説明もした)。開栓日をご指導に従って偶数月の15日(タニハの地区は連絡に関係無く検針日になっているので)にしており,開栓日は4月15日とするので閉栓日を13日にしてもトータルで58日に過ぎない。このことを伝えてもメーターを見ないとわからないという。条例の日本語がおかしいことも以前同様,告げた。

○給水契約の定型約款について

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/ryoukin/kurashi/yakkann3.html

○亀岡市水道事業給水条例

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k108RG00001305.html

(料金)

第27条 料金は、2箇月を単位とする期間(以下「期」という。)につき、次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量料金とを合算した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

メーターの口径 基本料金

基本水量 金額

13mm 20㎥ 1800円

25mm 20㎥ 4000円

3 基本料金は、使用水量の有無にかかわらず徴収する。 (平31条例16・一部改正)

(料金の算定)

第28条 料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 期の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとし、それぞれの額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

(1) メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1期分の使用とみなして算定した額とする。

Nov. 25, 26, 2020に上下水道お客様センターに電話した。

これによると,使用期間が60日未満か,使用量が10㎥未満の場合は,基本料金が半額になるとのことであった。

上の条例では,(特別な場合における料金の算定)の

(1) メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

に基づいて,使用期間にかかわらず,半額になるはずであるが電話しても担当者が理解できない。

B 到着後,ジェット使用の前に,メーター値を確認して一作業終わった際に確認してどの程度の水量を使うのか,把握したい。

C 蛇口にtakagiの20mホースを繋ぐのだけど,そのアダプターが要る。アマゾンで注文したけど,その注文がいつしか消失。コーナンで本日,なんとコーナン製のアダプター購入。蛇口がネジ付きのものとネジ無しのものを買ったつもりだったけど,いま見たらいずれもネジ無し対応のもの。隣の箱のものが紛れていた。交換に行かないと。

D ターゲットの切り株の周辺の土砂や根茎を除去または伐り取って,適当な時間に,ジェットを噴射することになる。ジェットといってもtakagiのものなのでケルヒャーのようには行かない。泥を流すだけ。そして,根茎の表面を綺麗にして,電動チェーンソーで伐り取ることになる。

電動チェーンソーは始めて使う。西田さんがちょっと使ったぐらいだ。大小2個ある。いずれかが壊れているかも?

E 帰りには,イルミネーションの輝きを見ることができるかどうか?

まとめると,1. 上水道メータ数値を撮影,2. 20mホースのアダプターを蛇口にセットする。溝付きと溝無し両方のアダプターを試すことになるが,既存のアダプターをプラスドライバーで外し蛇口がネジ付きかどうか確認すること。ネジ無しならばそのアダプターを。使わなかった蛇口は後にコーナンに返却のこと。3. 5mコンベックスで車の車幅と第二駐車場入り口幅との関係を見る。西の小さな切り株も除去の対象になるかどうかチェック。4. ターゲットの切り株の広がりを根茎を除去することで小さくする。根茎間の隙間をできるだけ作るようにする。5.用意ができたところで,ジェットを使って,根茎を洗うような想定だが。まだわからない。6. メーターの確認を時々すること。今回は使用量が10㎥未満にする。Apr. 15の開栓以降,また10㎥未満か,それをはるかに超えるようにするかどうか。電動チェーンソーの準備もある。

以上,Apr. 6, 2023記。

追記 Apr. 7, 2023: 高圧洗浄機を使えばいいのではと,ネット検索したら,高圧洗浄機で切株撤去 があった。対象切り株の根は腐っていたようだが,根茎を露出させるのに大変有効のようだ。

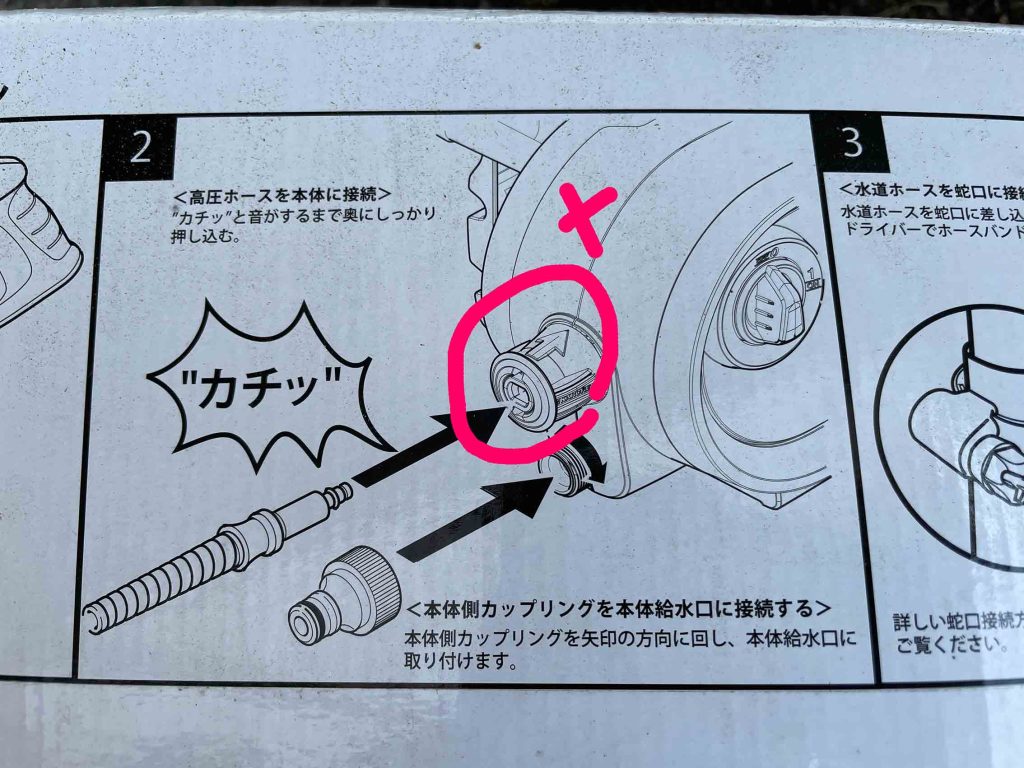

そこで高圧洗浄機を手に入れようと考えたが,水道栓から18mほど離れた場所なので,洗浄器付属の水道用ホースでは足りない。で,以前,当集合住宅の高圧洗浄機を利用させて頂いたことを思い出した。サンタ高圧洗浄機で玄関ベランダ掃除 に示しているが,この高圧洗浄機を利用すべく,タカギ(takagi) ホース ホースリール オーロラBOXYツイスター 20m ねじれに強い カバー付き RC220TNB を購入したのである。いま,シャワーヘッドの接続部を外して外径を測ると15mmφである。ケルヒャーの水道ホースの接続部もこれに対応する内径15mmφになっていると思う。お借りできることになった。この使用効果を楽しみにしている。

16 進入ルート造成 その12 Apr. 9, 2023

孤独の闘いは承知しているが,進まない。高圧洗浄機を我が集合住宅から金曜日に借りて,満を持してタニハに赴いたが,なーんと,本体にガンの末端が繋がらない。以前お借りした時のガンと違う。前回は水道管と繋ぐ工夫をしていたので,まさかこの事態は想像しなかった。ガッカリ。

このまま帰る訳にも行かず,タカギのシャワーヘッドをストレートにして,どの程度の効果があるかを確かめて,それなりに効果があることがわかった。ますます,高圧洗浄機に期待がかかる。帰りにコーナンで見てみようと思ったが,閉店時間の午後8時より前には辿り付けなかった。

帰宅後すぐにアマゾンで検索して,新たな武器を午後9時前には何とか注文できた。お急ぎ便だけど,もう10日になるが,まだ発送の連絡はない。できれば,11日火曜日に使いたいが,無理だろうなあ。12日水曜日は雨だが,到着しておれば,出かけたいと思う。13日は閉栓になるので。

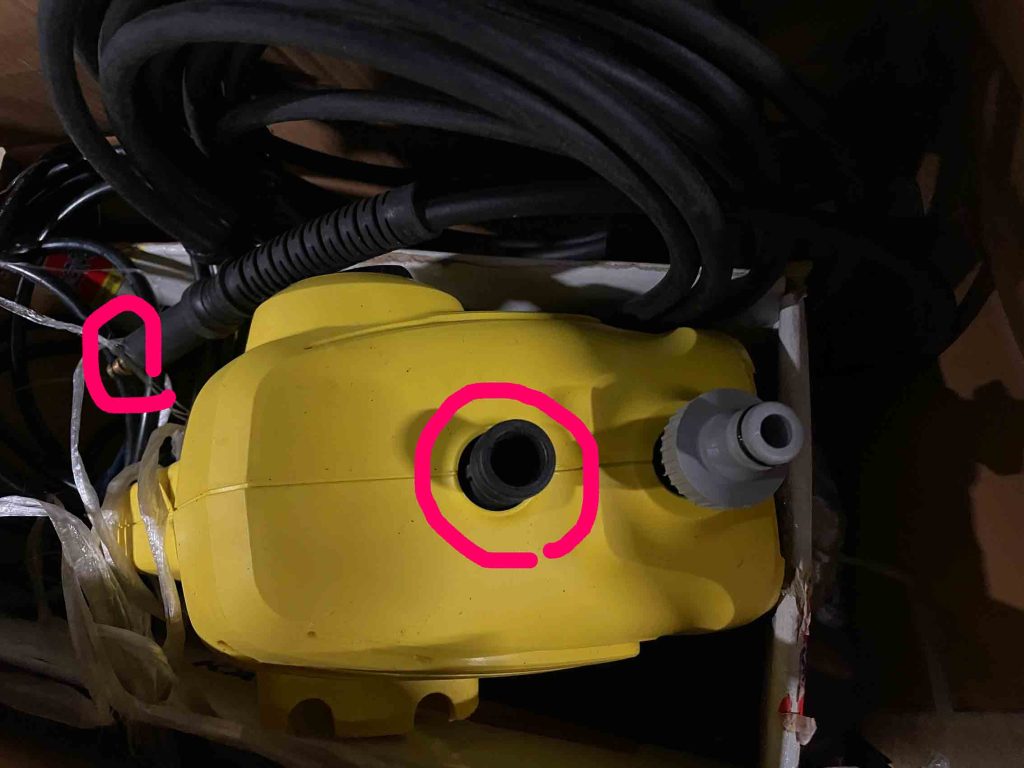

図156, 159の箱と,入っていた図157, 158の本体が違う。

図160〜163のように,コバノミツバツツジが満開だ。クロモジ,アカマツの黄緑もいい。

図164の蛇口には赤丸1のニップルが付いていた。蛇口にはネジはなかった。それでマルチ蛇口ニップルの非ネジ対応のもの(赤丸2)を装着した。赤丸1を外す際にはプラスドライバーは使えずニッパーで木ねじを回した。装着時にはプラスドライバーを使った。赤丸3の蛇口先とニップルのゴムをうまく圧着することになる。微妙な力加減で設置する必要があった。水漏れは一切ない。図165では水出しを最大にしているが水漏れはない。薄いゴムなので劣化してゆくことだろう。

takagiのホースでシャワーヘッドをストレートにして,切り株周辺を洗った。その前後のメータ値を図166と167で比較する。図166では29.7㎥,図167では29.9㎥ぐらいで,差し引き0.2㎥ぐらいか。2カ月単位の10㎥閾値からすると,まだまだ使える感じだなあ。

右下に二つの時計のようなメータがあるが,これは上が10L,下が1L単位のようだ。1 ㎥ = 1 000,000 ㎤ = 1000 Lであるから,図166では52.7Lぐらいに読めるので,0.0527㎥ となり,29.7527㎥ か。図167では37.0Lぐらいに読めるので,0.0370㎥ となり,29.9370㎥ ぐらいか。それ故,差は0.1853㎥か。

結局,デジタル値の0.2㎥で十分だろう。検診者もこのL値は読んでいないようだ。とにかく,高圧洗浄機を使ってみて,どの程度の水が必要か,再度,確認する必要があるだろう。

図172にはフトンなどを出している。驚くほどカローラ積み込める量は少ない。結局,フトン4枚か。ケルヒャーが入っていた外箱は風化していたので,日通の引越用段ボールに入れ直したので体積はかなり大きくなってしまった。

冬の大三角形が図175には見える。イルミネーションの断線を心配したが,問題なかった。嬉しいなあ。なーんか,蛇みたいやねえ。どうなんだろう? 昇竜のようにも見えるねえ。

アマゾンに注文した高圧洗浄機については別のページに書く予定だ。

以上,0:49, Apr. 10, 2023記。

17 進入ルート造成 その13 Apr. 12, 2023

孤独の闘い。高圧洗浄機は期待以下ではあったが,確実に,進んだことは間違いない。これを使用することで見えるところも,多少見えないところも,泥さらには砂礫も吐き出すことができた。

水量の確認をすべく,図178, 179に。図179の値は途中だ。2時間50分の間の使用量で,0.35㎥だ。まあ,多くて0.55㎥を本日使用しただろう。明日の閉栓,Apr. 15の開栓かつ検針までの全使用量は,3.5㎥ぐらいで,閾値の10㎥からすると低い。まあ,今後の使用量を考えると,2カ月で10㎥を超えることはないだろう。これで安心できた。

図180,181には完了時の様子を示している。図181は庭を去る直前のもので,水が下方に貯まっているのがわかる。この図181の破線から下は泥が主成分にもなっている。

図180の赤丸部分を主ターゲットで高圧洗浄してきた。図182, 183には比較的近接して撮影している。

図180〜183のように,高圧洗浄機でかなりの泥を流すことができた。切り株とその下の根茎が綺麗になった。高圧洗浄機を接近させると泥水で真っ黒になるが,少し離して使うと,表面の泥が流される。このことが経験的にわかった。

次回は,電動のチェーンソーをチェックして,これを使って,露出する幹や比較的太い根茎を伐り取りたいと思っている。なるべく広がりをスレンダーにすることだ。それによって,水平的な切断も可能になる筈だ。たのしみー!

高圧洗浄機の使用については,高圧洗浄機ボッシュに。

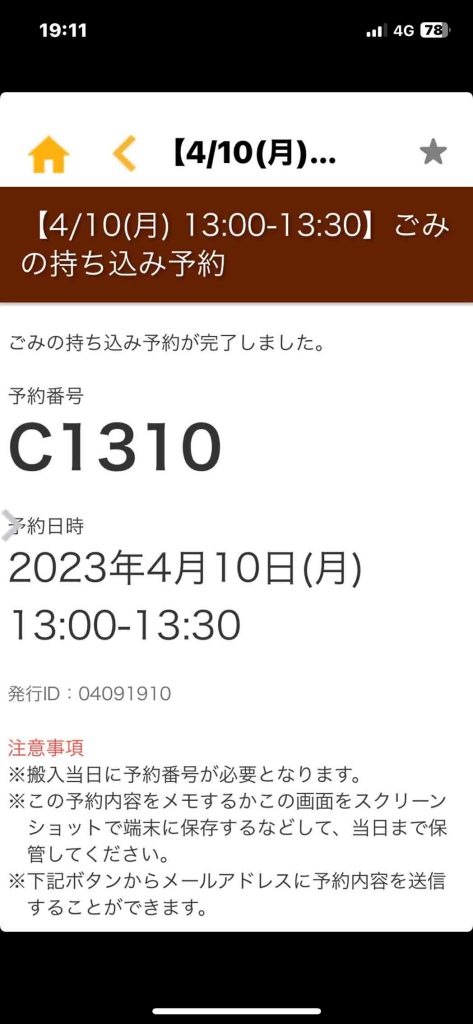

ゴミ出しもした。今日,センターに運んで今,スタバ。前寄りに燃えるゴミ,後ろ寄りに燃えないゴミだ。

以上,Apr. 13, 2023記。

18 進入ルート造成 その14 Apr. 17, 2023

期待ほど,高圧洗浄機の効果は無かった。さて,今後,どうするか。西田さんが購入していた電動チェーンソーの小さい方を新たに使った。かなり汚れていた。10年以上経過したものだ。これは能力が極端に低くて切れない。次回はもう一つの大きい方をクリーニングの上?,使用してみよう。

これまでほとんど請求書を意識していなかった。高圧洗浄機を使ったが水量は結局,2㎥だった。4月15日の開栓日のメーター計測値は30㎥とある。メータを見ると30.45ほどか。.㎥以下さらにリットルの方も無視されている。

仕事の効率を考えると,妥当な読みだと思う。ぼくも今後はリットルまで読まないで,㎥値の30.45まで読めばいいだろう。2カ月使用量10㎥以下の基準は今後も確実にクリアできることだろう。

図187, 188を見て,門柱そばの草地の出っ張りは削った方がいいだろう。車が出る際に,この部分があると道路に出る際に対向車線に飛び出さざるを得ない。これを削ると,スムーズに手前の車線内で,構内からすると左手(大阪方面)に出て行くことができる。当日の午前中まで雨だったので,進入ルートの泥がより,流されている。

図189の赤線部分を除去する方針だ。図190の赤線より左手も除去対象になるが全く手を付けられなかった。

図192の赤線の手前側だけが何とか除去できた。これは途方も無い時間がかかるだろう。より大きな電動チェーンソーを使う必要があるなあ。

図194の赤線の手前だけが除去できて,この下位の泥を流し取ったが。次回は図195の赤線部分をまずは除去したい。電動チェーンソーの大きい方をクリーニングして,大胆にトライしたい。できれば左の切り株を孤立させて,除去できないか??

図196の二台のチェーンソーのうち,放置していた内燃機関のチェーンソーを図197のようにクリーニング完了した。この作業では使わない。少し傾けると切れてしまうので。動きが不安定だ。図196(図198)の黄色の小さなチェーンソーもかなり汚れていた。構造は凄くシンプル。すぐに構造はわかった。クリーニングも内燃機関のものと比べると簡単だ。ただものすごく無力で,次回は大きい方を使おう。おそらく,西田さんはこの小さいのが使えないので,大きい方を新たに買ったのであろう。

次回の課題は,すでに書いた。

以上,Apr. 18, 2023記。

19 進入ルート造成 その15 Apr. 20, 2023

今日は,新たに電動チェーンソーの大の方をクリーニングして使用した。前回の小さなチェーンソーの力の無さには閉口した。この大の方は全然違うのだが,内燃機関のチェーンソーと比べると弱い。一つはマシーンが極めて軽くて押しの力が伝わらない。

とはいえ,泥も含む根茎でも切ることができる。ものすごく時間がかかる。

図202では,このターゲットの両脇を電動チェーンソー大,斧,コンクリートハンマー,そしてノコを使って,一応分離した,というか,境界線(赤色の破線)を引いた。狭いグルーブを作ったのであるが,これではどうしようもない。次回は,図202の左脇の直下で中心の幹を探し出して,電動チェーンソーなどで水平方向に切る努力をしてみよう。右脇については右端の直下で同様の努力をしてみよう。

それがうまく行かない場合,根茎が細い部分にフォーカスして,チェーンソーなどでそぎ落として,根茎の中心軸を探し出して水平方向に伐りたいと思う。図201で見ると,右脇の根茎密度が低く,図202で見ると,右脇の根茎密度が低いと思われる。

急激に成長している。南庭では広く樹木がない部分でたんぽぽ,ふき,よもぎ,などなどが成長し尽くしている。南庭の草刈には手が付かない。

以上,Apr. 20, 2023記。

追記 電動チェーンソーはひ弱なんだなあ。

20 進入ルート造成 その16 Success ! Apr. 22, 2023

今日,大きな飛躍があった。絶望手前,ぎりぎり。電動チェーンソーは幹は無理。最大,指の太さの根茎にしぼれば何とか使える。チェーンソーはエンジンだなあ。

で,コンクリートハンマーのシャベル,ツルハシ,斧,これだ。グラグラが来た。やっと来た。回りの根っこをひたすら堀って。

ターゲットのズームイン。図210〜212。図210の切り株を今日は何としてもと。やったあ。

図213〜215が絶望の淵からの生還のきっかけだ。図215では切り株は逆さま。図213,214 stereo写真で一番よく見える。左手前の太い根茎は側方に伸びる根茎だ。 幹の軸にあたる主根がない。アラカシは主根が無いのだなあ。横に伸びるのだなあ。ということは,横に伸びている根茎を伐ってしまえば,バッコンできるんだなあ。知らなかった。

以上,0:05, Apr. 23, 2023記。

図216,217(stereo)は,残った,中央と右の切り株。両切り株の幹は融合していて,かなり太く,電動チェーンソー,斧,ノコなどには,刃が立たない。右の切り株の根っこはほぼ露出している。

これまでになく,高圧洗浄機の先端を砂礫や土のなかに突っ込んだ。砂礫も押し出されて,根茎の間から抜け落ちた。図218, 219 stereoは,ヤードから見たその部分である。

図220, 221は道路から。

1 iPadでこの図218〜221をstereo実体視をいま観察している。側方に伸びた根茎はほぼ露出された地面から離れている。この不連続性を確認し,完全に切断する必要がある。これは簡単だ。

2 道路から見て,残った中央部と右部の間を離すことができれば,バッコン作業は進むだろう。内燃機関チェーンソーなら可能だ。まあ,やるしかないなあ。

3 その際,砂礫などにぶつかれば火花が散るだろうから,斧などで叩いて,また,チェーンソーで実行だな。垂直方向ならスタックすることは無いだろうから。

4 その結果,右部は左部と同様,ぐらついて,除去可能だろう。そこまでは次回,つまり,明日Apr. 24には完了するだろう。できれば,中央部も除去したいところである。

5 西端の切り株にトライできるか,これは無理だろうねえ。斧とコンクリートハンマーで西端にガリーでも作ることができて,高圧洗浄機での作業もできればいいのだけど。

以上,Apr. 23, 2023記。

21 進入ルート造成 その17 Success ! Apr. 24, 2023

今日,二度目のサクセス。残った右の切り株,そして,今日できると思わなかったけど(欲張っていたけど),中央の切り株にも挑戦して,めでたく,ターゲット3箇所ともついにクリアランス。残りは,西端だ。しなくてもいいけど,やった方が,交通安全上,いい。

図223〜225。道路から見て右手の切り株を何とか倒した。エンジンチェーンソーを使ったが,エンジンがかかりにくい。この頃。そしてチェーンの刃が切れない。多少は役だったかも知れないが,斧,ノコ,コンクリートハンマーのシャベル,で主に実施した。最後はバールで。中央の株との間の幹は複雑で砂礫の部分も結構あって,チェーンから火花も出た。

幹回りの側方に伸びた根茎を主に斧で潰していった。どうしてもつぶれない根茎もあってそれは諦めた。底の部分の根が地面と繋がっているものは伐っていった。思ったより早くグラグラが来て,押したらあっけなく?倒れた。とはいえ,21日目だ。

図229, 230。底をstereoで。主根が無い。

幸い,平松台の住人の方で夕刻に決まって前を通られる方(ご主人と奥さん)に手伝って頂いて何とか移動できた。一輪車に滑って載らない。ロープで引きずって運んだ。今思えば,一輪車でロープで繋いで移動できたかも知れない。この方には魂胆なく,電気チェーンソーを譲ると言挙げしたところであった。一人で運ぶつもりだったので。

図234, 235。stereo写真の配置はこれで正しい。中央のターゲットは景観から消失した。整備すれば,この幅で駐車場出入り口として使えるだろうが,車が出て左折(図の右方向)する場合に,対向車線に膨れる可能性があり,オレンジのちり取りの奥の小さな切り株を除去した方がいいだろう。次回の作業になる。大きな切り株の左手までだ。

図235の西端の小さな切り株群の除去,道路の整備が次の課題だ。道路をスムーズに造成するにはツルハシで凸部を削って,高圧洗浄機で泥を流してなだらかなアプローチを作ることになる。そしてその上に貯め置いた砂礫を敷き詰めて,そして高圧洗浄機で泥を洗うことになる。図235の写真の右手奥にアカマツがあるが,これも伐採する必要がある。

フトンのゴミ出しだ。あと40枚ぐらいあるかなあ。五十年前のフトンだ。いつゴミ出しは終わるのだろう。フトンってガサ張って,これで7枚ぐらいかなあ。

以上,Apr. 24, 2023記。

22 進入ルート造成 その18 Apr. 26, 2023

出入り口西端への拡張を開始した。まともな駐車場にするために,必要だ。ラストで手抜きはできない。今日はぱらぱら雨もあったが,明後日の天気に実施すべく,ちょっと無理した。

門柱そばのカーブも追加的に実施した。西端については適当に削って,5時半過ぎていたが,高圧洗浄機で開始。中央ターゲットの経験から,高圧洗浄機の先っぽを砂礫などに繰り返し突っ込んだ。やればそれだけの成果が目に見えて現れる。1時間近くやったかも知れない。自宅には午後10時過ぎに到着。次回は期待だ。

以上,0:27, Apr. 27, 2023記。

図237,238: 西端の切り株除去開始。右手の大きな切り株の左部分まで。

図239, 240: 削っただけ。ヤードから。

図241, 242: 削っただけ。ヤードから。

図243, 244: 高圧洗浄後。ヤードから。

図245, 246: 高圧洗浄後。道路から。

図247, 248: 門柱そばのカーブの整備。

図249は眞さん持参の掃除機。予備のゴミ袋が一つ入っていた。この情報は次のゴミ袋の交換の際に重要だろう。まだ使用していない。

次回もこの西端の切り株除去作業だが,電動チェーンソー(大)がちゃっちくて,グタグタなので,調整して,これを使って,根茎の幹近くと地面近くを伐り取って行く作業にまずはなるだろう。ちょっと太くても伐れないので,深い傷だけでも付けて,斧で叩き割る段取りになる。切り株の底の土も結構流したので,この部分の見える部分だけでも伐ったら,次回にはバッコンできるだろうと期待している。

バッコンできたら,さらに西側の小さな切り株を伐る準備だが,最後は高圧洗浄機を使うことになるだろう。さらに,高圧洗浄機で,ヤードのアカマツの根元の土砂を流す。伐採の位置が地面より多少低いと,その後の作業が楽になるから。

以上,13:20,2023/04/27記。

23 進入ルート造成 その19 Apr. 28, 2023

出入り口西端と,東端,そして,ヤード内のマツをちょっとさわった。西端が問題で,大物は次回にバッコン可能で,その準備はできた。

図250, 251: 前回の準備で,今回バッコンできそうだったが,次回になりそうだ。

図252, 253: 左端の大物の右手の小さな株はバッコンできた。抜く寸前の写真である。

図254, 255: 道路から。

図256, 257: 大物株の底付近を見ている。手前の2本は切ったが,この奥の4本ほどはまだ切っていない。手ノコで切るか,エンジンチェーンソーを修理してチェーン刃を研いで,これを使うか,迷っている。手ノコの方がお手軽だなあ。

図258, 259: 東端はバッコンしないが,髭根などを邪魔に感じて,伐ったり,叩きつぶしたりしたが,結果的には,より汚くなった。髭部分だけを伐れば良かったと思う。

図260, 261: 東端,一応,終了したい。

図262のアカマツを次回,伐るべく,根元を高圧洗浄した。生々しい綺麗な肌が出てきた。伐るのが躊躇われる。

次回は,エンジンチェーンソーのメンテを実施して,使えるようにしてから,作業を始めるのがいいだろうとは思う。手ノコでも伐ることはできる。とにかく,西端の比較的大きな株をバッコンして,さらに西の小さな切り株と,大きな切り株から出ている根茎を通行が邪魔にならないところまで,伐り取る必要がある。最後に高圧洗浄であるが,進入路の整備まで進むことができるかどうかだな。

厨房背後の廊下角にスティール本棚を置く準備をするかどうか。この棚に実験道具を収納すれば,いいなあ,と,今朝,寝ながら気づいた。

以上,Apr. 29, 2023記。

24 進入ルート造成 その20 May 4, 2023

ひさしぶりに。鼻水ダラダラが二日,そのあと咳が止まらないのが二日,トローチが効いたか,深い咳が時々が今日。それでタニハに出かけた。この何回か返ったらぐったりして,好きなことをやってそんな弱音を吐くのはおかしいと言われたり。

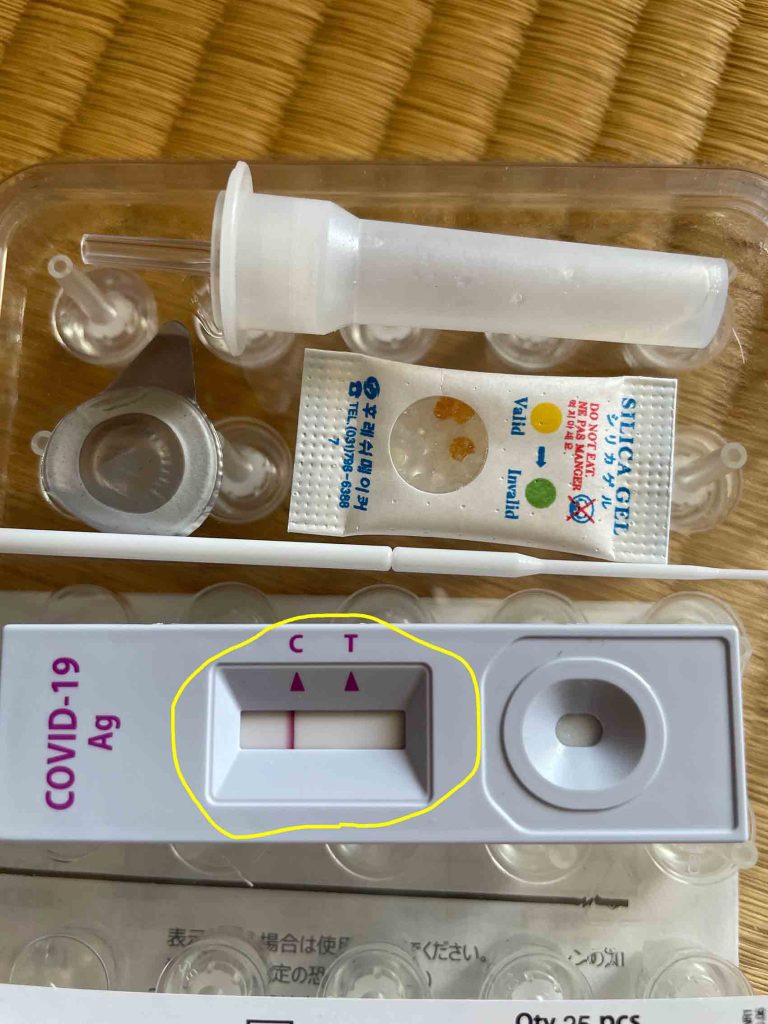

図263, 264: 来客があり,コロナ検査実施。鼻の奥に棒を突っ込んだ。2分以内に陰性結果がでた。幸いなるかな。

図265, 266: 実施前。切り株下に10本ほどの垂直の根茎がある。

図267, 268: 赤い根茎は全部排除だなあ。

図269, 270, 271: 本体を傾けるとすぐに止まってしまう原因がプラグにあると考えた。図270は前面部だ。ここからクリーナーカバーを出して,西田さんが買っていたガソリン10Lの一部を使って洗浄して,風邪のせいかガソリンの臭いを感じない,そして,乾燥させた。図271は後背面でここにスパークプラグがあった。外して見たが汚れてもいないし乾燥もしていたが,一応洗浄液を使って,図269の一番奥の丸のところで,太陽光下で乾燥させた。

図272,273,274: クリーナーエレメントは何となく油漬けのようだった。ガソリンに浸け込んで乾燥させた。プラグはNGK BPM7Aとなっている。マニュアルを見ると,NGK-Bm-6AまたはチャンピオンCJ8となっているが,何故か?西田さんが替えたのか?

アマゾンで検索すると,図273,274のNGK BPM7Aも,NGK-Bm-6Aも,今尚売られている。NGK-Bm-6Aを購入することにした。アマゾンでは価格は低いが手数料が必要で570円。ヨドバシでは商品価格が495円(+50p)で他は無料。ヨドバシに注文した。交換する意味は無いかも知れないけど。安いものだし。

深夜注文して,いま正午すぎだが,ヨドバシから発送済の連絡があった。郵便局利用だから離れたポストへの投函だな。

以上,0:50, May 5, 2023記。

図275,276: 大物株除去済。底の10本ほどの垂直の根茎を,メンテ完了したエンジンチェーンソーで伐採した。残りは左の大きな株の手前側の根茎の伐採だが。

図277,278,279: 次回の対象だ。大型株の手前にチェーンソーを入れたが固い固い。ほとんど伐れていない。斧で叩いたが刃が立たない。

この日は始めたのも遅く,午後七時過ぎまで実施したが,高圧洗浄機を使ったら風邪がぶり返すと思い,断念した。次回はもこの部分の完了は難しいと思う。図277,278の部分はできるだけ,細かい根茎を斧などで伐採して,根茎の間の土砂を表面に出すのがいいだろう。

他方,アクセスルートの整備を実施する。範囲の確定,ツルハシ,斧とコンクリートハンマーで,ルート内の根茎を除去したい。そして,スロープを考えて,ツルハシで凸部を掘り起こす。高圧洗浄の準備だ。

そして,高圧洗浄をし,図277,278の根茎の下部の土砂を掃き出すことになる。アクセスルートも整備することになる。当日はまだできないだろうが,その上に取り置きした砂礫を表面にカバーすることに。

時間があればチェーンソーの整備だが,前回,チェーンソーの刃のみ研磨したが,刃の前方のツノの部分を下げる作業をしなかった。これがチェーンソーの威力が出なかった原因かも知れないので,ツノ低下の削り落としを実施したい。

以上,12:51,May 5, 2023記。

25 進入ルート造成 その21 May 6, 2023

深い咳が出ていた。気象協会では雨だが,Weather Newsでは午後五時まで大丈夫。とにかく入り口西端部の高圧洗浄をしたかった。コンクリートハンマーでほぐしたところに,半年ぶりの来客。楽しく時間を過ごした。雨も降って暗くなっていたがとにかく,高圧洗浄実施。次回はエンジンチェーンソーで西端の株は全廃できるだろう。

図282〜285: 実施前。

図286, 287: コンクリートハンマーのシャベルでほぐし完了。このあと,暗くて雨の中,高圧洗浄したが,写真を撮り忘れた。次回,撮影したい。ほぼ根茎下の土砂を流すことができた。

図287は現在繁茂中のウマノアシガタ。帰宅したら,図288のピエールドロンサールの大輪。

次回はいよいよ,西端の切り株除去完了だ。チェーンソーのプラグもヨドバシから届いているし。

以上,0:20,May 7, 2023記。

26 進入ルート造成 その22 切り株除去終了 May 8, 2023

エンジンチェーンソーの調整に時間をかけた。プラグも替えた。オイルを入れるべき場所に燃料を入れてしまった。すぐに溢れたことに違和感があった。栓を閉めたあとで,ここはオイルだと思い,液を全部捨てた。最後に粘性の高いオイルが出てきた。燃料側にオイルを入れていたらエンジンはおしゃかだっただろう。

エンジンチェーンソーがやっと起動して,根っこを伐ろうとしたが上滑りだ。木が油汚れのように黒光りになる。ツノも削ったし問題無いと思うのに。チェーンを交換した方がいいのか(アマゾン: 通常版 むとひろ ソーチェーン 90PX-50E対応【スチール:61PMM3-50】)。サイズなどチェックした方が良いだろう。チェーン長300or350,チェーンピッチ 1/4,チェーンゲージ0.05,ドライブリンク数 68コマ(25AP-68E)or 76コマ (25AP-76E)。

チェーンの向きを,次回,チェックのこと。

とにかく,斧とツルハシで何とか,切り株を崩した。髭のようになったので,ボッシュのディスクグラインダー+ノコで切り取った。

以上,0:22,May 9, 2023記。

5月7日,ひさしぶりに自宅そばの階段でウシガエルに会った。結構の豪雨で,すぐ上のため池で水位がかなり上昇したことと関連があるのだろう。ほとんど動かない。緊張しているのだろう。雨で荷物も多く,iPhoneの操作もままならなかった。

図292,293: 前回,高圧洗浄機後の作業結果の写真撮影を忘れたので,撮影。

図294, 295: チェーンソ−が入らず。ソーチェーンを逆にセットしたかも知れない。次回,チェックすること。

図296, 297: 斧とツルハシで潰し取った。ボッシュのディスクグラインダー+木工ノコで髭部分を除去。

図298, 299: 主だった切り株除去は完了した。あとはスロープ内に残った根茎を伐るまたは抜く作業,泥の部分を掘り込むなどの作業がある。後者が重要だ。図298では適当に白線を描いたが,トップの凸斜面はそのままで良い。これより下った凹斜面をもう少し掘り込み,泥層をコンクリートハンマーのシャベルとツルハシで堀込んで,泥を廃棄する必要がある。図296, 297で見えるが泥層が厚く,多少より深く除いてより急な凹斜面を作る必要がある。

アプローチの平面形を確定する必要がある。

そして,高圧洗浄して,泥を流し去る必要がある。次々回には,その凹斜面に取り置いた砂利で緩やかな凸斜面を台地まで延長することになる。そしてまた高圧洗浄して砂利中の泥を洗い流すことになる。

次には,側溝を開けて,最低限の泥や草を掘り込んで,東廃棄場に運び出す必要がある。そして高圧洗浄して,金柵を戻して,高圧洗浄,これでアプローチはほぼ,完成だが,奥のマツも伐採する必要があるだろう。

図300, 301: 改めて,西端部を確認。

図302, 303: オニタビラコ。

図304〜306: ニガナ。

図307のように,北ヤードに比べて,南庭の雑草の勢いが違う。

以上,May 9, 2023記。

27 進入ルート造成 その23 ルート仕上げ開始 May 10, 2023

今回の作業で側溝の排水が完全に不可能になった。次回は,側溝の「グレーチング grating U字溝用 溝蓋 溝幅 300mm用 歩道用」?溝蓋 grating coverを外して,側溝内の泥と植物を除去する必要がある。

図308, 309: 東カーブ造成済。車の出入りにちょうどいい形になった。

図310, 311: 西カーブの段差を無くした。

図312, 313: 前方斜面,つまり車の出入り部分の斜面の仕上げ作業を開始した。コンクリートハンマーで隈無く耕起した。

図314, 315: 耕起した後に,高圧洗浄機で泥分を流した。側溝からの排水不可で,道路に溢れた。流したが駄目で,ちり取りで泥水を掬ったのであるが。かなり暗い。20時頃。

作業前からするとよくできたと思う。耕起した斜面を高圧洗浄機で流そうとしたが簡単では無かった。裾部分を流動化させてゆくことで動きだした。全身泥の跳ね返りでひどかった。その寒いところに,通行人の声かけがあって,30分以上も話したか。そのあと,高圧洗浄器などのクリーニングなどで疲れ切った。

次回は,まずは側溝の掃除だ。当該場所のグレーチングカバーを外す必要があるが,泥の下にあって取れないだろう。隣接のグレーティングカバーを外すことから始めないと行けない。その場合,草払い機で作業する必要があるかも知れない。そして,敷地側のコンクリート縁を,コンクリートハンマーで削ってしまう必要がある。バールで外すことができたとしても,戻すことは難しいだろう。カバーを付けた状態で,コンクリートの縁を削った方がいいだろう。

そして,側溝内の泥や草を除去する必要がある。下流側は西方向なので西方向の排水の流れを確認する必要がある。最悪,西側の溝まで側溝の掃除が必要かも知れないなあ。

以上,May 11, 2023記。

28 進入ルート造成 その24 雨水溝などの泥上げ開始 May 12, 2023

雨が3日続くというので,到着が遅くなったが,排水作業だけ,実施した。グレーチングカバーの構造や外す方法もわかった。

図318, 319: エプロンの水が泥とともに引いて,礫が出っ張っている。泥の膜ができて,くすんでいる。エプロン末端が雨水溝そして道路まではみ出している。

図320〜324: 雨水溝周辺を西から東へ。撮影時はわからなかったが,図320, 321のグレーチングカバーの横棧が二重になっている場所が,境界に当たっている。カバー長は120cmほど。このサイズだと一人で何とか取り外しなどが可能な重さと言える。

図325, 326: エプロン前縁の礫泥を除去した。完全ではないが,グレーチングカバーの取り外す方法を知るために,次の段階に入った。このように礫泥を除去しても,まだカバー境界は簡単には判断できなかった。

図327, 328: コンクリートハンマーを使って,コンクリートとグレーチングカバーの境界部を広げるつもりだったが,違った。スティール枠がコンクリートに填まっていて,その枠にグレーチングカバーが設置されているのである。コンクリートを流して枠を作るにはいい方法だ。そういうことなのだ。枠内にカバーが多少余裕を持って入る設計にはなっていただろうが,側圧でスティールの枠自身が側圧で押し込まれて,カバーも簡単には取れなくなっている。

だから,枠とカバーの間にハンマーの先を入れて枠を外に押し出す必要がある。というわけで,敷地側だけでなく,道路側,そして境界部もコンクリートハンマーの平たがねを差し込む必要がある。

カバーはツルハシとバールで引き抜くことができた。かなり重い。カバーのスリット間に泥礫が全面的に詰まっている。この重さもあったので,今回はとにかくこのカバーを戻す際に泥礫を取り除いた。ツールはバールの平ベラの方が有効だ。礫が挟まっている部分はツルハシの嘴側を使った。スリット間の泥礫外しは裏返しにすると比較的楽である。

図329, 330: 図327, 328を別角度からズーム撮影。

図331〜333: 図331, 332にはスリットから泥を取り終わった様子を。雨水溝中の泥も半分ほどか取り除いた。次回外す際の問題回避も考えて,枠の掃除もした。図333では元に戻した様子を。次回も,外して,隣接のカバーを次から次?(第二駐車場出入り口付近とその周辺だけ)と,アタックしないと。

図334, 335: これを見ると,計5(6)枚ほどの作業が必要だ。エプロン前縁だが,雨水溝が泥で埋まらないほどのセットバックが必要だなあ。午後7時すぎだった。

以上,May 13, 2023記。

29 進入ルート造成 その25 雨水溝などの泥上げ準備 May 16, 2023

グレーチングカバーの周辺の泥を取り除いて,全6枚に限定することにした。

図336, 337: 処理前

図338〜340: カバー上および周辺の削り出し。

図341〜34枚: 計6枚に限定することにした。この秋すぎてから,他のカバーも外して,掃除したいとは思っているが。グレーチングカバーは,コンクリート雨水溝の上端に設置された金属カバーに入るようになっている。個々のグレーチングカバーに対して金属カバーがあるわけではないことを改めて認識した。道路はカーブしているので,直方体のグレーチングカバーを繋いで行くのは簡単ではない。それ故に図343の右端の隣接カバーとの間が広くなっているのである。ズレて広くなったと思っていたが誤りだ。

次回のために,コンクリートハンマーで取り外しできるように掘り込んだ。雨水溝上縁の棚に,カバーは載るが,道路側か敷地側に接していて,隙間のある方にハンマーを入れて,カバーを外すべく緩める作業が必要である。それを知らずに両方隙間を開けようとしたが無理で金属カバーとコンクリートの間にハンマーを入れて破壊してしまった場所もあった。

次回は,6枚全部を外して,カバーとともに,雨水溝の泥や草を浚うことになる。

以上,May 17, 2023記。

30 進入ルート造成 その26 雨水溝などの泥上げ May 18, 2023

グレーチングカバーの1と2を完成した。2は二度目なので時間短縮できたので,次回の3,4(図342)を1回でできるかは疑問である。

図346, 347: フジの地下茎が主で笹の細い地下茎も伸びている。グレーチングカバー1もトップまで泥が溜まっていた。高圧洗浄機による蓄積だけでは無いようだ。もともと,詰まっている感じだな。

図348, 349: 泥を浚った。結構大変だった。雨水溝底はほぼ水平底を保っている。少し赤さびが見える。

図350, 351: 2の西端に,タニハからの排水口があった。アラカシの根茎で詰まっていた。斧で刈り取った。これからわかるが,この付近の掘り込みは雨水溝の底までは確実であって,工事前の基盤はまだ見えていないということだ。この排水口の敷地側には,中央切り株の東端の下部にあった塩ビ管があって,ぼくが以前,破壊した。

図352, 353: May 18の完成形。図352の破線から道路側は,西端同様,さらに下げた方がいいだろう。図353の赤線は地下の排水路にあたる。

次回はグレーチングカバー3,4が対象だ。

以上。

31 進入ルート造成 その27 雨水溝などの泥上げ May 20, 2023

グレーチングカバー3,4の実施予定だったが,3は二つに分かれていた。3-1と3-2である。何とか3,4を完了した。

図356, 357: 3,4の2枚の筈だったが,3は2枚に細分されていた。両図では4の下に3の2枚を置いている。スリット内の泥取りは大変だ。

図358, 359: 前日の雨でドロドロ。何とか泥を浚った。

図360, 361 : 泥を流したが,全く排水できないので,水溜まりになってしまう。

図362, 363: 洗浄は必須だ。3の2分割の一つがどうしても入らない。6の西に大きなスペースがあるので,ここで調整すれば良い。

次回は,5,6を実施する予定だ。今日の経験だと急げば,終了するだろう。

これが終われば,次々回は,出入りのスロープの調整だ。高圧洗浄機使用まで行くかどうかだなあ。

以上,May 20, 2023記。

32 進入ルート造成 その28 雨水溝などの泥上げ完成 May 22, 2023

グレーチングカバー5,6を何とか完成した。図263のように填まらなかった状況のなか,西端の余裕の広い隙間を利用して,全6枚の適性配置を実施した。

図366, 367: Nos. 5, 6グレーチングカバーを外した。スリットには泥が一杯。バールで大ざっばに押し込んでノコで切り出し。一枚目に時間がかかり,二枚目は雨の中,暗くなって,実施。

図368, 369: スコップでもツルハシでもねばねば泥がひっついて取れなくてノコで刮(こそ)いだ。時間がかかり過ぎて考えて,一旦,アスファルトにぶつけて叩き出して,時間が経ってから,スコップで一輪車に運んだ。すごくいい。

図370, 371: グレーチングカバーを置く棚などを洗浄して両方を戻した。

図372, 373: 第二駐車場エントランスの雨水溝をやっと完了した。グレーチングカバー間の隙間も余裕を持って配置することができた。

次回は,アプローチだ。雨水溝の敷地側は幅広く少し凹みをつくって,その後,スムーズに上って行くスロープを造成したい。そして,砂利を雨水溝の敷地側に埋めて,スロープ上にも砂利を敷いて,そして,高圧洗浄機で砂利表面の泥を流し去るところまで実施したい。比較的大きな石は使わない方がいいだろう。駐車場のわかりやすい境界を作ってもいいかも知れない。

さらに後には,刈払機で雑草駆除して⋯⋯⋯⋯⋯。

以上,May 23, 2023記。

33 進入ルート造成 その29 雨水溝などの泥上げ完成 May 24, 2023

何度か目の,アプローチスロープの造成に入った。泥がブロック状になっていて,何とも扱い難い。恐らく以前,高圧洗浄機での作業の結果生まれた現象であろう。根茎を抜いたり,雨水溝そばの凹所確保するなどした。結局,コンクリートハンマーのシャベルで地盤を崩して,また高圧洗浄機処理をしたが,前回よりもうまく行かない。

図374, 375: トイレの窓から南庭の草ボウボウ。

図378, 379: 雨水溝は西に傾斜しているので,西側にだけ水が貯まっている。全く水は抜けない。

図380, 381: コンクリートハンマーのシャベルで耕した。

図382〜385: 高圧洗浄機での作業結果。ドロドロ,グタグタ。

図386, 387, 388: stereoはフラッシュの結果だ。使わない方が良い写真が撮れる。月と金星が近い。

次回は,高圧洗浄機での泥沼が乾燥していないだろうから,友愛園に車を駐車して,草払い機で北ヤードと道路際の斜面を草刈だな。そして,ゴミ出しかな?

今後,スロープについては,凸面と削り面の間を壊して埋めて,雨水溝の敷地側の泥を浚って,比較的大きな石は除去して,根茎を簡単に除去して,砂利カバーを実施することになるだろう。

以上,May 24, 2023記。

34 進入ルート造成 その30 アプローチ再構成 May 26, 2023

川口さんとの実験準備のため,厨房を実験室に,にかかる。一応,写真撮影をした。大きな石はなく,除去の必要はないようだ。根茎がまだあって,これはディスクグラインダーで切り取ること。弧状の小崖はツルハシで整備のこと。

以上,May 27, 2023記。

35 進入ルート造成 その31 アプローチ再構成 May 28, 2023

厨房などを実施。出入り口の写真と,雨水溝の水を観察。西端は泥層になっていて,泥水域となっている。少しは水が域外に移動したようだ。図391, 392でみると,斜面も安定してきた。斜面をコンケーブにする形にすべく取り去って弓形の段差を埋めていけば良いのだろう。根茎は掘り込む必要性もある。

以上,May 29, 2023記。

追記 Jun. 5, 2023: Jun. 2〜6, 2023は川口さんと実験。Jun. 4に北ヤード周辺の夏草を撮影。南庭は密林だが,北ヤードも凄い。

以上。

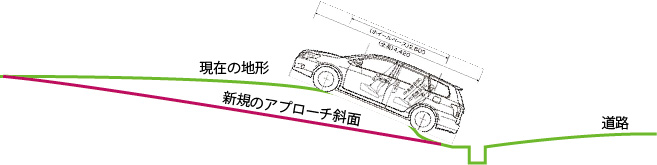

追記 Jun. 8, 2023: この作業で腰椎椎間板ヘルニアになってしまった。復帰日は近いと思うが。Jun. 6に川口さんを亀岡駅まで送る際に,第二駐車場への進入ルートを考えたが,タニハ側を左車線として走った場合,出入り口の結構手前で,対向車線に大きく膨らませないと入庫が難しいと考えた。

今日,トイレで先ほど考えて,図397のように,図化してみた。この図のように,タニハから離れた方の車線を使うことになるだろう。これまではタニハ側だけで何とか入出庫ができると考えたが,図397の赤色の線分の範囲では,それは困難である。ヘルニアではもう切り株除去作業はしない方がいい。入出庫いずれも離れた車線を使うことになる。頭から出入りするので,玄関前の駐車場よりも簡便で安全だろうと思っているが。

以上。

36 進入ルート造成 その32 アプローチ再構成 Jun. 16, 2023

20日ぶりのトライだ。川口さんとの実験準備,実験,腰椎椎間板ヘルニア,近親者の病気などでのこと。今日もかなりこれまで同様,腰に来た。

図398, 399: 粗野なスロープだ。

図400, 401: アプローチにも雑草が繁ってきた。アラカシの根っこもまだ残っている。

図402〜404: 最初の砂礫の山だ。かなりの草の根っこが網目状に発達していた。そして,この山のほぼ全部が蟻の巣になっていた。女王蟻が2匹いたか? 二つの別の巣か。沢山のサナギも分布していた。ミミズも結構いた。到底写真に撮る気がしないほどだ。

図405, 406: 一つ目の山は図402, 403。二つ目の山はマツの根元,三つ目の山は図400だ。まずは,二つ目の山の砂礫では,西側の谷を埋めた。一つ目の山のほとんどを使って出入り口の斜面にばらまき,金属製の熊手で粗く均した。その結果が図405, 406だ。

次回は,一つ目の残りと,三つ目の山を使って,出入り口の斜面を完成させたいと思う。熊手での均す手法はなかなかいい。泥のゴロゴロもほぼカバーすることができそうだ。斜面に残った大きな礫は掘って,埋めることになるだろう,と思ったが,誤りだろう。礫はなじまない。スロープ造成砂礫は西側の山から取ってきても良いだろう。

図405, 406の奥の凹み(窓が開いているその下方域)の草を全部刈り取って,少し砂礫を削って,これもスロープに追加だ。この凹みの湿気予防もある。アプローチの坂への排水溝も作成したい。この水路に沿って,砂礫を配置してもいいかも知れない。

以上,0:31, Jun. 17, 2023記。

37 進入ルート造成 その33 と駐車面周辺整備 その1 Jun. 19, 2023

進入ルート整備はこの日で終わった。今後何らかのメンテ作業は必要であるが。

次のステップの,駐車面整備を始めた。車タイヤのパンク防御と,環境整備のためだ。工事中に廃棄または放置された釘が陶器片,そしてプラスチック樋の鋭利な破片がこの駐車面には見られて,都度除去を繰り返してきたが,系統的にしていなかった。

図407, 408: 右手奥の白い漬け物石の奥の高まりが今日使う砂利山。

図409〜411: 砂利山そして周辺の草を抜いた。そして砂利をアプローチに運んだ。

図412, 413: 砂利山から運んだ砂利を金属製の熊手で均した。40回足らずの作業でのアプローチ完成だった。これで車の出入りが可能になった。図397のbackwardのいわば切り返し場の整備が次に必要だ。

図414, 415: この凹み部分は北ヤードで最も湿気の多い場所になっている。朝日はたぶん当たらず,両図のように午後遅く多少当たる部分である。西端部分ではずっと日陰になっている。苔が生えて居て,不快な場の一つになっている。この場の排水能力を多少とも高めたいと思う。排水溝を車のアプローチまで誘導しようとしたが,下水道管が東西に遮断している。両図には,下水管の白い蓋のハンドホールが見える。掘り込めば下水管を破壊することになる。

そこで,図415の排水溝を使うことにした。この上流側は遮断されているので,電動コンクリートハンマーで破壊したいと思う。そして,この排水溝にこの凹みの水分をできるだけ誘導したいと思ったのである。

図416, 417: 三和土と土の境界部はノコで確認して,ツルハシで掘り込んで行くのがいいだろう。

図418, 419: 図418の左の白い風呂椅子は風化して坐る部分が割れた。中央はダイソーで450円ほどで買ったものだが,余りに脆弱ですぐと言って良いほど簡単に脚が割れていて腰にバランスの負担がかかるし,ぐにゃっとつぶれる。右の緑のカートはアマゾンで検索して出会ったものだ。脚が車のためにドシッというような安定感はない。多少,腰への負担があるようにも思う。古い二つの椅子よりは頑丈の感じがしている。数日前に注文したが今みたら1400円を超えている。人気故か。

低い姿勢での腰の負担を軽減するための座椅子は欠かせない。図418の左は風呂の椅子,中央はダイソーで買った450円ほどの座椅子,そして,右は図419の椅子だ。

やっと,アプローチ造成は終えた。長い道矩だった。腰も傷めた。夏草がぼうぼうと繁っている。この場に集中してきた。第二駐車場は一応使えるのであるが,駐車面の危険物の除去をした方がいいだろう。パンクしたら大変だ。今後,駐車面の整備にかかることになる。

以上,Jun. 20, 2023記。

38 駐車面周辺整備 その2 Jun. 21, 2023

本館北辺の凹み部分の掘り込みを主に実施した。無能な屋根ペンキ塗りの方のために,屋根の青ペンキがほぼ全部剥がれて,建物周辺に流れ落ちて土壌は汚染された。特にこの場所は樋が落ちているのでひどい。その青ペンキを含有する土砂の除去が中心だ。大工仕事の杜撰さゆえに,工事の際に出た6寸釘やパネル間をつなぐ大きなコの字型の釘も出た。車を入庫させた際に釘でパンクする可能性が高い。樋の樹脂破片が広範に散らばっていてその除去も重要だ。やはりパンクの原因になる。こういった作業を駐車面の舗装と名付ける。

図420, 421: 前回の図412, 413はアプローチについて,日陰で見えない部分があったので,アプローチ完成形は図420, 421がいいと思う。

図422, 423: 今日手を付ける前。右手の無植生の部分は砂利山の跡。

図424〜426: まずは三和土と土面を本館東端まで進めた。その一部を撮影した。

図427, 428: 西部の赤線域は図のように建物そばで最も青ペンキ破片が集中している。東部にも進める。掘り込む必要性が高くて,どうしても黄色の枠域より低くなってしまう。黄色の枠域はアプローチまで下げる予定だ。車がバックでスムーズに入ることが可能となる。赤線域が低くなるので,二番目の砂利山そばの高まりから砂利を運び入れる予定だ。黄色枠域にも大きな釘が含まれていた。この種の処理過程は必須だと思う。

コンクリートブロックが必要だった。北の凹みから青ペンキ破片を含む土砂を東の空き地に運び込む中,捨てる場所が限界に近づいていた。邪悪な隣人が大量に捨てた岩塊を超えて,伐採木などの運搬のために設置したコンクリートブロックを除去して,ここに砂利を埋め込めば,ゴミ運搬のルートが開けると考えた。そこで3個の鉄筋用の空隙がコンクリートで埋まっていない10個を図429のように移動した。これを使って,北凹みと東のマツのそばに設置して,車止めにしたいと思っている。

39 駐車面周辺整備 その3 Jun. 23, 2023

本館北辺の凹み部分の掘り込みの継続だ。次回で完了だ。

図430, 431: 構造がわかった。建物の土台には,山の岩石などが埋められて,その上に何らかの三和土に類する土が用意されたようだ。そして建物が完成した後で,川砂利が運び込まれた。元々の土地利用は猫の額のようなちっちゃな棚田で,道路沿いにそのトップの水田があり,南側つまり谷側に棚田が続いていたようだ。そこに山砂利が運び込まれた。それだけだと建物を水平に設置すべく何らかの三和土が作られたのである。

両図に見えるが,川砂利の上に草が茂ってカバーした。地盤が高くなったので,雨は反射して三和土に常時,溢れたのである。父昇天の後も,この三和土は乾いていたが,草のカバーのために,雨水が三和土に流れ込み,苔も生えて,乾燥が難しくなったのである。

図432, 433: 図432には雨水が草地から逆流して湿っている。前回,三和土と草地の間に溝を掘ったが,この溝には水流の跡が形成されている。図415などと比べて,明らかに水が新たに溢れた痕跡が見える。図433の東鳩の缶には,この場と周辺で拾った樹脂製樋の破片が見える。すでに完成したアプローチ上や西側のマツまでのフラットな面にも分布している。この破片はかなり鋭利であり,車のタイヤのパンクを引き起こす可能性がある。とにかく,時間のある時に,地表を観察しないといけない。

図432でもわかるが,草地カバー,さらに青ペンキ破片を完全に除去する方向でやれば,雨水の逆流と車のパンクの防御につながるのである。

図434, 435: あのと一日でこの凹み部分は完了だ。三和土の高圧洗浄機による洗浄は,西側の駐車場面を完了して後だな。

以上,Jun. 23, 2023記。

40 駐車面周辺整備 その4 Jul. 2, 2023

本館北辺の凹みの場は本日で完了。西リボンを開始した。次回で恐らく,駐車面は完了だ。できれば,濡れ縁の苔と青ペンキ破片を高圧洗浄機で除去することに。その前に排水路西端の壁はコンクリートハンマーで破壊してしまおう。

図440, 441: 思ったより時間がかかった。本日もかなりの時間を要した。沢山の青ペンキ破片があった。濡れ縁?はかなりの苔が生(む)している。金属製の熊手は重宝する。

図442, 443: 境界部を掘り込んだ。さっぱりした。大きめのススキとちっちゃくてもヌスビトハギを掘りだした。マツやアラカシの根も蔓延っている。次回はこの掘り起こしたのを片付けて後,草払い機で草を地面より多少上で刈って,熊手で草を集めて,地面の樋破片と釘を探して拾って,車が入れる状態にする。

どうも,マツの右手は大きな車が入れそうだ。下部分だけマツを刈って,草地の下生えを西端方面に刈払いしてみよう。

図444, 445: かつて暮らした福島市の旧郡名信夫の織物「信夫捩摺り」(しのぶもじずり)の模様と花のつき方が似ているという。愛らしくて邪魔にもならず。

百人一首: みちのくの しのふもちすり たれゆえに みたれそめにし われならなくに 河原左大臣(源融)

伊勢物語: 男の着たりける狩衣の裾を切りて歌を書きてやる その男しのぶずりの狩衣をなむ着たりける 春日野の若紫のすり衣 しのぶの乱れ限り知られず

次回はいつになるか。論集と学会予稿投稿の締め切りが迫っていて,タニハには来れない。時間があれば,まずは,コンクリートハンマーで排水溝西端を破壊して,次に高圧洗浄機で濡れ縁の苔と青ペンキ破片を完全除去だが。倉庫前も実施すること。

以上,Jul. 3, 2023記。

41 駐車面周辺整備 その5 Jul. 12, 2023

昨日は凹んだ。原稿を送って,次の学会予稿集にかかったが,学会発表しても,ペーパーを書かない体質を何とかしたい,何度もそう考えたが,もう時間がない。国際誌投稿の準備をしないといけない。

気分転換も考えてウェザーニュースの天気予報も信じて,タニハに出かけたが,ランチしてて,外ががやがやと騒がしい。雷さんだ。川口さんが泊まった茶室の掃除機を掛けて,次に実験室に掛かろうかと思ったら,天候が回復してきた。外作業がしたい。嫌々の室内作業中止。

図446, 447: 箕面市立病院から北の箕面山地の八雲立つを見る。Jul. 5, 2023

図448〜450: タニハに到着したら関電が工事中。

図451, 452: こういうことだ。排水できていない。これを何とかしないといけない。

図453, 454: ツルハシではどうにもならないものが,コンクリートハンマーだと余りに簡単に手塗りのセメントを外すことができて,排水が始まった。

図455, 456: 排水溝を掃除した。車が見える東端から道路に水路が屈曲するが排水溝には水が流れた形跡がない。フラットなので流れ落ちていない。葉なども溜まっていない。設計ミスだな。とはいえ,排水溝を掃除しておれば,北の凹みの排水はうまくいく。

図457, 458: 北の凹みの排水は完了した。well done !

図459, 460: 大きな草や盗人萩などや根っこは除去完了。マツの右手の通路?の整備も始めた。お供えのマツも採取。

次回は草払い機で作業して,熊手で整地して,パンクリスク要因のプラスチック破片などを除去して,入庫チェック。その後,コンクリートブロックを配置する。完了後,高圧洗浄機で濡れ縁をジェット掃除だな。時間があれば,玄関などの草も草払い機で。

以上,Ju. 13, 2023記。

42 駐車面周辺整備 その6 Jul. 14, 2023

昨日はこのページだけでなく,かなり凹んだ。過去の造成作業が反古にされるぐらいである。造成過程で敷地の原面保護をいつしか優先してしまい,入出庫のアプローチの斜度への関心が薄れていた。車での実験をかなり前からしたかったが,ひとりぼっちなので,車の姿勢とアプローチの関係を見ることができなかった。昨日,入ろうとしたが,車輪が空回りした。勢いの問題だと思った。

図461, 462: 車輪あとではなくて,フロントの前面がぶつかったのかも知れない。この写真を改めて見ると。

図463, 464: 久しぶりに刈払機を使った。燃料は使い切っていた。エラい。左に払うべきであるが,ほとんど刈れない。まさかと思いつつ右に払ったら刈ることができた。刃を裏返しで装着していたようだ。使う際に上から見ると反時計回りで回転する。

図465, 466: 入庫時に動けなくなったステージの写真だ。フロントのナンバープレートより下の空気取り入れ口には沢山の砂利が入っている。これにショックを受けて,タイヤとの関係を見なかった。写真は教えてくれるなあ。この様子だと,斜面の砂利につっこんだあと,動けなくなったのは腹がつかえているためだ。

図467, 468: 前から駄目なら,バックでと入った時のこと。バックでは特に斜面を掘り込んでいないのに,進まない。

図469, 470: 前が支えていた。ガリガリだなあ。

図471, 472:

想定される今後の地形改変

図471の白線位置と図473の緑線と赤線の右の交点をほぼ一致させた発想である。

「新規のアプローチ斜面」(赤線)と「現在の地形」(緑線)との左手の交点がどの程度,西方に行くのかは気になるところである。アプローチ斜面とその両脇の崖が長く続くと,建物側の崖が通行の妨げになる。南北幅2列の駐車スペースを考えたいたが,それが難しくなってきた。南側の崖線は建物からできるだけ離れた方がいいだろう。北側の崖線はアラカシの生垣から離さないとアラカシを枯らせてしまう可能性があるし,根茎の除去も大変な労働が課せられる。そういう観点から作業をすることになるだろう。

北の凹みでの切り返しを考えていたが,地下に埋設された下水道管を破壊できないので,切り返しの場が確保できない可能性が高い。つまり,バックで侵入せざるを得ないかも知れない。

この作業は別のウェブページに譲った方がいいだろう。あまりに長くなりすぎた。図だけで473葉に及んでいるからである。

夏草がタニハに蔓延って凄い状況になっているので,この駐車場建設はこの秋までお休みかもしれない。砂利を除去した上で泥を除去してゆくのが主体の手法は時間を要するので今思案中である。高圧洗浄機での泥排除の方針である。砂利は西リボン

西端の砂利山から使えば良いだろう。残した1本のマツは残らないかも知れないなあ。

以上,Jul. 15, 2023記。

続編は,続第二駐車場造成へ。