Contents

- はじめに

- 1. 位置ベクトルの準備 2025年11月10日

- 2. 国土地理院から実体視用カラー空中写真をダンロード 2025年11月12日

- 3. Affinityで実体視

- 4 Qgis 3.40 LTRインストール

- 5. 国土地理院の基盤地図情報DEMをダウンロードの前に

- 6. 国土地理院の基盤地図情報DEMをダウンロード

- 7. QGISにインポートする前の準備

- 8 ディレクトリー構成

- 9 JGD2024の取扱とGrassのLocation作成

- 9’追記 2026年1月10日

- 10 DEMマージ(QuickDEM4JP)

- 11 流域解析 r.slope.aspect

- 12. r.watershed

- 13 河川セグメント のベクトル化

- 14 保津峡口より上流の桂川流域の設定

- 15 桑田郡式内社と丹波国府のプロット

- 16 基本項目のベクトルレイヤを追加

- 17 経緯度座標系から平面直角座標系への移行について

- 18 5mメッシュDEMから2m間隔の等高線を作成

- 19 保津峡谷口より桂川上流域の面積

- 20 京都府市町村共同統合型地図情報システムの遺跡地ポリゴン

- 21 QGISで遺跡ポリゴン作成

- 22 QGISでポリゴン作成

- 23 既存活断層分布図

- 24 モザイク出力

はじめに

久しぶりにGISに触れることにした。恐れていたのであるが,まあ,諦めた。以下,時系列で書き殴ってゆく。

1. 位置ベクトルの準備 2025年11月10日

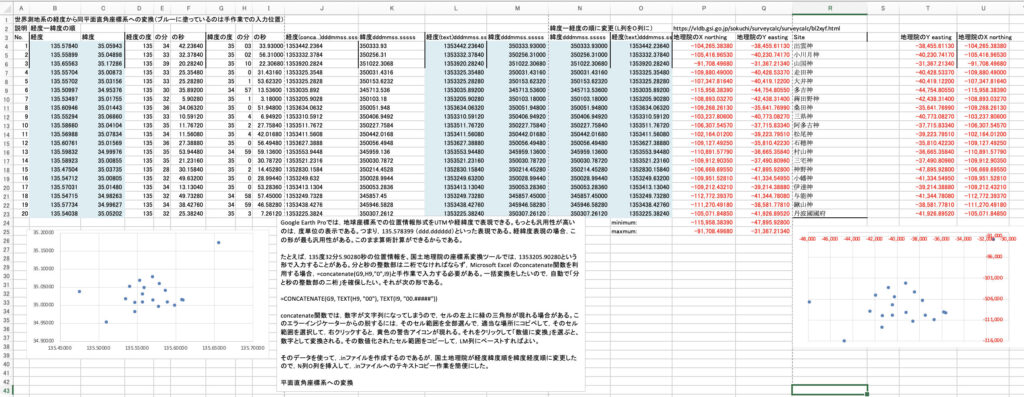

ひょんなことから,「丹の海」にのめり込むことに。桑田郡式内社などの分布と地形の関係を知る必要性が出て来た。ここでは,式内社の地球座標系上の位置情報をGoogle Earth Proで求めて,その平面直角座標系6の座標値を求めた。その過程はいわば次のMicrosoft Excel表示のスクリーンショットに示している。

自ら作成した十数年前の授業コンテンツ座標系と変換を参照して,国土地理院のリンクが切れていないことに驚き,感激した。ここに掲載しているMicrosoft Excelファイルを使ってみたが,当時の作成意図を忘れていた。敢えて問題を残して,授業で学生が修正するようにしていたものであった。

Google Earth Proで位置情報をどのような形で表示させる必要があったのかも忘れて,経緯度情報(緯度ならdd,mm, ss.sssss)をコピペした上でこのMicrosoft Excelファイルを使おうとしたが使えない。度表現をすべきであった。緯度であれば,dd.dddddというような形である。この形はそのまま算術計算ができるので最も優れた形であった。Google Earth Proで20点についてやり直した。その入力列がB,C列である。国土地理院の座標変換サイト 平面直角座標系への換算はかつて,経度そして緯度を入力する形であったので,そのようにMicrosoft Excelで入力欄を作成したのであるが,現在,緯度そして経度の順になっている。データ入力の途中から気づいたので,姑息に触っている。

一括処理をする。この国土地理院サイトの「入力ファイルの例」の中身を次に。

平面直角座標への変換入出力ファイル形式

「一括計算」処理で使用する入力ファイルや出力ファイルの形式を説明します。

入力ファイル

一度に複数の座標値を一括して計算する「一括計算」の際、読み込むファイルの形式は以下に従って下さい。 (入力ファイル例のダウンロード→bl2xy.in)

入力ファイル名形式

・入力ファイルは、テキストファイル(形式)です。

上記の「入力ファイル例のダウンロード」からダウンロードし、テキストエディタ(Windowsの場合メモ帳など)で数値を変更の上ご利用下さい。

・入力ファイル名に使えるのは半角数字、半角小文字アルファベット、半角大文字アルファベット、半角アンダースコア、半角ドットです。日本語は使用しないで下さい。

・文字コードは、Shift JIS又はUTF-8として下さい。UTF-8の場合は、BOMなしで入力ファイルを保存して下さい。

・入力ファイルの拡張子は「.in」に限定します。 (例) filename.in

入力ファイル

・1行に、緯度、経度の順番で入力して下さい。

・緯度と経度の間の区切りは、半角空白とします。

(2つ以上の連続した半角空白も、1つの半角空白として処理されます。)

・区切り文字として、全角空白やタブやカンマは使用しないで下さい。

・緯度、経度の形式は、度分秒を区切らずに記述して下さい。

・分および秒の整数部分は2桁とします。10の位がゼロのときは空白とせず0とします。

・ヘッダーの行頭は”#”(半角)とします。

・緯度、経度の数字は半角数字を使用して下さい。[例] # 緯度(dms) 経度(dms) 370856.12340 1395201.98760

[緯度、経度の良い例 37度8分56.1234秒の場合] 370856.12340 +370856.12340

[緯度、経度の悪い例 37度8分56.1234秒の場合] 370856 ← 秒に小数点がない 37 08 56.12340 ← 度・分・秒の区切りが半角空白となっている 37:08:56.12340 ← 度・分・秒の区切りがコロンとなっている 37-08-56.12340 ← 度・分・秒の区切りがハイフンとなっている 37.085612340 ← 度と分の間に小数点が入っている 37 856.12340 ← 分が1桁になっている 37856.12340 ← 数字が全角となっている

出力ファイル

一度に複数の座標値を一括して計算する「一括計算」の際、作成される出力ファイルの形式は以下の例のとおりです。

出力ファイル形式

・出力ファイル名は、標準では入力ファイル名と同様です。

・ダウンロードダイアログで、任意のファイル名を付けることができます。

・出力ファイルのデフォルトの拡張子は「.out」になります。

・計算結果が範囲外の場合は、「-9999.」が出力されます。[例] filename.out

出力ファイル(例) 数字は実際の計算結果とは異なります

# このファイルは緯度経度から平面直角座標への換算結果(一括処理)です。 # 選択された測地系は「世界測地系」、平面直角座標系の系番号は「15」です。 # 出力項目は以下の通りです。 # 緯度(dms) 経度(dms) X座標(m) Y座標(m) 真北方向角(dms) 縮尺係数 コメント #---------------------------------------------------------------------------- 370856.12340 1395201.98761 127483.442 3010.007 -113.67 0.99990011 415200.00000 1431545.00000 -9999. -9999. -9999. 1.00817437

まあ,これで全部わかるのであるが,L列,M列での,国土地理院独特の位置情報形式に,経緯度を変換するには,concatenate関数を使うのが適当だろう。

たとえば,135度32分5.90280秒の位置情報を、国土地理院の座標系変換ツールでは,1353205.90280という形で入力することがある。分と秒の整数部は二桁でなければならず,

Microsoft Excelのconcatenate関数を利用する場合,=concatenate(G9,H9,”0″,I9)と手作業で入力する必要がある。一括変換をしたいので,自動で「分と秒の整数部の二桁」を確保したい。その式が次のものである。

=CONCATENATE(G9, TEXT(H9, “00”), TEXT(I9, “00.#####”))

図1には散布図を二つ示している。左の散布図は,Google Earth Proでのぼくの読みが問題ないかを示している。GEProの表示との間に違和感を感じなかったので,データ取得に問題はないということだ。

図1の右手の散布図は平面直角座標系への変換後のもので,これも左の散布図とよく対応できている。変換過程も問題ないということだ。

GIS世界を構築するには,一つ一つ積み上げる必要があって,この程度ではあるが,確認をしていかないと,後に痛い目に会う。

ご参考になると思うので作業したエクセルファイル を次のように,アップロードした。

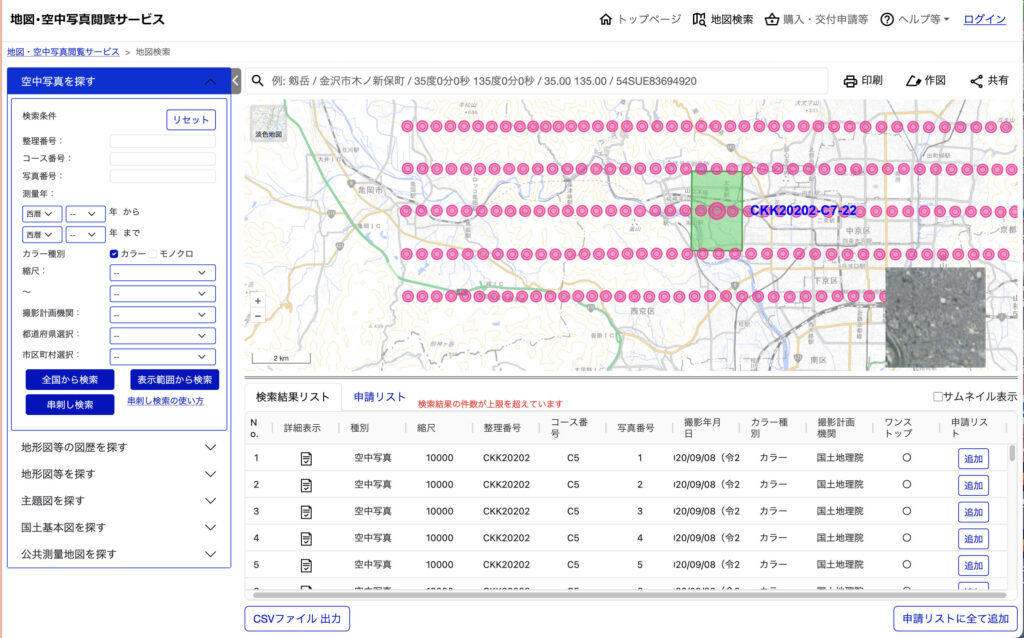

2. 国土地理院から実体視用カラー空中写真をダンロード 2025年11月12日

昨日,篠町山本の桑田神社をターゲットに,周辺地形などを観察した。トロッコ列車亀岡駅のそばの無料パーキングスペースをみつけて駐車した。何とも言いにくい観光地であったが,自然環境の観察には極めて有効な場所であった。もう寒かったが保津川下りの乗船客に手を振った。ひさしぶりの体験であった。

先延ばしにしていた空中写真判読をしないとどうしようもないことを実感した。桑田神社の後背はかなりの地滑りしているように見える。錯覚か? 図3は桑田神社境内を遠望したところである。ケヤキだったかの紅葉後背に照葉樹林の幹群が見える。図4はG.E.Proでみたところだが,2025/4/12という撮影年月日がある。今年の春である。かなりの範囲で風化した泥岩の裸岩がみえる。本殿などが立地する平坦面高度はほぼ105mである。図に見えるレールは山陰本線で,トンネルに吸い込まれている。よく見るとこの左手の保津川左岸に接したレールはかつての山陰本線でいまは,トロッコ列車が嵐山から走る。

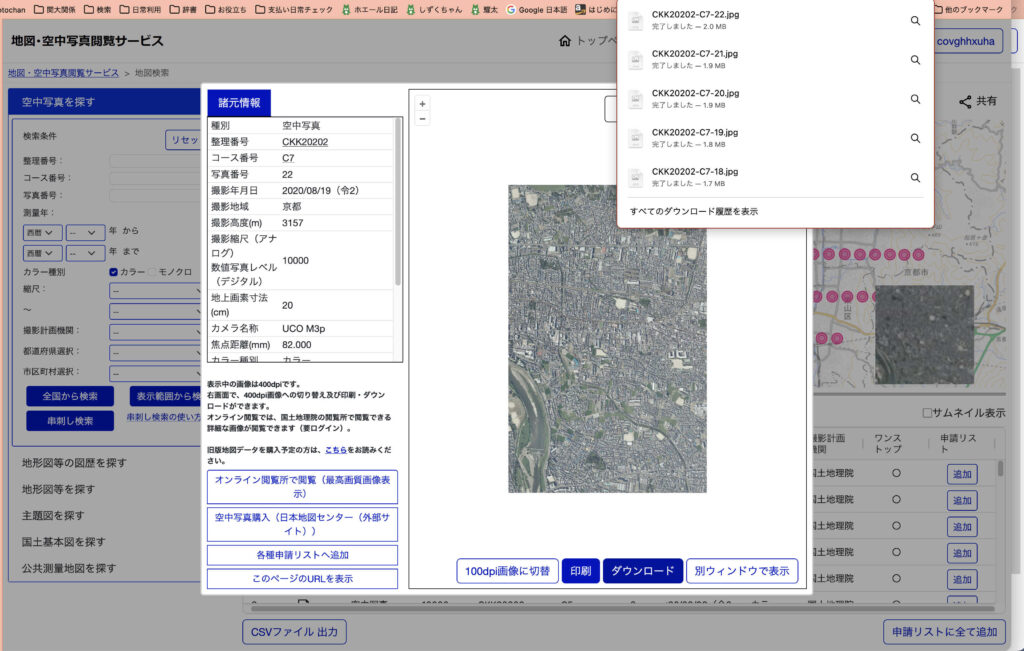

さて,亀岡盆地の水系が収束する保津川峡谷のはじまりは図4左手に見える。いくつかの課題を解決すべく,空中写真をダウンロードした。空中写真の無料ダウンロードは,ワンストップ,という表示があれば良い。400 dpiでできるので,今回の目的には十分である。一つ一つの写真について,全画像が提供されるものにこだわってきたが,マック画面上で実体視をするには縦二分割の方が便利ではないかと考えた。空中写真測量する訳でもないし。

CKK2020 2 – C6-1〜-22,C7-1〜-22の計44枚をダウンロードした。各写真は正方形をなすが,撮影コース沿い方向の2/3長が切り取られている。つまりコース沿いの両端1/3➗2が切り捨てられているのである。この両端は歪みがあるので,切り取ってしまうという発想は大胆である。思いもよらなかった。なお,提供されている空中写真は400dpiではあるが,眠い。とはいえ,画像アプリで彩度をあげると改善される。ぼくはGIMPを使っている。色 > 彩度,で,スケールの1.000の数字を選んで,2を入力してタブキーを押すと,彩度を2倍に上げることができる。そして,ファイル > ファイル名に上書きエキスポート,すると,同じパスのファイルに上書きされる。たとえば,1.6MBのファイルは1.8MBに,1.9MBのものは2.1または2.2MBに増大する。

以上,令和7年11月16日。

次の章では,Affinityアプリをつかって,実体視についてトライしてみる。

3. Affinityで実体視

信じられないのだけど,Affinityは最近無料化された。イラストレーターに匹敵するアプリである。ぼくはAdobe Illustratorよりも好きだ。サブスクがない。金亡者だけが徘徊する時代にだ。Canva AI も組み込まれたが使おうという気にはならない。ファイル > 新規,を選ぶと,ページサイズ(RGB),ページサイズ(CMYK),などが並ぶ。キャンバスの中のマスターキャンバス 6000 x 4000 px を選択して,右ペーンで,複数ページを有効にして,例えば一つのコースで11枚の空中写真があれば,一つのキャンバスに2枚宛てなので,6ページにセットすればいいのだが,作業上,一時的に置く場所が必要で,その場所は,2ページに空中写真4枚,次の3ページ目は一時置きの場所と考えて,1ページ目2枚,2ページ目2枚,3ページ目一時置き用(空っぽ),4ページ目2枚,5ページ目2枚,6ページ目一時置き用(空っぽ),7ページ目2枚,8ページ目1枚(ここでは全11ページなので2枚にならない),9ページ目一時置き用(空っぽ),と考えて,9ページが必要となる。

一般化すると,11枚の場合,偶数の12と考えて,12/4 x 3 = 9ページだ。16枚だと,16/4 x 3 = 12ページになる。撮影コース毎に別ファイルにすること。異なるコースを一つのファイルにすると混乱するし,重くなりすぎると思う。

実体視は2枚の写真毎に実行してゆくのであるが,実体視をするのには目的があるはずで,知りたい場所と現象を読み解くので,実体視するペアの写真は,順次隣接する写真を使うので,一つのページで固定的にペアの写真があるのではない。パソコンの画面内での作業で,かつ裸眼実体視をするので,実体視するペアの写真については,いずれかが上に載っていて,重ねる上下も変更しつつ,実体視をしてゆくのである。目的に応じて,ズームイン,ズームアウトもするので,なかなか,詳細を見るのは難しい。

実体視して画面上で何らかの判読結果を描くことはしない。空中写真は中心投影なのでそのまま図化できない。判読しながら手元の紙または出力地図に鉛筆で描いてゆくことになるのである。今のパソコンなので,パソコンでの空中写真操作は極めて軽々とできる。

本章は,2025年12月22日。

4 Qgis 3.40 LTRインストール

4.1 Qgis 3.40.12 LTRインストール 2025年11月17日

https://qgis.org/download/ でダウンロードできる。最新の’Bratislava’. Long Term Release (LTR) buildsである。

QGIS versions for macOS notice

The QGIS installers for macOS are currently outdated and do not reflect the latest version of QGIS. If you need newer features or fixes, please consider installing QGIS via MacPorts. We are working on new, solid macOS builds for QGIS 4. If you wish to be an early beta tester, you can test a preview build at this repository. This package will become an official, OSGEO signed package as of QGIS 4.0.

マッキントッシュへのサービスがいよいよ放棄されるのか? GrassGISもQgisもマックユーザーには不利な環境下にある。

久しぶりにWindows PC mouse製を触った。random access memory 64GBが装填されているので,比較的広域のDEMを扱う場合のぼくにとって最適の選択肢である。QGISを触ったのは10年ほど前になるか? GrassGISと比べて,がっかりして,離れていた。

GrassGISはもう9年あまりか,使用していない。これに戻るのは結構大変で,簡便なQGISを使ってみるべく,このWindows 10 にインスールした。Offline (Standalone) installersの,Long Term Version for Windows (3.40LTR)をダウンロードした。Google Chromeでは不可能で,FireFoxで成功した。ダウンロードフォルダーを覗くと,QGIS-OSGeo4W-3.40.12-1.msi(種類: Windowsインストーラーパッケージ,サイズ: 1,327,060 kB)とある。ぼくの環境で9分かかった。そしてこれをダブルクリックしてインストールが3分間ほどかかった。C:\Program Files\QGIS.3.40.12\にインストールされていた。

以上 2025年11月18日

今日,見てみたら,ゴミ箱と同じ階層に,QGIS 3.40.12フォルダーがあり,この中に,ショートカットが5個入っていた。Grass GIS 8.4.1,OSGeo4W Setup, OSGeo4W Shell, QGIS Desktop 3.40.12, Qt Designer with QGIS 3.40.12 Custom widgets, SAGA GIS 9.8.1,である。

各ショートカットの役割

• QGIS Desktop 3.40.12: メインのQGISデスクトップアプリケーション起動用。[][]

• GRASS GIS 8.4.1: QGISのProcessing Toolboxで使用するGRASS GISツールセットの独立起動。[][]

• SAGA GIS 9.8.1: SAGA GISツールの独立起動、QGIS内プロセッシングで活用。[][]

• OSGeo4W Shell: OSGeo4Wコマンドライン環境(GDAL/OGRコマンド実行用)。[][]

• OSGeo4W Setup: インストーラー再実行でパッケージ更新/追加。[][]

• Qt Designer with QGIS 3.40.12 Custom widgets: QGISプラグイン開発時のUIデザインツール。[]

活用の推奨

スタートメニューからも同等のショートカットが自動作成されているため、そちらを主に使い、デスクトップに任意のものをコピー(右クリック→コピー→貼り付け)。[][] 本体フォルダ(C:\OSGeo4W64\apps\qgis\)は編集せず、更新時は「OSGeo4W Setup」使用でQGIS 3.40 LTRの安定性を維持。[]memory:28 違和感なければフォルダはそのまま放置で問題なし。

4.2 Qgis 3.40.14 LTRインストール 2025年12月26日

2025年12月26日,十年ぶりぐらいか,使おうと思ったら,最新バージョンがあるという。LTRの3.40.14だ。放置すればよかったのだが,JGD 2011からJGD2024への対応版になっているかもと,更新した。

1 ルートインストールディレクトリは,C:\Users\moto\AppData\Local\Programs\OSGeo4W

2 ローカルパッケージディレクトリは,C:\Users\moto\AppData\Local\Temp これはインストールファイル保存場所

スタートメニューフォルダは,OSGeo4W。

3 インターネット利用では,IEを選ぶ。つまり,わがPC内のマックでいえばファインダーだ。

4 ダウンロードサイトは,https://download.osgeo.org

5 インストールパッケージは,現在,All Defaultだ。で,これが終わった段階で瞬時に終わった。

デスクトップをみても,Qgis 3.40.12だしGrass7.2.0で,変わらないので,リスタートしてみた。やっぱり変わっていない。

何回やってもインストールされていない。そこで,advancedではなくて,quickの方を選ぶと,どうもインストールされているようだ。かなり時間をかけて,今,やってるがなあ。古いQgisとGrassGISは捨てた。そういえば,15年ほど前か,初めてOSgeo4wをインストールした際にもこの現象があったような。

5. 国土地理院の基盤地図情報DEMをダウンロードの前に

関心の場の基盤地図情報をダウンロードする前に,何をダウンロードするのか決めないといけない。今後の手順は,ぼくが作成した授業用コンテンツ 国土数値情報をGrassで に記しているが,もう15年前のものであり,事情はかなり変わっているのだろうから,現状をお勉強しないといけない。

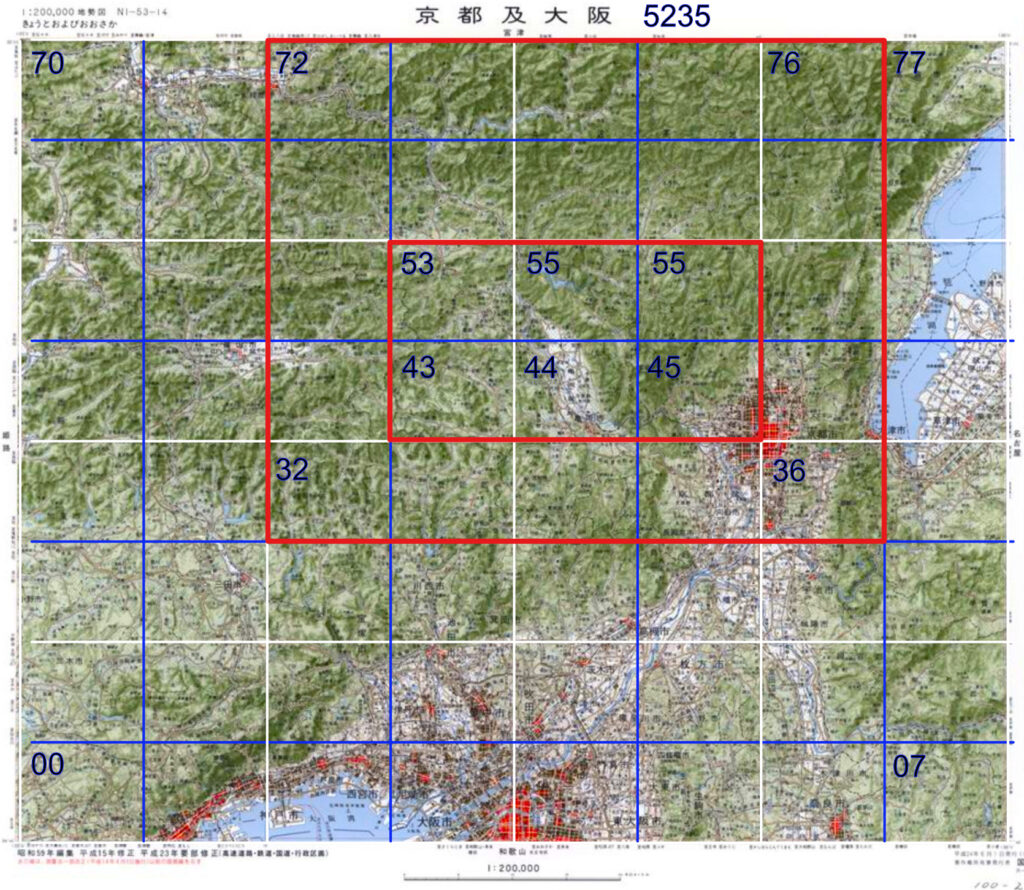

桂川流域は意外と大きい。非常に驚いた次第である。赤枠の大きい方がその範囲である。桂川流域にぼくは関心がある訳ではないので,これに関わることに抵抗感があったが,わが故郷にかかわることでもあるので,無視はできない。GIS作業の領域は矩形である必要があり,こんな広い範囲になった。例えば西縁は5235-43の西隣の-42の東端付近であるが,縦4枚が必要になる。北側では,5235-76の南端にちょっと入っている,それで,最上段5枚が必要になった。とにかく,一枚の地勢図の範囲で済んだのが幸いと思わないといけない。

5✖️5 = 25枚を対象にGIS処理するというのはぼくには未知の領域,64GBメモリを積んだWindowsマシーンではあるが。と悩んでいたら,バカにしていた10mメッシュを使えば良いと思った。歴史的側面を重視する流域に関わる計算は5mメッシュよりもより10mメッシュの方が適切ということに気づいたのである。

さて,峡谷の処理や施設の分布高度に関心があるので,5mメッシュを使わないといけない。その範囲が小さい方の赤フレームである。6枚ならなんとか計算できるだろう。中央の-44, -55だけではどうにもならない。桂川の日吉付近について,-53のちょっと北東隅が必要で,保津峡谷の出口の嵐山が必要で,-45南西部が必要。-43, -55は不要なのだが仕方がない。

6. 国土地理院の基盤地図情報DEMをダウンロード

国土交通省の 国土数値情報ダウンロードサイト では道路や鉄道のベクトル情報がある。

今,必要なのは高度情報で,国土地理院の 基盤地図情報サイト からダウンロードすることになる。

さて,取説が,基盤地図情報ダウンロードサービス > ヘルプ にある。国土交通省のサイトはぼくには不要ということがわかる。

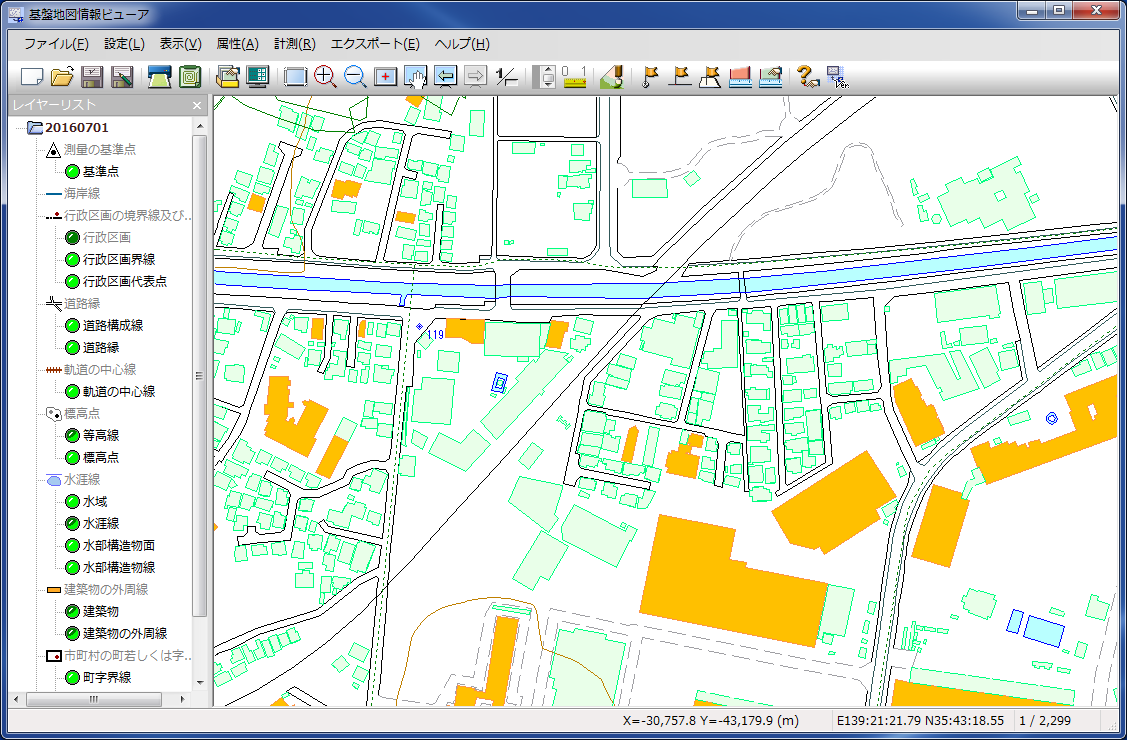

基盤地図情報基本項目について

基盤地図情報ビューアでの表示イメージ

基本項目とは、基盤地図情報の13項目のうち、「測量の基準点」、「海岸線」、「行政区画の境界線及び代表点」、「道路縁」、「軌道の中心線」、「標高点」、「水涯線」、「建築物の外周線」、「市町村の町若しくは字の境界線及び代表点」、「街区の境界線及び代表点」の10項目です。

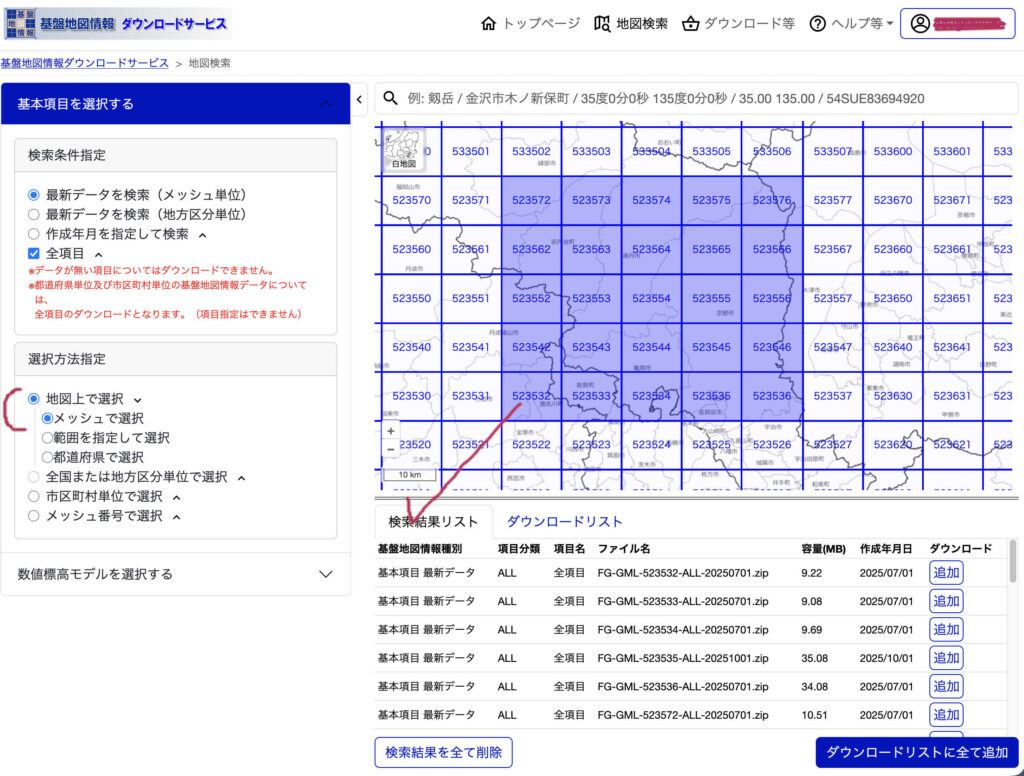

基本項目は実は次のDEMのダウンロードののちに実行して,妥当な方法をみつけた。図8のようである。メッシュ図のすぐ下に「検索結果リスト」が表示される。ただ,このリストはメッシュの配列順に必ずしもなっていないが,調べると,メッシュ図で選択したものと一致しているので,安心して問題はない。

メッシュ図のようになるのは,選択方法指定を「メッシュで選択」を選ぶと,画面上で,一つ一つ,選択できる。これが終わったら,ダウンロードリストタブを選んで,「ダウンロードリストに全て追加」のボタンを押すことになるが,一つ注意すべきことがある。ログインの後に,このような作業を過去にした場合,ファイル名が残っているので,右端の削除というボタンを押して削除してから,「ダウンロードリストに全て追加」のボタンを押さなければならない。誤って,前のダウンロードリストを残した場合,それらを削除することはできるのであるが。

基本項目のファイルサイズは,323.6MBだった。DEMよりもベクトルの方が重いのである。この基本項目は数値地図ビューアーで読み込んで,必要な項目と範囲をGIS用にエキスポートできる。

DEMのダウンロード

これで十分だ。まずはDEMだ。

| 種類 | 名称 | ファイル単位 | 整備範囲 | 標高点格子の間隔 | 基となる測量 | 基となる測量の 高さ精度 (RMS誤差) |

| 1mメッシュ | DEM1A | 3次メッシュ | 地理院地図で見る | 0.04″×0.04″ (約1m四方) | 航空レーザ測量 | 0.3m以内 ※1 |

| 5mメッシュ | DEM5A | 地理院地図で見る | 0.2″×0.2″ (約5m四方) | |||

| DEM5B | 地理院地図で見る | 写真測量 (地上画素寸法 20 cm) | 0.7m以内 | |||

| DEM5C | 地理院地図で見る | 写真測量 (地上画素寸法 40 cm) | 1.4m以内 | |||

| 10mメッシュ | DEM10A | 2次メッシュ | 地理院地図で見る | 0.4″×0.4″ (約10m四方) | 火山基本図の等高線 | 2.5m以内 |

| DEM10B | 全国 | 地形図の等高線 | 5m以内 |

※1 格子内に航空レーザ計測点(グラウンドデータ)がある場合の精度。無い場合は2.0m以内。

ぼくが必要なのは,

10mメッシュの場合は,DEM10Bで問題ない。47.7MB(+メタデータ xml)でダウンロード自体はすぐに完了した。

5mメッシュの場合は,DEM5Aがいいが,求める6枚の2次メッシュ相当がDEM5Aで揃えば良いが,揃わない場合はDEM5Bを選択することになる。数値標高モデルDEMの窓口からダウンロードすることに。選択画面を見ると,DEM5Aが揃っているので,DEM5Aを使うことになる。42.1MB(+メタデータ xml)でダウンロード自体はすぐに完了した。

表示ソフトウェア

基盤地図情報の表示には、基盤地図情報ビューア又はGISソフト等が必要です。

- 基盤地図情報ビューア (ZIP形式:12.4MB 2025年7月18日 更新) 次の説明書ではダウンロードしたプログラムファイルはそのままに実行する形にしているがダウンロードフォルダーに置いておくのはスマートじゃないので,プログラムファイルが入ったフォルダーをそのまま,PC > Windows (C:) > Program Files > に移動して,実行した。ショートカットをデスクトップに作成するためには,exeファイルを右クリックして見えるリストから作成できる。

- 基盤地図情報ビューア操作説明書 (PDF形式:2.8MB 2025年7月18日 更新)

- 基本項目と数値標高モデルの表示ソフトウェアで、Shape形式、拡張DM形式等へのエクスポートも可能です。

- ※簡易的な表示ソフトウェアのため、大量のデータの表示・エクスポートはできません

久しぶりなので,最新の基盤地図情報ビューアが必要だ。ダウンロードしようと思うがmacには不対応だったかも知れない。不対応だった。Windows 10, 11対応。

さて,このページに記述した作業は,macでやってきたのでWindowsマシーンで実行すべく,ダウンロードしたコンテンツはOneDriveに移動した。

ところが,WindowsではPersonalも勤務先のOneDriveの中に入っていない。マックで作ったOneDriveはまた別物だった。macのファインダーで見ると,ネットワーク / my computer / win_moto_documents,の中に,GSIフォルダーがあった。macのOneDriveからコピーして,めでたく,利用できるようになった。

7. QGISにインポートする前の準備

7.1 WindowsのGIS関係ファイル保管先

GrassGISを使っている時代の記憶が欠落している。いまの手持ちのmouseではGrassを使ってこなかったようだ。古いmacでやっていたんだなあ。古いmacはそばにあるが開けるのが面倒くさい。前章でダウンロードしたファイル群を差し当たり突っ込むフォルダーが必要だ。C:\Users\moto\Documents\win_moto_documents(Administratorsとmotoの共有フォルダ),にGSIフォルダーを作ろう。この階層には,Kindle, win_3d_scanなどが入っている。GSIは,国土地理院Geospatial Information Authority of Japanの短縮形だ。

7.2 基盤地図情報ビューアの利用

7.2.1 まずは何でも

結果的に言うと,2次メッシュをまとめてダウンロードした圧縮ファイルはまったく触らなくても,つまり解凍しなくても,全く問題がない。読み込み(描画)には15分程度かかったか?

2025122432400228-1.zip 315,989 kB 基本項目

20251224202427832-1.zip 41,141 kB 5mメッシュ

[ファイル]-[新規プロジェクト作成]を選択すると、[新規プロジェクト作成]ダイアログボックスが表示,というステップから始まる。

——— 引用〜「大量のデータに対して専用ファイルを構成して利用する」オプションにチェック

必要に応じて「大量のデータに対して専用ファイルを構成して利用する」オプションにチェックを入れて、ファイル保存先のフォルダーを指定します。プロジェクトファイルとして保存することで、メモリに入りきらないような大量のデータを表示しやすくなります(処理時間は一般に増加します)。対象となる地物は、「等高線」「道路縁」「建築物」「建築物の外周線」「DEM(標高データ)」です。このチェックがONの時、標高メッシュが複数ある場合は、データが統合されて、レイヤーには「標高メッシュ(統合化)」と表記されます。

引用〜おわり ———

これは必須だと思う。

さて,ちょっと触るたびに,再表示を実施するので途方もなく,待てないほど,時間がかかる。メーンメニューの設定で表示項目を減らさないといけない。等高線も用意されている。何を残すか。

行政区画だけで,四種あるが,ぼくが必要なのは行政区画線だけで,行政区画境界線のみで問題ない。基準点,標高点,はぼくが測量する際に必要で,等高線描画に時間がかかるかもしれないが,便利なので残す。水域,水涯線,道路縁,軌道の中心線も。名称表示も形状表示を選んだものでラベル機能があるものはすべて選択した。

DEM段彩表示にチェックが入っており,これは残した。

さて,それでも,表示にむちゃくちゃ時間がかかる。「DEM段彩表示にチェック」が禍しているかもしれない。いま,ほぼフリーズ状態だ。もう30分以上になるが完全にフリーズ。

基盤地図情報ビューアでは「標高メッシュ(統合化)」が可能なので,DEMをマージしたgeotif作成が可能になっているのではと期待したが,それはない。あくまでも, ビューアのエクスポート機能はシェープファイル(.shp)形式への変換で、複数メッシュを統合表示状態から1つのシェープファイルとして出力のみ。

7.2.2 何がしたいのか

このビュアーで何をするのか。国土地理院サイトからダウンロードしたDEMとベクトルの選択が正しかったのか,GISに取り込む前に確かめる,これがこのビューワーで見る機会であった。改めて開くと30秒かからなくなった。そう思った。終了したと思ったら,それから黒雲が右隅から現れて画面いっぱいに青い雲で埋まったのである。これには90秒ぐらいかかったか。この雲は何だろうか。DEMは5mメッシュで中央部のみなので,DEMではない。京都市街と亀岡市街?付近に虹色の点が密集している。

この黒雲は道路かもしれない。分布からみて,等高線ではない。それで,このビューワーの目的から,等高線だけ,設定で選ぶことにした。等高線の形状表示だけにした。DEM段彩表示へのチェックも外した。そうすると,茶色の線だけがすぐに表示された。ところが,砂時計が表示されたまま,である。黒雲が出る気配なのである。とにかく茶色の等高線だけの分布をみていて,京都盆地と亀岡盆地の部分以外はほとんどが茶色である。

黒雲に見えるのはどうも数字らしい。00000などが重なっている。Contol + Shift + Escキーを押して,強制終了した。全然使えない。そこで,ベクトルのエキスポートだけを実行することにした。

また,開いた。まずは2分20秒のちに数字以外が出て,次に黒雲がはじまって,開き始めて3分弱で青い雲完了。開いた直後には,まずはDEMが見えて,その後に水系図などが出ており,これを見ると,不連続な部分がないように見える。全体を見るには水系図がいいようだ。

数字表示は標高点のものらしい。設定」→「表示設定」ダイアログで「標高点」レイヤーの右側「名称等」チェックボックスをOFFにする。確かに無くなった。

7.2.3 基本項目だけをエキスポート

基本項目のエキスポートを実行する。設定で選んだ要素だけにチェックが入っている。ここでも選択が可能とも言える。

基準点 GCP,標高点 ElevPt,等高線Cntr,行政区画線 AdmBdry, 水域WA,水涯線 WL,道路縁RdEdg,軌道の中心線RailCL。変換種別はシェープファイル。直角座標形6系が表示されて予めチェックが入っている。変換する領域は,全データ領域を出力に。出力先は,<< win_moto_documents > GSI > 京都及亀岡基本情報とDEM > 5235basicitemsExportへ。

75秒ほどで完了して再描画。メッセージが出て,基準点.shpへ変換出力しました,などと出た。シェープファイル名は以前は英字表現だったが,日本語になっている。Grassはこれではだめかもね。どうしよう? Qgisは対応しているのだろう。名称を英字に変更した方が無難だな。

これでビューワー利用は完結したと思ったが,10mメッシュのDEMのチェックもしたい。10mメッシュファイルのzipフィルも読みこんで表示したのが次の図9。繋ぎなど何の問題も無いようだ。

7.2.4 Windows ブラウザー InternetExplorer でファイル名の変更

ファイル名をみても年のせいで何かわからない。

まずは,GSIからダウンロードした基盤地図情報ファイルの名前を変更だ。

moto > Documents > win_moto_documents > GSI > 京都及大阪基本情報とDEM >

基本項目は,GSI_5235-32to76Kihohkomoku.zip

10mメッシュは,GSI_5235-32to76_10mDEM.zip

5mメッシュは,GSI_5235-43to55_5mDEM.zip

Qgisは2bytes文字に対応しているがGrassGISは対応していないので,数値地図ビューワーから出力したシェープファイル名を変更する必要がある。Qgisに取り込んだあと,シェープファイル4個まとめて名称変更できるようであるが,ブラウザーでの手作業を好む。

moto > Documents > win_moto_documents > GSI > 京都及大阪基本情報とDEM > 5235basicitemsExport >

基準点をGCPに,標高点を ElevPtに,等高線をCntrに,行政区画線を AdmBdryに, 水域をWAに,水涯線を WLに,道路縁をRdEdgに,軌道の中心線をRailCLに。

8 ディレクトリー構成

Japanese Geodetic Datumは,2025年7月からJGD2011からJGD2024に更新された。

「測地成果2000」、「測地成果2011」及び「測地成果2024」

QGIS 3.40.14でJGD2024対応の1次メッシュ「京都及び大阪」内2次メッシュ5×5=25枚矩形Locationを作成し、DEMマージ・ベクトル取り込みを行う手順を,Perplexityの指示を修正しつつ。

8.0 フォルダー構成

ディレクトリー,特にフォルダーをどのように配置すれば良いのか。Perplexityさんに聞きつつ。

moto > Documents > win_moto_documents > GIS_Data

この\GIS_Dataの中身にファイル群をどのように配置すればよいのか。Qgisが作成したファイル群はGIS_Dataのすぐ下位に配置するのが適当だろう。国土地理院から得たファイル群は,GIS_Dataと同じ階層に並べるのが適当だろう。

win_moto_documents > GIS_Data > Location1, Location2, ………

さて,Perplexityさんに聞いてみた。

・完成形フォルダ構成(推奨)

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\

├── 📁 Input_Data\ # 元データ

│ ├── 20250702-Cntr.shp # ビューア等高線(Shift_JIS)

│ ├── 20250702-Cntr.shx

│ ├── FGB02_5235-72_5m.xml # DEM 25枚

│ ├── FGB02_5235-73_5m.xml

│ └── …(23個)

│

├── 📁 QGIS_Output\ # QGIS生成ファイル

│ ├── KyotoOsaka_extent.shp # 凸包矩形

│ ├── KyotoOsaka_extent.shx

│ ├── merged_dem.tif # QuickDEM4JPマージDEM

│ ├── kameoka_contour_utf8.shp # UTF-8変換等高線

│ └── KyotoOsaka.qgz # QGISプロジェクト

│

├── 📁 GRASS_Location\ # GRASSデータ(後工程)

│ └── KyotoOsaka_25mesh_JGD2024\

│ └── PERMANENT\

│ ├── cellhd\

│ ├── vector\

│ └── raster\

└── README.txt # 作業メモ

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\,はユーザーが手動で作成する必要がある。

推奨手順(エクスプローラー操作):

- エクスプローラーで C:\GIS_Data\ 作成(手動)

- C:\GIS_Data\ParentFolder\ 作成(手動)

- C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\ 作成(手動)

- QGIS起動 → 「プロジェクト保存」→上記フォルダ選択

GISは,的確な構造を求めるので,GISプログラムはかなり下位に配置されているが,ルートに近いところに配置すべきものだったように思う。GrassGIS利用の体験である。この文のすぐ上の例でも

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\ 作成(手動)

とある。Windows10のディレクトリーでみると,Windows (C:) は,PC > Windows (C:),とある。この次の階層に,\GIS_Data が配置されるのである。この階層にはProgram Files,ユーザー Users,など並ぶのである。

つまり,C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\ ,を作成することになる。これがあって始めてQgisで作業することが可能になる。

次のフォルダーも手動でしょうか?

├── 📁 Input_Data\ # 元データ

├── 📁 QGIS_Output\ # QGIS生成ファイル

├── 📁 GRASS_Location\ # GRASSデータ(後工程)

そうだそうだ。次にその手順。

即時実行手順(エクスプローラー)

- C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\ 作成

- 内部に3フォルダ作成:

├── Input_Data\ ← 20250702-Cntr.shp、DEM XML 25個コピー

├── QGIS_Output\ ← (空)

└── GRASS_Location\ ← (空)

各フォルダの役割と生成タイミング

Input_Data\ ← 現在作業中(手動コピー完了)

├── 20250702-Cntr.shp # ビューア等高線

└── FGB02_5235-XX_5m.xml # DEM25枚

QGIS_Output\ ← 凸包・DEMマージ後自動生成

├── KyotoOsaka_extent.shp

└── merged_dem.tif

GRASS_Location\ ← GRASS Location作成後

└── KyotoOsaka_25mesh_JGD2024\

QGIS再開手順

- QGIS起動 → 「プロジェクト」→「新規」

- 「レイヤ追加」→ Input_Data\20250702-Cntr.shp

- Processing→凸包 → 出力: QGIS_Output\KyotoOsaka_extent.shp

- QuickDEM4JP → Input_Data\XML25個 → 出力: QGIS_Output\merged_dem.tif

最終構成確認

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\

├── Input_Data\ ✅ 元データ配置済

├── QGIS_Output\ ✅ 凸包・DEMマージ後

├── GRASS_Location\ ⏳ GRASS工程後

└── KyotoOsaka.qgz ✅ プロジェクト保存

Input_Data\ に元データを集約済みなら、QGISで凸包作成から続行する。

GrassGISについて

さて,Grass_Locationは手作業で作成しない。Qgisが自動で作成する。

GRASS Locationフォルダの生成ルール

■ 手動作成不要フォルダ

├── GRASS_Location\ ← QGISが自動生成(空にしておく)

■ QGIS自動生成タイミング

- 「プラグイン」→「GRASS」→「新規Location作成」

- GISDBASE: C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\

- LOCATION: GRASS_Location\KyotoOsaka_25mesh_JGD2024

→ 自動で階層作成

正しい事前準備(修正)

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\

├── Input_Data\ ← 手動作成・元データコピー

├── QGIS_Output\ ← 手動作成(空)

└── GRASS_Location\ ← 手動作成不要!空でOK

自動生成される実際の構成

実行後 → C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\GRASS_Location\

└── KyotoOsaka_25mesh_JGD2024\

└── PERMANENT\

├── cellhd\

├── vector\KyotoOsaka_extent

└── raster\merged_dem

推奨運用

- GRASS_Location\ フォルダだけ空作成(QGISがサブフォルダ自動生成)

- GISDBASEに親フォルダ指定 → QGISが適切なLocation階層構築

手動でGRASS_Location\ 内サブフォルダ作成厳禁(破損原因)。空フォルダ作成のみで十分です!今はInput_Data\・QGIS_Output\ 手動作成 → QGIS凸包工程続行で正解です。GRASSは自動化完璧。

まとめて

QGISに直接関わるフォルダー構造は次のよう。

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\

├── Input_Data\ ← 手動作成・元データコピー

├── QGIS_Output\ ← 手動作成(空)

QGISが直接にかかわるフォルダーを,ブラウザーIEで触るとロックがかかってしまう場合があり,QGIS自体にも問題が起きる。Input_DataはQGISが直接処理するファイルだけを格納すべきである。

このページの例では,言えば,

Input_Data\ ← 現在作業中(手動コピー完了)

├── 20250702-Cntr.shp # ビューア等高線

└── FGB02_5235-XX_5m.xml # DEM25枚

のようであるが,もちろん他のベクトルもInputするが,等高線シェープファイルによって,regionを設定するので,これは重要だ。このリージョンを使って,DEMのマージをするのである。

GSIなどからダウンロードしたファイル群は,C:\GIS_Data\以外の場所に格納した方が良い。

moto > Documents > win_moto_documents > GIS用GSIファイルなど > 京都及大阪,だね。ブラウザーで触っているうちにQGISがファイル群からGIS用のデータを作ったのではないかと思われた。ブラウザー操作に問題が生じて回避にかなり時間を食ったのはこの辺のことが原因になったように思われる。

とにかく,ここで今,必要なのは,基本項目から出力したシェープ関係ファイルと5mメッシュと10mメッシュのDEMである。シェープファイル群はそのまま,Input_Dataフォルダーに移動した。Input_Dataに裸でというか,フォルダーごと移動しなかったが,ブラウザーでみた際に整理がつかないので,5235basicitemsExportフォルダーに戻して,このフォルダーごと,Input_Dataに移動することにした。

DEMはzipファイルのままであるが,QGISでは

└── FGB02_5235-XX_5m.xml # DEM25枚

となっているので,解凍しよう,と思って右クリック,7-Zipを実行しようとしたが,Perplexityさんによると不要らしい。

推奨フォルダ構成(解凍回避)

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\Input_Data\

├── 20250702-Cntr.shp

└── PackDLMap_5235-京都大阪_25mesh.zip ← これだけで完結!

「QuickDEM4JPのzip直読み込み機能が神!5分で25枚マージ完了」だそう。Plug-inでマージだな。

まずは,等高線シェープファイルを取り込んで,リージョンを認知してもらって,次にプラグインの存否を確認して,DEMマージだ。

0:38, 2025年12月27日。

QuickDEM4JP

これはQGISのプラグインリストには無いが,検索すると現れる。GSI提供のものである。一瞬でインストールできた。

8.1 Qgis起動から

- QGIS起動 → 「プロジェクト」→「新規」

- 「プロジェクト」→「名前を付けて保存」

- ファイル選択ダイアログで:

- 左側「このPC」→ C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\

- ファイル名: KyotoOsaka.qgz

- 「保存」

メモ:ブラウザーで見ると,\KyotoOsaka_Projectと同階層に,KyotoOsaka.qgsとKyotoOsaka_attachments.zipが並んでいる。

8.2 矩形範囲シェープファイル作成(基盤地図情報ビューア等高線使用) ⇐ 無為な作業だった

前述のようにすでに次を実行した。

基盤地図情報ビューアで「京都及び大阪」2次メッシュ25枚範囲を選択→「エクスポート」→「シェープファイル」で等高線シェープ出力。前述の通り,出力済み。

QGISで,まずは等高線シェープを読み込むのだが,レイヤ > レイヤ追加 > ベクタレイヤを追加,そして,

C:\GIS_Data\ParentFolder\KyotoOsaka_Project\Input_Data\20250702-Cntr.shp 選択

「追加」→地図上に等高線表示確認。

他のオプションは無視してよい。

├── ファイル: 20250702-Cntr.shp ← これだけ選択

├── グループ: ← デフォルト

├── 符号化: Auto-detect ← 自動検知(Shift_JIS正常)

├── 座標変換: なし ← JGD2024自動認識

└── [追加] ← これだけ押す!

基盤地図情報ビューアからエキスポートした等高線SHPは「線データ(LINESTRING)」で,GIS的処理を進めることができない。凸包ツールを実行するには,レイヤ20250702-Cntrを選んで,次の処理が必要。コマンドは,メーンメニューのプロセシングからツールボックスを開いて,コマンドで検索して,実行する。

20250702-Cntr(線) → 境界 → contour_boundary(閉曲線)

↓

バッファ(0.1m) → contour_buffer(ポリゴン)

↓

凸包 → KyotoOsaka_extent.shp(最終矩形)

20250702-Cntrシェープの属性テーブルを見るとSHIFT-JISゆえの2バイト文字の文字化けが生じている。QGISのスタンダードはUTF-8であり,シャープファイルをこの形式に替えた方が良い。GrassGISでの分析のためには。(説明省略) 以上。

凸包処理の結果が図10に見える。

8.3 属性テーブルの文字化け解消 ⇐ これも無為な作業だった

レイヤパネル「20250702-Cntr」右クリック→「名前を付けて保存」

保存ダイアログ:

├── ファイル名: contour_utf8.shp

├── データソースエンコーディング: UTF-8 ← これ選択!

└── 出力先: QGIS_Output\

→「OK」

新規「contour_utf8」読み込み → 漢字正常表示

とあるが,黒塗りになるだけ。GrassGISの属性情報に絡まないものならば,問題ないようだ。確かに以前Grassを使っていて,特にこの問題はなかった。SHIFT-JISにすると2バイト文字は見えるがGrassGISではトラブルになる可能性がある?

KyotoOsaka_extentで,右クリック → プロパティ → 情報タブ

- CRS: 「指定」→「EPSG:6668 (JGD2011 Zone16)」

- OK → CRS固定

- プロジェクト保存

KyotoOsaka_extent.shp:

├── CRS: JGD2024_Japan_Zone_6 ✓

├── 形状: 正確位置 ✓

├── 文字コード: Shift_JIS ✓(GRASS無関係)

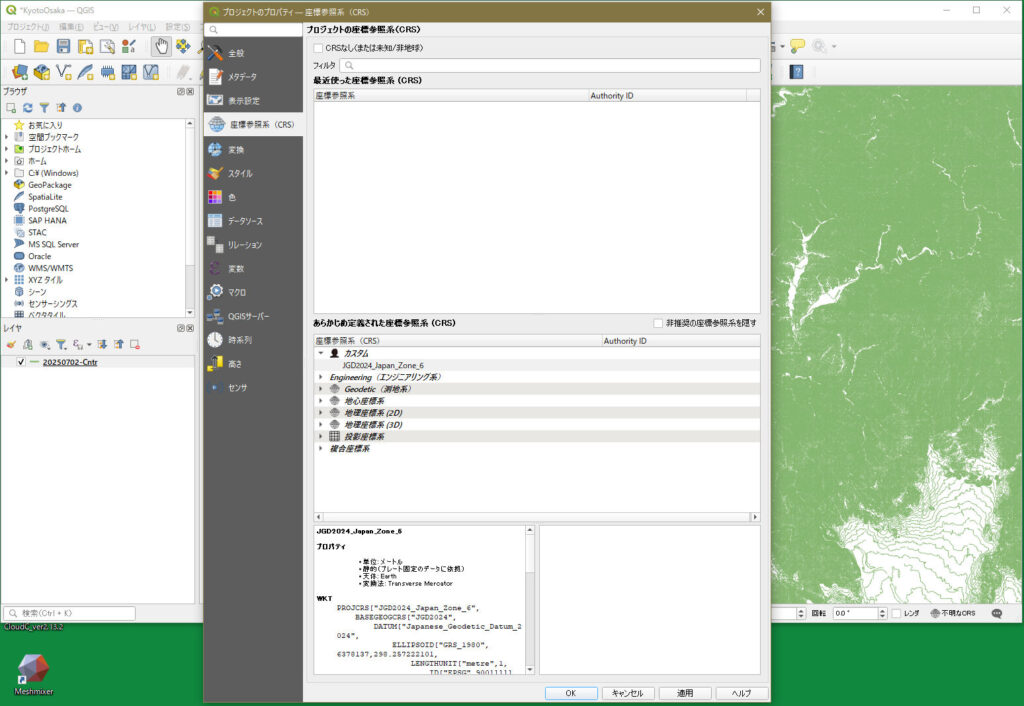

9 JGD2024の取扱とGrassのLocation作成

ここまでトライしてきて,大きな問題にぶつかった。JGD2024の座標参照系が未定なのである。国土地理院はEPSG

(Google AI回答: EPSG(European Petroleum Survey Group)データセットの登録組織は、現在、国際石油・ガス生産者協会(IOGP)のジオマティクス委員会によって管理されています。 元々は、ヨーロッパの石油会社に所属する測量専門家による非公式な科学団体であるEuropean Petroleum Survey Group (EPSG) がデータセットを作成・維持していましたが、2005年に同組織は解散し、その活動はIOGPに引き継がれました。 現在もデータセットの名称として「EPSG」というブランド名が残されていますが、管理運営はIOGPが行っており、測地系、座標参照系、変換パラメーターなどの情報を含むこのデータセットを維持・公開しています。データセットは、EPSG Registryのウェブサイトで無償で公開されています。 )

に申請してはいるだろうけど承認が遅いのか。不思議な気がする。GrassGISはEPSGが決まらないと使えない(,と思ってきた)。

JGD2011とJGD2024の違いは,日本測地系2024(JGD2024)への移行で何が変わる?建設・測量現場への影響と対策 2025年4月18日 掲載

に記されているように,平面直角座標系の(easting, northing)座標値はそのままで,高度情報が最大 +/- 60cmほど変化する。当方の使用目的からすると,気にしなくて良い,というのが,Perplexityさんだが,これは嘘のたぐいだ。

なお,平面直角座標系座標値の表現の順序は,(easting, northing),,か,(northing, easting)か。Google AIに聞いてみた。

日本の平面直角座標系における座標値の表現の順序は、原則として(northing, easting) 、すなわち (X, Y) の順です。 一般的な数学の座標系(右手系)では,𝑋 が東西(easting)、𝑌 が南北(northing)を表しますが、日本の測量における平面直角座標系では以下の通り定義されています:

X軸(northing): 南北方向。原点を通る子午線の方向を正(北)とする。

Y軸(easting): 東西方向。原点においてX軸に直交する方向を正(東)とする。

したがって、座標値を記述する際は、まず南北を示す X値(northing)、次に東西を示す Y値(easting) の順で並べるのが標準的です。

なお、国際的な地理情報システム(GIS)やUTM座標系では、数学的な慣習に合わせて (easting, northing) の順で扱う場合もあるため、利用するソフトウェアやデータの仕様を確認することが重要です。

今後,ぼくの時間は少ないのは確かであるが,わざわざ,現実とずれた座標系を使いたくはない。そこで,EPSGが決まるまでは,GrassGISは使わない,ことにする。

QGISは,on the flyという機能があって,QGISに質問した。その回答を次に。

——— 引用〜

「不明なCRS」のままGSI数値地図を表示するのは実用的問題ありません。

問題なしの理由

✅ QGIS on the fly → 形状位置自動調整(内部座標一致)

✅ GRASS GIS → DEM形状自動認識(CRS無視で解析)

✅ KyotoOsaka_extent → 形状正常重畳(位置正確)実用確認ポイント

■ マップ表示 → GSIデータ位置正確 ✓

■ 縮尺・座標値 → 正常表示 ✓

■ レイヤ重畳 → 凸包・等高線位置一致 ✓推奨運用

プロジェクトCRS → 「不明なCRS」維持

各レイヤCRS → GSIデータ自動認識

GRASS Location → DEM自動設定(完璧)形状表示・解析精度に影響なし![1]

「不明なCRS」そのままQuickDEM4JP → GRASS解析へ直行!

GSIデータ位置正常なら完璧進行!

引用〜おわり ———

Grassに関する記述はやってみなとわからない。図11はプロジェクトのプロパティの座標参照系の情報だ。JGD2024の投影法などの情報がQGISによって正しく認識されている。GRASS利用なしで,QGISの機能の範囲で使用したいと思う。

9’追記 2026年1月10日

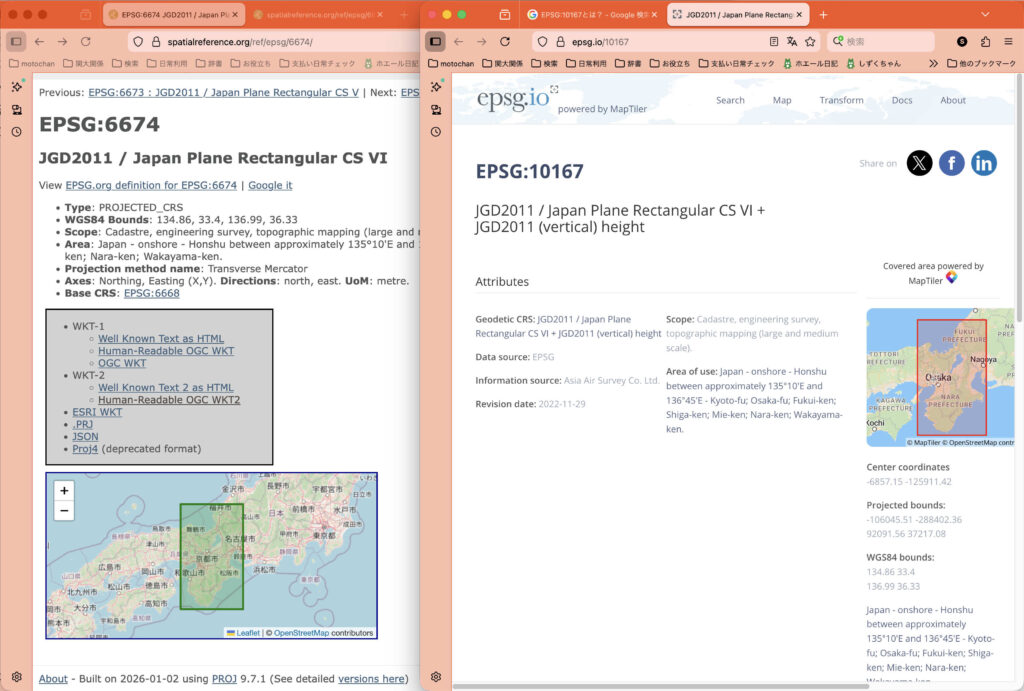

流域の面積を求めるには経緯度座標系のままではできない。平面直角座標系を選択せざるを得ない。QiitaのEPSG を紐解く (2) では,「日本の場合、一つ前の改定が東日本大震災の影響で同時に測地系と鉛直基準系(水準原点の標高値)両方であったため、どちらも「日本測地系2011」とみなされており、さほど問題にはなりませんでした。個人的には、 Vertical Datum に対し「日本測地系2024 / JGD2024」という名称を使ったり、改定していない Geodetic Datum に対し「日本測地系2024 / JGD2024」とするのはやめて欲しかったなあ。と思います。」,とあり,ぼくは”nodding yes”であった。

QGISのon the fly機能はインポートしたコンテンツの来歴に変更を加えるものでもないし,こだわりをおさえて,EPSG:6674(JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS VI),を使おうと思った。ところがEPSG:10167(JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS VI + JGD2011 (vertical) height)というのもある。この実質的な違いがわからない。

PerplexityはEPSG:10167がJGD2024対応だというが嘘だ。

Google Chromeに聞いてみた。

——— 引用〜

QGISでJGD2024の平面直角座標系Ⅵを扱う場合、既存のプロジェクトのCRS(座標参照系)をJGD2011のEPSG:6674に設定し直すことで対応できます。QGISには「オンザフライCRS変換」機能があるため、プロジェクトのCRSを変更しても、インポート済みのレイヤーは自動的に新しいCRSに合わせて表示されます。 (ぼくのメモ:嘘)

JGD2024はJGD2011とほぼ同等の測地系であるため、現状はEPSG:6674で問題なく扱えます。

QGISでの設定方法

1. プロジェクトのCRSを変更する手順

既存のプロジェクトの座標系をデフォルトの経緯度座標系(おそらくEPSG:4326など)から変更する手順です。

- QGISを開き、該当のプロジェクトをロードします。

- メニューバーから[プロジェクト] > [プロパティ] を選択します。

- [プロジェクトプロパティ]ウィンドウの左側パネルで [CRS] タブを選択します。

- 上部にあるフィルタ(検索)ボックスに

6674またはJGD2011 Japan Plane Rectangular CS VIと入力して検索します。 - 検索結果から

JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS VI(EPSG:6674) を選択します。 - [適用] ボタンをクリックし、次に [OK] ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

プロジェクトの座標系が変更され、インポート済みのレイヤーが新しい座標系に自動的に再投影(オンザフライ変換)されて表示されます。

2. 新しいプロジェクトのデフォルトCRSを設定する(推奨)

今後新しいプロジェクトを作成する際に、最初からJGD2024(EPSG:6674)を使いたい場合は、QGISのデフォルト設定を変更しておくと便利です。

- メニューバーから [設定] > [オプション] を選択します。

- [オプション]ウィンドウの左側パネルで [CRS設定] を選択します。

- [新しいプロジェクト作成時のデフォルトCRS] の項目で、

JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS VI(EPSG:6674) を検索して選択します。 - [新しいレイヤ作成時またはCRS未定義レイヤ読み込み時のデフォルトCRS] の項目も同様に設定することをお勧めします。

- [OK] をクリックして設定を保存します。

これにより、新しいプロジェクトやCRSが未定義のデータを読み込む際に、自動的にEPSG:6674が適用されるようになります。

注意点

- データソースは変更されない: この設定はQGIS上での表示方法(プロジェクトの解釈)を変更するものであり、元のデータファイル自体の座標系が書き換わるわけではありません。

- JGD2024とJGD2011: JGD2024は最新の測地成果ですが、GISソフトウェアのEPSGレジストリではまだ正式な専用コードとして広く普及していない場合があります(2025年4月時点)。現状では、JGD2011のコード(EPSG:6674)が実質的な標準として利用されています。

引用〜おわり ———

Google Chrome (フリー)の検索結果は,Perplexity Pro よりも的確だ。Perplexity Education Proへの移行がずっと手間取っている。verifyのメールを送ったというが,何度もクレームをつけているが,届かない。そして,Perplexityの回答の不正確さはかなり致命的なものである。

さて,上記のようにEPSGを変更した。ほぼ全レイヤーの右端に,変なアイコン(赤色のメガネの上に横一)が付いている。この上にマウス先をおくと,「EPSG:4326 – WGS84は,動的CRSですが,基準時(Epoch)が設定されていません。定義が曖昧で精度が限られます」,というメッセージが出る。それで,たとえば10mメッシュDEMレイヤーのプロパティで,EPSG:6674に変更すると,10mメッシュDEMレイヤー,を選択しているにもかかわらず,DEM雲が見えなくなる。そこでこのレイヤーを削除して,あらたにインポートすると,見えるようになった。

そして,QGISのファイルを保存,終了して,新たに立ち上げると,また,見えなくなった。最下行のステータスバーは,EPSG:6674と表示されている。

これに対処するには,根本的にこれまでを見直す必要がでてきたので,このページの現在の最新の章に移動して,書き込むことにしたい。「17 経緯度座標系から平面直角座標系への移行について」

10 DEMマージ(QuickDEM4JP)

リージョン region を設定するのに, 8.2のように,等高線シェープを使おうとしたが,QGISを再起動するとそのレイヤーが機能しないというメッセージが出て,結局削除して,GSIの等高線シェープファイルだけが残った。これは線分から構成されるもので,ぼくは,もともと,これをただ作業の際に目安として利用するためにダウンロードしたのであって,線分でも何も問題はない。

どうもQGISはリージョンという意識をさせる必要がないようなのであるが,DEMはベクトルとは違って,リージョンの杭打ちのような効果があるように思う。

QuickDEM4JPは上記のように,すでにインストールした。→25枚XML選択→出力「merged_dem.tif」(自動JGD2024認識)。Processing→「GDAL」→「ラスタをマージ」→入力複数GeoTIFF→範囲.shp指定→単一「kameoka_dem_merged.tif」出力,と,Perplexityは言っているが,実行できなかった。

種々実行したが,成功したのは次のものである。

どのように成功したのか。QuickDEM4JPの開発者のWebページがあるがそこでは単一メッシュしか実行されていない。いわく,「zipファイルを解凍してxmlファイルにしてそれを入力すれば,実行できる。複数のxmlファイルを一つのフォルダに入れて,そのフォルダごとインプットすることもできる」,とあるが,現在流布しているこのプラグインにはその機能はない。

GSIから選択したDEMファイルはまとめて一つのzipファイルとしてダウンロードできる,というか,普通そうするだろう。そのため,ダウンロードした一つのzipファイルには,さらにzipファイル群があって,このまとまった一つのzipファイル(Packed)に対しては,このプラグインは実行できなかった。

QuickDEM4JPは,1回解凍した場合にxmlファイルで構成されるzipファイルか,xmlファイルそのものに対して。実行できるのである。

QuickDEM4JPでの実行の際に,EPSGを指定する必要があり,デフォルトのEPSG4326(-WGS84),を選択せざるを得ない。これは経緯度座標系であるが,出力された座標値は幸い,平面直角座標系Ⅵのものとなっている。

QuickDEM4JPで実行できるファイルは,一回圧縮のzipか,xmそのものである,まあ当然,zipを使うことになるだろう。

10m meshのまとまった一つのzipファイルは25個のzipファイルから構成される。この一つ一つのzipファイルの中には,それぞれ一つのxmlファイルしかない。10mメッシュではxmlを選んでも,zipを選んでもQuickDEM4JPの実行回数は25回であり,zipファイルを選ぶメリットはない。

5m meshは,6zipからなる,それぞれのzipを解凍すると99個ものxmlファイルがあるので,もちろん,QuickDEM4JPで実行する対象はzipということになる。

QuickDEM4JPで実行するとgeotiffが作成される。複数のgeotiffを結合mergeするとGISで利用が可能になる。

- プロセシングツールボックスの検索窓で「結合」と入力検索して,[ラスタ] > [その他] > [結合] アルゴリズム(GDALの

gdal_mergeに相当)を見つける。 - [結合]ウィンドウを開く。

- 画面左の[入力レイヤ] に表示されている個々のgeotiffをすべて選ぶ。5235-43_5m, ………,5235-55_5mの6枚。

- [出力ファイル] で、結合後の最終的なGeoTIFFファイルの保存先と名前を指定する。43to55merged.tif

- [実行] ボタンをクリックして結合する。

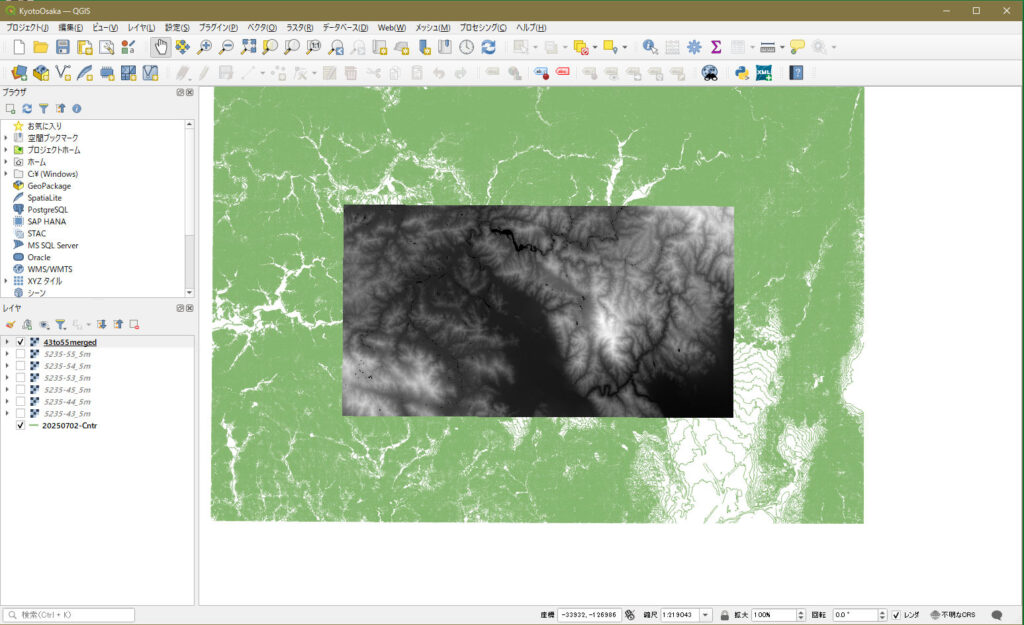

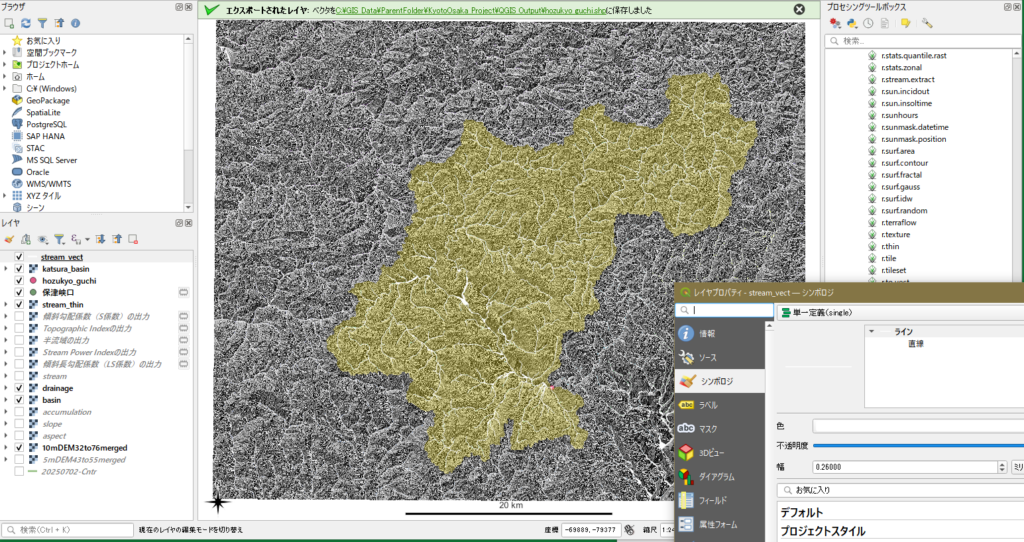

この手順により、複数の基盤高度メッシュデータから一つの統合されたGeoTIFFファイルを作成できるのである。このようにしてできたのが,図12のマージした5mメッシュDEMである。

前述の10mメッシュも実行したい。25個のzipファイルにはそれぞれ一つのxmlファイルがあり,QuickDEM4JPが一つのフォルダーを選ぶことができるというフェイクですでに解凍しているのでこれを一つのzipファイルに圧縮して,QuickDEM4JPを使ってgeotif化を実行してみよう。

GIS_DataのInput_Data > GSI_5235-325o76_10mDEMフォルダー内の25個のxmlファイルを,新たに作成した一つのフォルダー 25xmls_10mDEMにまとめて(360MB),7-Zipで, ”25xmls_10mDEM.zip”(42MB)に圧縮。360MBが42MBに。10mDEM32to76merged,と名付けた。

図13には方位とスケールを追加した。桂川全流域が表示されている。結構,隣接の流域と谷中分水界をなしている。

11 流域解析 r.slope.aspect

さて,10mメッシュで,流域区分図(ラスター)と水系図(ベクトル)を作成したい。ぼくの教材を次に。

地形と流域の分析 Nov. 30, 2010。15年前のGrassGIS教材である。

11.1 g.regionの取り扱い

Perplexityさんのご指導

——— 引用〜g.region

QGISのProcessing ToolboxでGRASSコマンドを実行する場合、g.regionは独立したツールとして存在せず、各GRASS r.*モジュール(r.slope.aspectなど)の入力パラメータで自動的にregionが管理されます。

region管理方法

「GRASS Region」または「GRASS_REGION_PARAMETER」パラメータから入力レイヤを選択すると、g.regionが内部的に呼び出され、そのラスタ範囲に自動調整されます。

「GRASSの範囲を標高ラスタに合わせない」オプションでこの自動調整を無効化し、カレントregionを使用できます。メモ:換言すれば,DEMに合わせることで g.region rasterDEMの効果があるということ。

QGIS GRASSプロバイダ(Processing > Toolbox > GRASS > Raster)内で直接g.regionを探さず、各ツールのパラメータを確認してください。

引用〜おわり ———

11.2 Warning: Concurrent mapset locking is not supported on Windows.

Perplexityさんのご指導

——— 引用〜

GRASSがマップセットの同時ロック機構を使用しようとするが、Windowsファイルシステムが対応していないため発生します。 QGIS Processingで一時GRASS LOCATIONを作成する際に頻出で、他のGRASSツール(r.watershed, r.fill.dir)でも同様。

引用〜おわり ———

11.3 zscale

Perplexityさんのご指導

——— 引用〜

QGIS Processing Toolboxのr.slope.aspectで「標高をメートルに換算する係数」がzscaleパラメータに対応します。この欄に「1.0」を入力してエラーを解消してください。

設定方法

「標高をメートルに換算する係数」テキストボックスに1.0を明示的に入力します。空欄だと自動で0と認識されエラーになります。

DEMがメートル単位なら1.0、

引用〜おわり ———

11.4 SetColor Table()

Perplexityさんのご指導

——— 引用〜

“ERROR SetColor Table() only supported for Byte or Unit 16 bands in TIFF format”は、GRASSのr.slope.aspectが浮動小数点(FCELL)出力をGeoTIFF保存時にカラーテーブル適用を試み、GDALがByte/UInt16のみ対応のため発生する警告です。

警告の原因

r.slope.aspectのaspect/slope出力はFCELL(Float32)で、カラーテーブルは整数型(Byte/UInt16)専用です。TIFF出力時に自動カラー割り当てが失敗。

処理自体は成功し、出力ラスタは正常に生成されます。QGISレイヤパネルで確認可能。

対処方法

• 無視して使用: 警告をログで確認後、レイヤを通常通り表示・解析

• Properties > Symbology > Singleband pseudocolorで手動グラデーション設定

• 出力形式変更: Processing > r.out.gdal > output_format=AAIGrid(ASCII)で回避

実務では無視してOKで、数値解析に影響しません。

引用〜おわり ———

11.5 r.slope.aspect

これを実行する過程で,11.1〜11.4の課題が出てきたのであるが,QGISではaspect生成が難しい。aspectの作成にはGrassGISそのもので実行した方がよい。このコマンド処理についての覚書を次に。

FCELL: Float 32はデフォルトでこのまま。1階偏微分E-W, N-Sの計算結果だけは使える。

12. r.watershed

引き続き,地形と流域の分析 Nov. 30, 2010。15年前のGrassGIS教材参照。

Grassの実行名称が十五年前とはかなり変更されていて,理解しずらい。

本コマンドで出力された各レイヤーの対応は以下の通りになる。accumulation(集水量)、drainage(流向)、basin(流域ID)はそれぞれ,英語名:accumulation、drainage、basin,に対応する。

12.1 出力対応表

| 出力名(日本語) | 英語名 | 説明 |

|---|---|---|

| 流域ラベル | basin | 各流域にユニークID(偶数)を付与。NULLは不完全流域。 |

| 傾斜長勾配係数 | length_slope | RUSLEのLS因子(傾斜長×勾配)。侵食予測用。 |

| 排水先セルの数 | accumulation | 上流集水セル数(負値=外部流入)。流出量指標。 |

| 河川セグメント | stream | basin ID対応の河川線。r.thin後ベクトル化推奨。 |

| 傾斜勾配係数 | slope_steepness | RUSLEのS因子(傾斜勾配)。 |

| 半流域 | half_basin | basinを左右半分(右偶数、左奇数)。 |

| Stream Power Index | spi | SPI = α × tan(β)。河川浸食力。 |

| 排水方向 | drainage | 流向(1-8、NEから反時計回り)。東=1、北東=2など。 |

| Topographic index | tci | TCI = ln(α / tan(β))。土壌水分指標。 |

12.2 「外部流域(exterior basin)の最小サイズ」の指定

このコマンドでは,何らかの専門性がなければ,ラスターファイルは,標高の10mDEMだけを指定する。

そして他では,唯一,「外部流域(exterior basin)の最小サイズ」を指定する必要がある。これは,従来の「最小流域サイズ(Minimum size of exterior watershed basin)」に対応する。

一般的アドバイスとしては,10m DEMの場合、5000(0.5km²相当)が推奨。値が小さいと計算時間激増・細かすぎる流域になるとされる。外部流域(exterior basin)の欄に,5000と入力せよということだ。

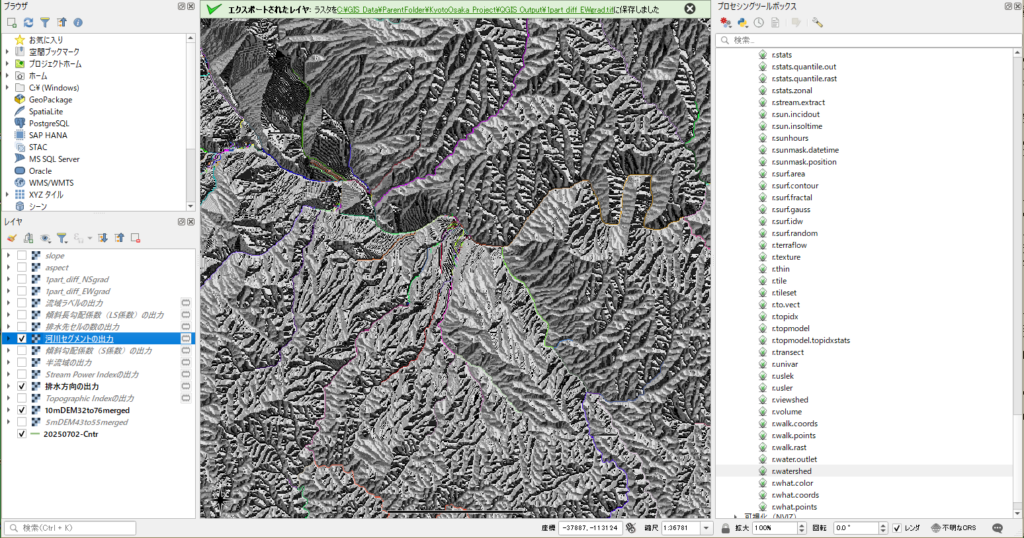

√0.5km² = 0.707kmとなる。5000はセルの個数を意味し,一辺だと,√5000 = 70.7 個となる。長さにすると,70.7 x 10m = 707mだ。ラスター1個,オプション値一つを入力した結果,いくつかのラスターレイヤーが出力される。図14はdrainageだ。aspectに類似している。排水方向というよりも,ぼくには斜面方向がよくわかっていい。

| 排水方向 | drainage | 流向(1-8、NEから反時計回り)。東=1、北東=2など。 |

次の図15は,streamを示したものである。実は,図14にもこのstreamは表示しており,drainageに見える谷地形によく一致している。

| 河川セグメント | stream | basin ID対応の河川線。r.thin後ベクトル化推奨。 |

r.watershed実行で出力されたラスターはこの二つ,つまり,「河川セグメント」stream と「排水方向」drainage だけ残すことにした。ただ,「排水先セルの数」accumulation は桂川流域の限定などのために使う可能性があって,残すことにした。

r.watershedを実行してから,必要なレイヤーをexportすると色も失われ,解像度もかなり低下する(ような?)ので,実行時に出力した方がいいように思うので,再度,再び実行してみよう。外部流域の最小サイズを教材でやったように10,000としてみたが変わらないようなので,5000を維持することにした。実行時に,ファイルを保存した。排出先 accumulation,河川セグメントstream,排水方向drainage,流域ラベルbasin。

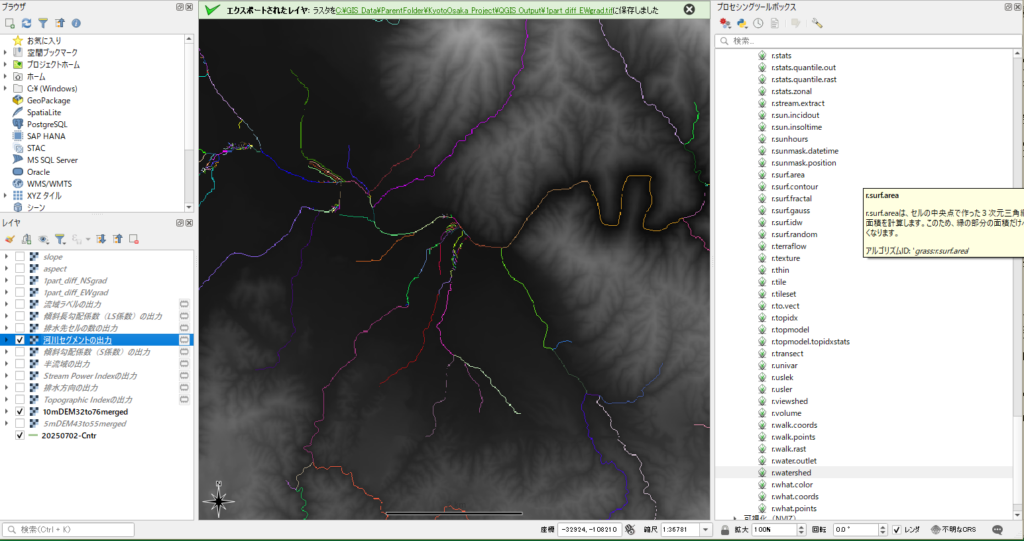

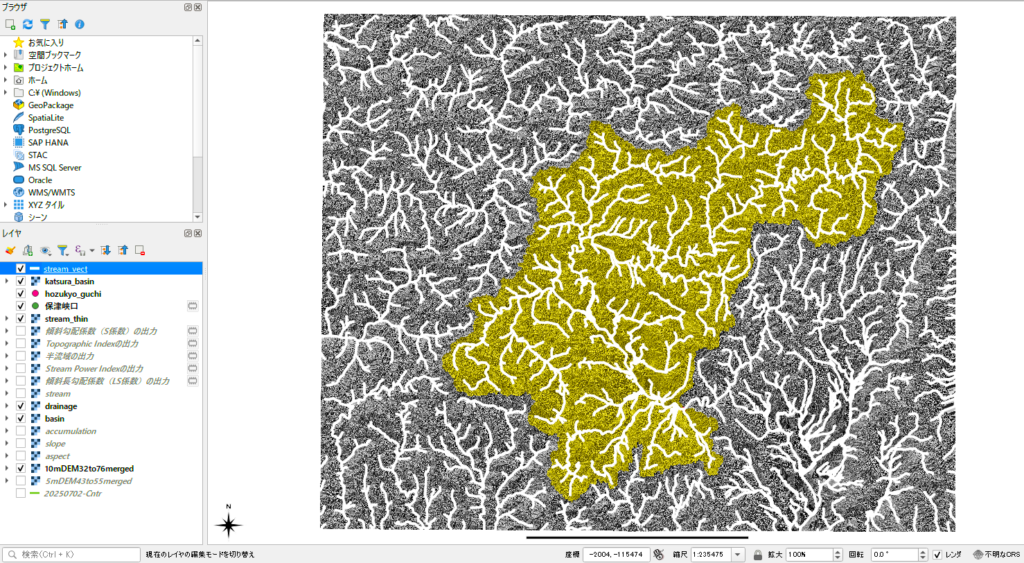

13 河川セグメント のベクトル化

| 河川セグメント | stream | basin ID対応の河川線。r.thin後ベクトル化推奨。 |

accumulationを使うとr.mapcalcを実行する必要があるが,streamを使うのでr.mapcalcは不要だ。

QGIS Processing手順

1. r.thin(grass7:r.thin): input=stream, output=stream_thin(薄線化)

2. r.to.vect(grass7:r.to.vect): input=stream_thin, output=stream_vect, type=line(ベクトル化)

3. v.clean(オプション): input=stream_vect, tool=rmdupl/rmdangleでノイズ除去

2. r.to.vect(grass7:r.to.vect)の実行の際:

必須パラメータ

• input: stream_thin(r.thin出力)を選択

• output: 任意名(例: stream_vector)を入力

• type: line を選択(河川セグメントは線地物)

推奨オプション

• -s(Smooth corners): チェック(角を滑らかに、河川らしく)

• column: value(streamの元値列を保持)

Runで完了。

直後v.clean(snap/break/prune)で枝分かれ修正を,とされるが不要だ。

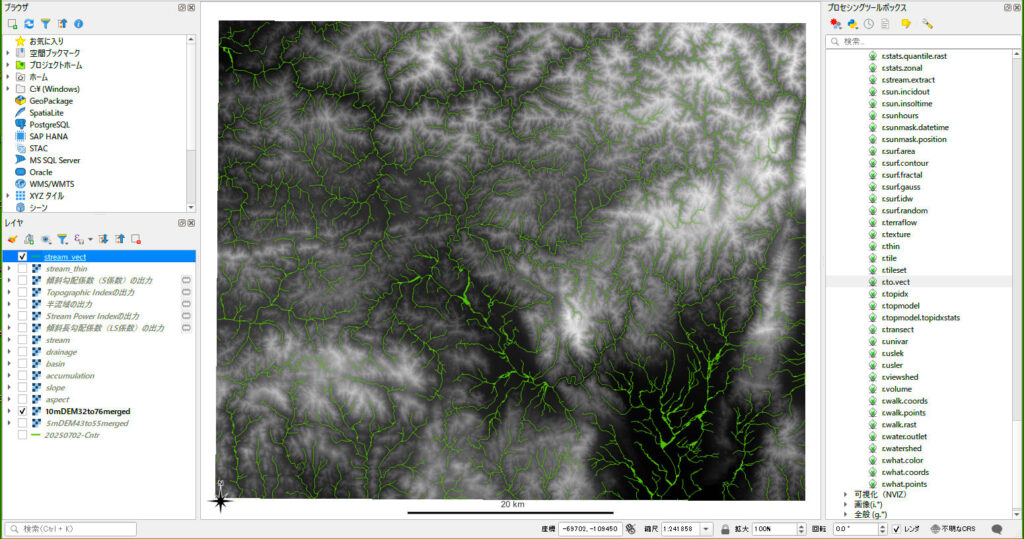

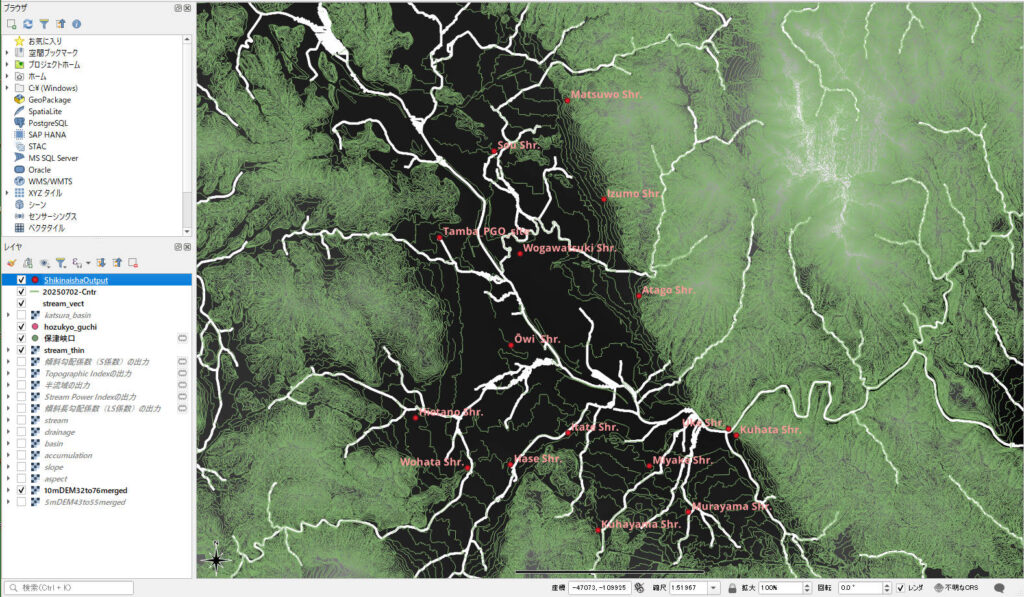

図16に水系図が見える。クリアな表現だ。手作業では難しい。

以上,2026年1月2日。

14 保津峡口より上流の桂川流域の設定

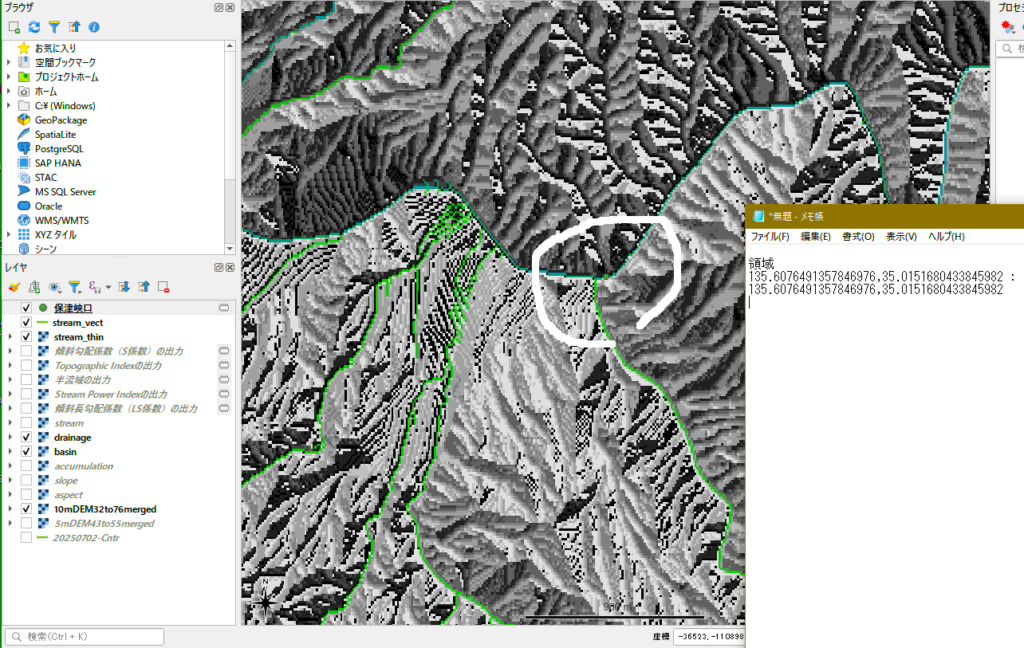

ここでは,保津峡口というのは,亀岡盆地と保津峡の境界をさす。垂直の降雨がそのいずれに落下するかで区別する。図17のラフな白丸で囲んだ領域のほぼ中央に点ベクトルを置いている。Layer > Create Layer > New Temporary Scratch Layerで作成した。

この保津峡口というtemporary scratch layerのプロパティを見て,経緯度座標値をメモ帳にコピペしたものも併せて表示している。drainageラスターの上に,stream_vectを載せているので,保津峡と亀岡盆地の流域界がよく見える。

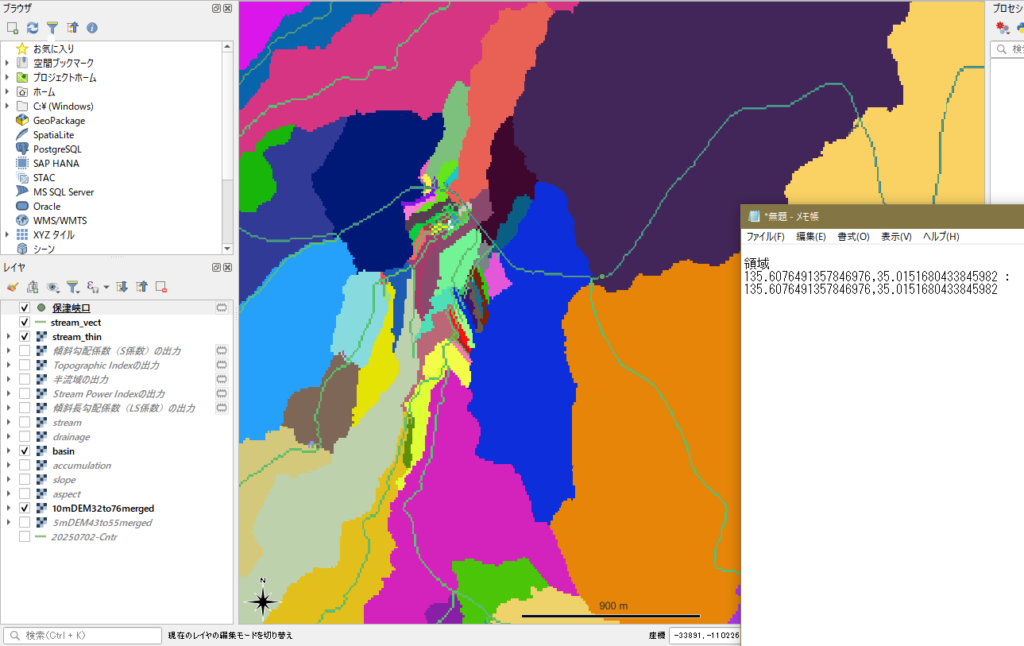

ところが,basinをバックにすると,保津峡口は境界になっていない。これはGrassGISのアルゴリズムの問題のように思われる。まあ,basinを使うかdrainageを使うかで違いが出ているようである。ぼくの目的からするといずれでも問題はないが,Google Earth Proや10mDEMを観察しても,drainageの方がいい結果を生み出しているとは感じるのである。

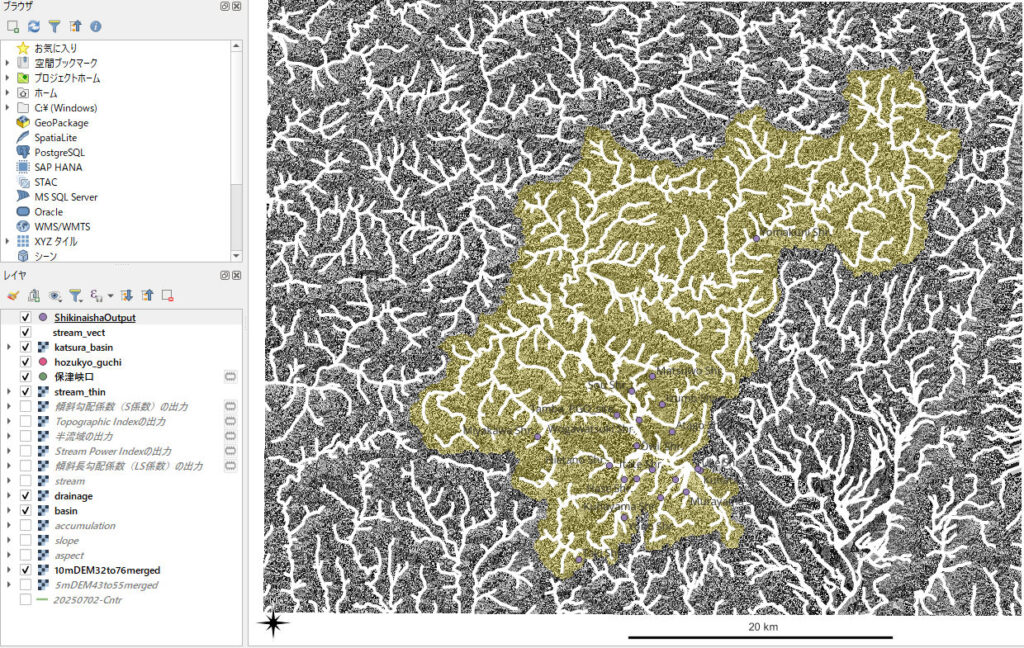

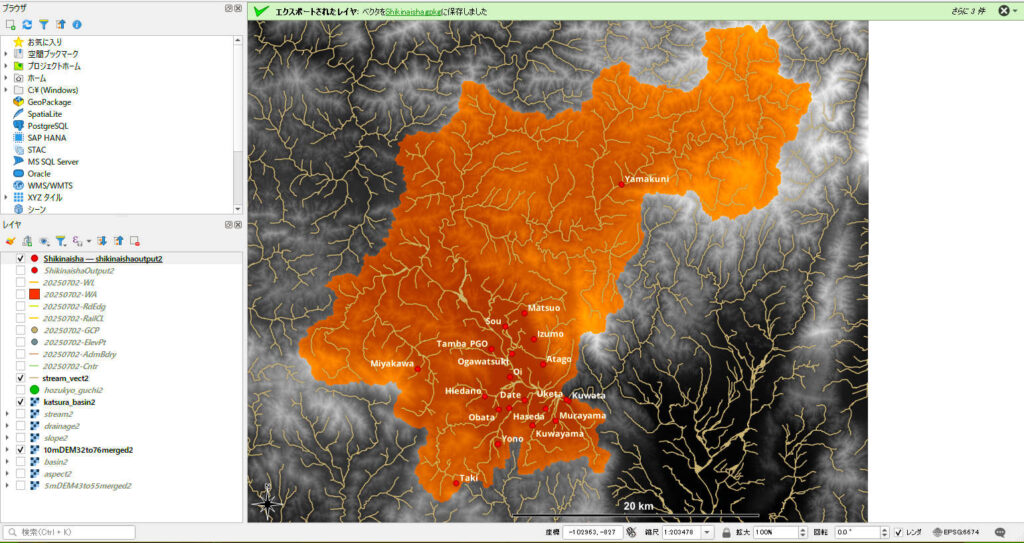

さて,r.water.outlet(grass7:r.water.outlet)を使って,保津峡口より上流の桂川流域を求めた。図19ではカラーの透明度を30%に高めて谷筋などが見えるようにしている。この図19はQGIS使用を開始した目的の一つである。

図19のシンボロジで河川系を少し太くしたのが次の図20である。

以上,2026年1月3日。

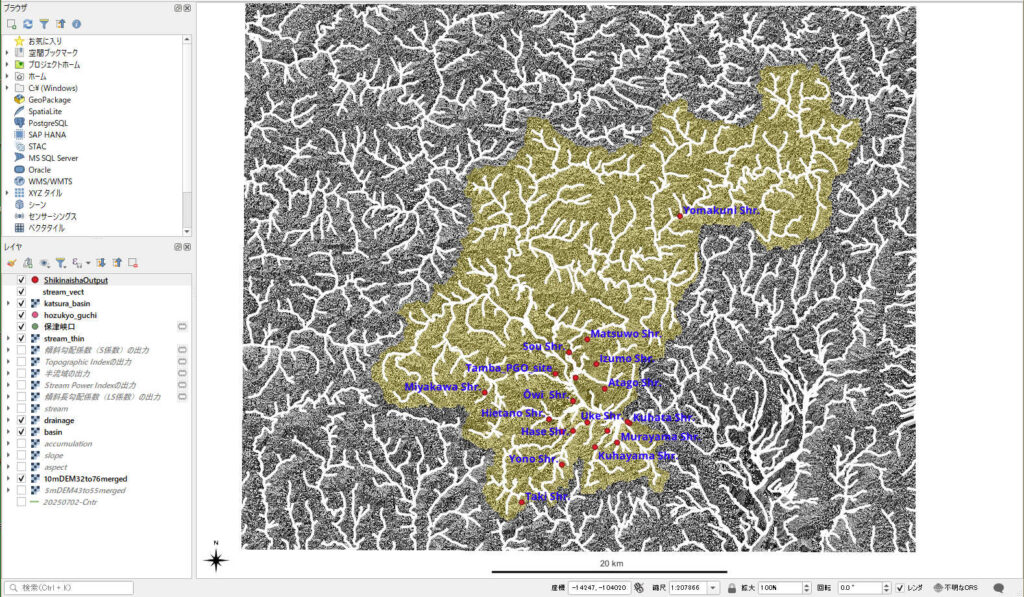

15 桑田郡式内社と丹波国府のプロット

延喜式内社と丹波国府千代川説のcsvファイルをQGISに取り込んで,点ベクトルとして表示したい。

| id | x_lon | y_lat | z_alt | shrines |

というように5列からなる。最後のshrinesは名称である。漢字表記も考えたが,英文論文を想定しているので漢字は使わないことにしたい。

QGISでGoogle Earth Proから得た経緯度座標(WGS84相当、EPSG:4326)を点ベクトルとして取り込む方が今後の自由度が維持されるように思う。とにかく,on the flyのままで進行しよう。

• レイヤ → レイヤを追加 → CSVテキストレイヤを追加。

• ファイル選択後、ジオメトリ定義で,Xフィールド: lon、Yフィールド: lat,Zフィールド: alt,を選択。

• CRSをEPSG:4326(WGS 84)に設定して追加。

• プロジェクトCRSをJGD2025平面直角Ⅵに設定すると自動再投影されるがここではしない。

神社名はこの段階では指定しない。

その後、レイヤパネルでCSVレイヤをダブルクリック(または右クリック → プロパティ)

→ 左側メニューから「ラベル」タブを選択

ラベルタブ内で,

•「単一ラベル」を選択

•ラベルに表示するフィールド(例:“name”列)を選択

•OKで適用

図21を表示しているが,マークも文字もかなり見にくい。

右クリック,プロパティを選んで,シンボロジーでデフォルトの紫を赤に変更。大きさは2mmに。

右クリック,プロパティを選んで,レイヤプロパティ → ラベル → テキストタブで調整します。

視認性向上の設定

• フォントサイズ:10pt → 12pt以上に拡大

• フォント太字:スタイルで「太字(Bold)」を選択

• 文字色:黒 → 濃い紫に変更(背景に映える色)した。

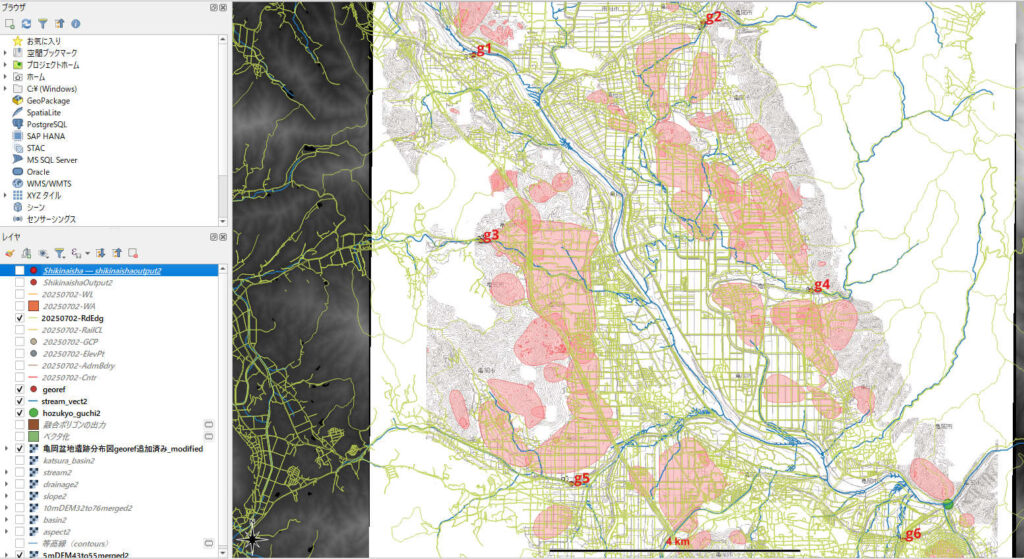

その結果,図22が得られた。図22は,丹波桑田郡式内社全域がはじめて表示された図と言って良い。十九社すべてが保津峡口の桂川上流域に位置していることが明らかになった。郡域は流域を把握して設定されていることもわかるのである。

図23は亀岡盆地にフォーカスしている。

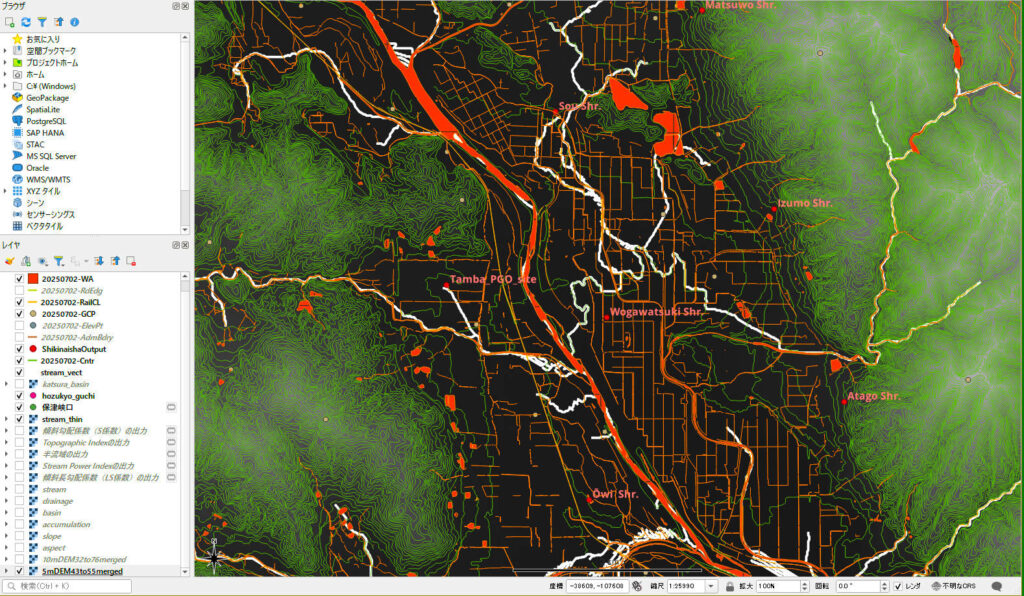

16 基本項目のベクトルレイヤを追加

前述のように,

ー 基本項目とは、基盤地図情報の13項目のうち、「測量の基準点」、「海岸線」、「行政区画の境界線及び代表点」、「道路縁」、「軌道の中心線」、「標高点」、「水涯線」、「建築物の外周線」、「市町村の町若しくは字の境界線及び代表点」、「街区の境界線及び代表点」の10項目 ー

であるが,

このうち,基準点 GCP,標高点 ElevPt,等高線Cntr,行政区画線 AdmBdry, 水域WA,水涯線 WL,道路縁RdEdg,軌道の中心線RailCLを前述のように,エキスポートしている。

なお,GCP:座標系・高さ系を決めるための「基準」。解析や写真測量の基準点として利用, ElevPt:地形を滑らかに・詳細に表現するための「サンプル」。標高面(DEMやTIN)の作成・補間に利用,という特色があり,厳密な位置合わせや標定には GCP、地形表現や補間用には ElevPt を使う,ということになるが,この標高点は測量結果の図面を見る必要があり,普通,アクセスは難しいので。標高点はまあ,一般人には使えないものである。

等高線Cntrはすでに読み込んでいるので,七種を追加したことになる(図24)。

なお,これは2万5千分の1地形図同様,主曲線は,10mである。計曲線はない。図25では平野部の等高線がよく見える。2万5千分の1地形図と対照すると,この等高線が10m間隔であることがわかる。オレンジ色は水域であり,白線は水系図である。2025年7月現在の様子であり,桂川(大堰川)左岸ではかなりの部分で圃場整備が完了しているようだ。

次のペーパーのために,この図24の盆地底の地形分類図を作成したい。等高線間隔10mでは基図として利用できないので,新たに5mメッシュDEMを使って,1m間隔の等高線を生成する必要がある。この範囲は牛松山地の麓沿いに見ると,北は松尾神社から,南は保津町の愛宕谷川の扇状地までとなる。大堰川右岸側ももちろん,分類対象となる。図25をおよそ4分割して,この拡大図が地形分類図の基図となる筈である。

17 経緯度座標系から平面直角座標系への移行について

——— 引用〜Geminiに質問,そして,回答

質問————————

国土地理院のJGD2024のEPSGナンバーが成立していないために,QGISで新たに作成したプロジェクトでは座標系を選択せず,デフォルトの経緯度座標系 EPSG: 4326 – WGS 84,でラスターとベクターのファイルを取り込んで,作業をしていた。しかしながら,面積計算には経緯度座標系は対応しないため,JGD2011のEPSG:6674に変更した。その結果,ほぼ全レイヤーの右端に,変なアイコン(赤色のメガネの上に横一)が付いた。この上にマウス先をおくと,「EPSG:4326 – WGS84は,動的CRSですが,基準時(Epoch)が設定されていません。定義が曖昧で精度が限られます」,というメッセージが出る。それで,たとえば10mメッシュDEMレイヤーのプロパティで,EPSG:6674に変更すると,10mメッシュDEMレイヤー,を選択しているにもかかわらず,DEM雲が見えなくなる。そこでこのレイヤーを削除して,あらたにインポートすると,見えるようになった。そして,QGISのファイルを保存,終了して,新たに立ち上げると,また,見えなくなった。最下行のステータスバーは,EPSG:6674と表示されている。

お尋ねしたいことは次のようです。座標系変更前にインポートして作成してきたベクターレイヤーやラスターレイヤーが,新たな座標系に対応するために,どのような処置をとれば良いのかということです。

質問終わり————————

回答————————

QGISで座標系(CRS)の不整合が起き、データが表示されなくなったり、警告が出たりして戸惑われている状況とお察しします。

結論から申し上げますと、「レイヤーのプロパティからCRSを書き換える」操作は、データが持っている座標値そのものを書き換えるわけではないため、表示位置が数千キロ単位で飛んでしまい、画面から消えたように見えてしまいます。

以下の手順で整理・修正を行うのが最も確実です。

1. なぜ「プロパティでの変更」で消えてしまうのか

QGISのレイヤープロパティにある「ソース」タブでのCRS変更は、「このデータの数値は、本当はこの座標系のものなんだ」という解釈(定義)を無理やり上書きする操作です。

- 現状: データ内の数値は「東経135度、北緯35度」という緯度経度(EPSG:4326)で記録されています。

- 誤った操作: これをプロパティでEPSG:6674(平面直角座標系)に変えると、QGISは「X=135メートル、Y=35メートル」という、日本のはるか南西の海上にある地点だと解釈してしまいます。

- 結果: 画面から消えたように見えるのは、データが想定外の場所に移動してしまったためです。

ぼくのメモ: 確かに,DEMのマージの際に,座標系を設定する必要があり,緯度経度(EPSG:4326)で,regionを設定していた。

2. 正しい対処法:座標系の「変換」と「再保存」

すでに取り込んでしまったレイヤーを正しい座標系に対応させるには、以下の手順を行ってください。

ベクターレイヤー(シェープファイル等)の場合

- レイヤーを右クリック > 「エクスポート」 > 「地物の保存…」 を選択します。

- 保存先を指定し、「CRS」の項目で「EPSG:6674 – JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS VI」を選択して保存します。

- 新しく書き出されたレイヤーを読み込み、元の(警告が出る)レイヤーは削除します。

ラスターレイヤー(DEM等)の場合

- 上部メニューの 「ラスタ」 > 「投影法」 > 「ワープ(再投影)…」 を選択します。

- 入力レイヤー: 元のDEMを選択。

- 目標CRS: 「EPSG:6674」を選択。

- 「実行」を押すと、座標計算がし直された新しいDEMが生成されます。これを保存して使用してください。

3. 「赤いメガネ」の警告とEpochについて

「EPSG:4326は動的CRSですが…」という警告は、近年のQGIS(3.20以降など)で、地殻変動を考慮する高精度な測地系(JGD2011やJGD2024など)と、世界測地系(WGS84)を混在させた際に出るようになったものです。

- JGD2011/2024: 日本の地面(地殻)と一緒に動く「準拠枠」。

- WGS84 (EPSG:4326): 地球全体を基準にするため、地殻変動により日本国内では座標が毎年数センチずつズレます。

今回のように、プロジェクト全体を EPSG:6674(JGD2011) に統一し、上記の手順でデータ自体をEPSG:6674に「変換」して保存し直せば、この警告アイコンは消えます。

おすすめの作業フロー

今後、JGD2024のデータ等も扱う場合は、以下の流れで作業されることをお勧めします。

- QGISを立ち上げたら、まず右下のステータスバーでプロジェクトのCRSを EPSG:6674 に設定する。

- データを読み込む際、もし緯度経度のデータであれば、そのまま読み込む(QGISが自動でオンザフライ投影してくれます)。

- 面積計算や解析を行う前に、必ず「エクスポート(または再投影)」機能を使って、物理的なファイルをEPSG:6674として別名保存する。

- 別名保存した「EPSG:6674」のファイルを使って解析を進める。

この手順で作成したファイルであれば、プロジェクトを再起動しても消えることはありません。

まずは、消えてしまったDEMレイヤーに対して「ラスタの投影変換(ワープ)」を試してみていただけますか?

実行してみて

およそ,Geminiのサポートは有効であった。座標系の対応がqgis内でできた。ただ,新たな座標系EPSG:6674への変換後,カラー設定がうまくゆかない場合があった。accumulationラスターはどうしてもダメで元から廃棄した。今後,必要になれば,10mメッシュDEMから新たに作成する必要がある。

延喜式内十九社と丹波国府のcsvから作成したベクタレイヤは元情報が経緯度であったことか,うまくいかなかった。そこで新たに平面直角座標系の位置情報を採用したが,取り込めなかった。その理由はcsvファイルの段階で平面直角座標に1000単位の位取りのカンマが禍した。

——— 引用〜gemini:Excelのカンマ

「今回のトラブルは、以下の連鎖で起きていました。

- Excelのカンマのせいで、QGISが座標を「数値」と認識できなかった。

- そのため「図形(ポイント)」が作れず、「新聞アイコン(ただの表)」になった。

- 図形がないので「ズーム」も「シンボロジ(色付け)」も「ラベル」も機能しなかった。

Excelでカンマを消して保存し直せば、すべて解決するはずです。

まずは、Excelで「桁区切り(,)」を外して保存し直していただけますか?」

引用〜おわり ———

位取りのカンマがcsvで保存してもそのまま維持されて,QGISが数値として認識できなかったのである。めでたく,図26ができた。なお,国土地理院ではエックス軸はnorthingであるが,QGISではeastingである。国土地理院がX軸をnorthingにこだわるのかわからない。

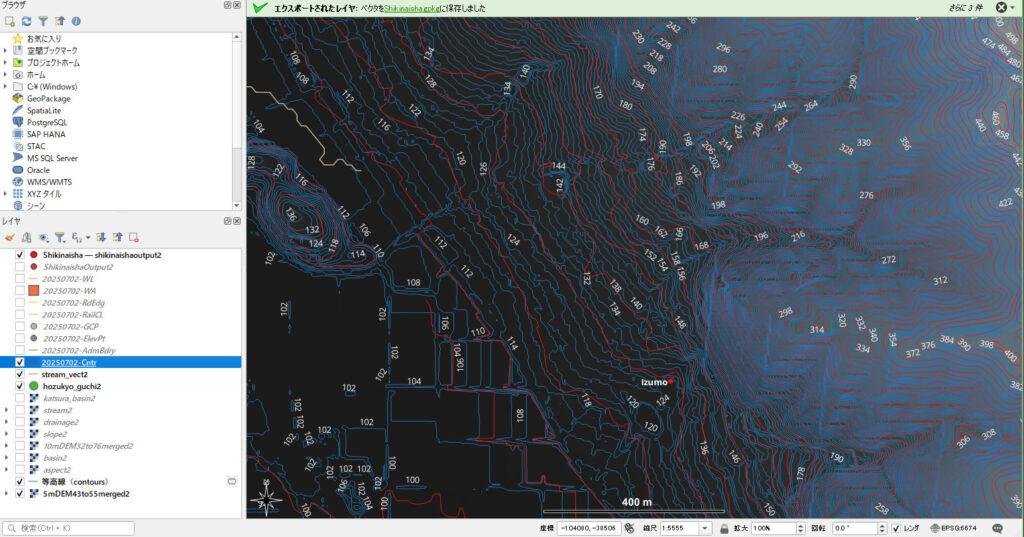

18 5mメッシュDEMから2m間隔の等高線を作成

qgisは簡単に等高線を生成する。Geminiは5mメッシュDEMからの2m間隔等高線生成について,5m間隔等高線が精度の限界で単に比例配分して等高線を並べているというが,全くそういうことはない。2m等高線を観察すると,Gemini が嘘をついていることがわかる。

——— 引用〜等高線抽出

ここからがQGISでのメイン操作です。

[実行] をクリックします。

上部メニューの [ラスタ] > [抽出] > [等高線 (Contour)] を選択します。

設定画面で以下を入力します:

入力レイヤ: 読み込んだDEMデータを選択。

等高線の間隔: 2.0 と入力(これが2m間隔になります)。

属性名: デフォルトの ELEV(標高値が入るカラム名)のままでOKです。

引用〜おわり ———

出来上がった青線の2m間隔等高線と,国土地理院の基本項目のなかの赤線の10m間隔等高線を一緒に表示してみた。かなり違う。たとえば120mを観察してほしい。DEMから生成された青線の等高線がより正しいのであろう。ただ,大雑把な地形の把握にはこの赤線の計曲線がより有効と思われる。

DEMから10m計曲線を生成することもできるが,それは2m等高線の計曲線該当部分である。

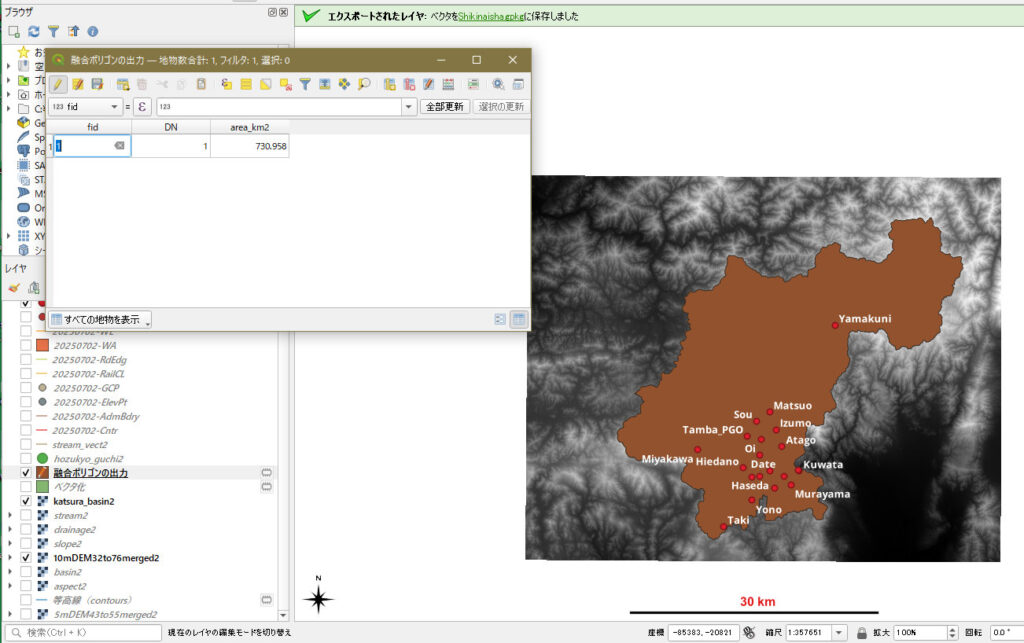

19 保津峡谷口より桂川上流域の面積

fillが必要というGeminiのアドバイスがあったが,誤り。この流域範囲を示すkatsura_basin2にはfillの必要性は全くない。

19.1 ポリゴン化(ベクタ変換)

ここからが面積算出の肝になります。

- メニューの [ラスター] > [変換] > [ポリゴン化 (Raster to Vector)] を開く。

- 入力レイヤ: 流域範囲を示すラスターを選択。

- 作成する属性の名前:

DNのままでOK。 - 実行 をクリック。

- これで「カクカクした流域の面」ができます。

19.2 面積の集計(融合)

ポリゴン化しただけだと、ピクセルの値ごとにバラバラの図形になっていることがあるため、一つにまとめます。

- メニューの [ベクタ] > [ジオプロセシング] > [融合 (Dissolve)] を開く。

- 入力レイヤ: 先ほど作成した「出力ベクトル(ポリゴン)」を選択。

- 実行 をクリック。

- これで「桂川上流域」という一つの大きな塊になります。

19.3 面積の計算

- 融合したレイヤを右クリック > [属性テーブルを開く]。

- [フィールド計算機を開く](そろばんアイコン)をクリック。

- 設定:

- 新しいフィールドを作成: チェック

- 出力フィールド名:

area_km2 - 出力フィールド型:

小数点付き数値 (real)

- 式:

$area / 1000000- ※平面直角座標系Ⅵ(メートル単位)なので、1,000,000で割ることで平方キロメートル($km^2$)になります。

この「$area$」で算出される値は、平面直角座標系の投影面に基づいた非常に正確な値。

面積は,730.958 ㎢だ。√(731)= 27.0なので,図28のスケールからみて適当な値だとおもわれる。国土交通省のサイトでは桂川の全流域面積は1,100㎢となっており,京都盆地に入ってから高野川や鴨川などの流域も追加されるので妥当なものといえよう。

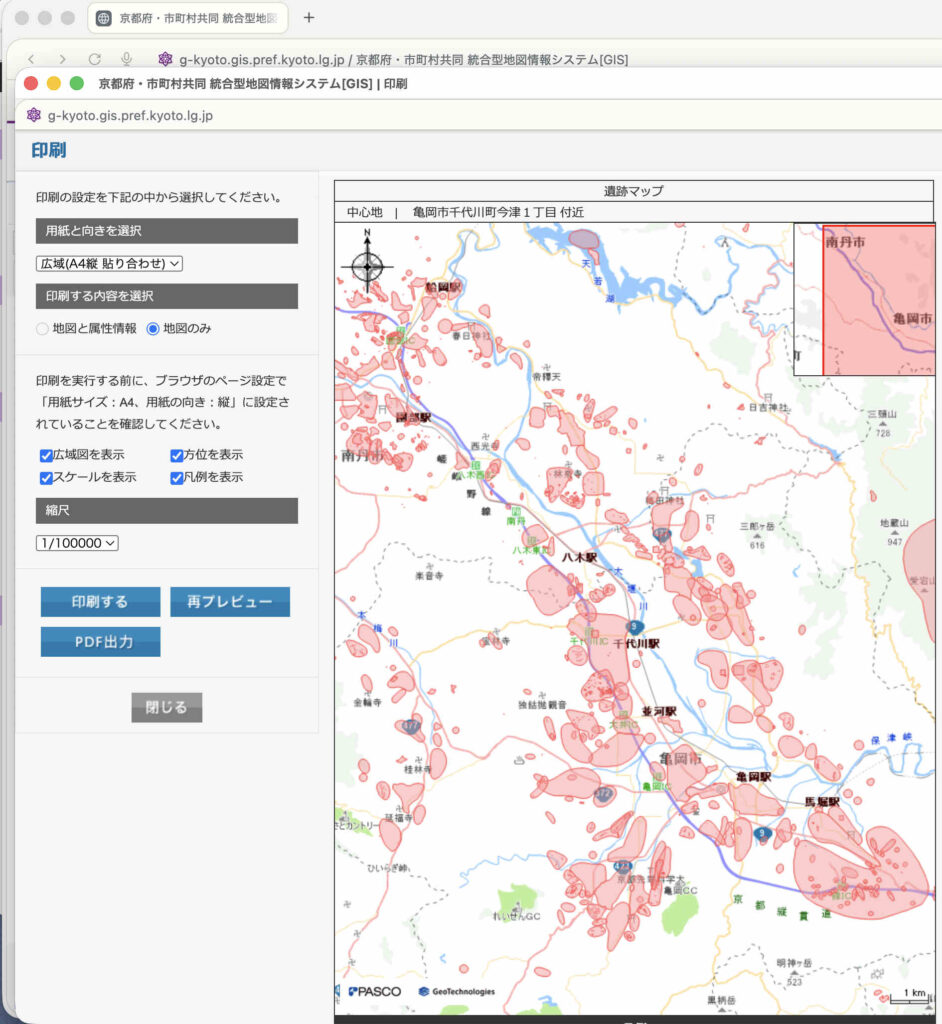

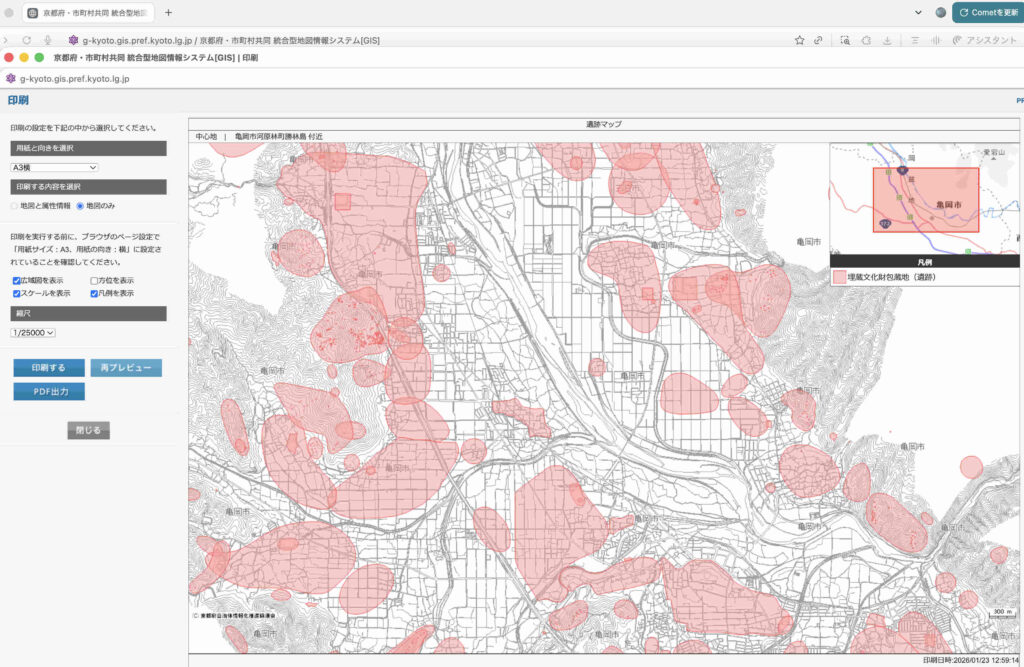

20 京都府市町村共同統合型地図情報システムの遺跡地ポリゴン

https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Porta では,ポリゴン,としたが,画像表示されているに過ぎない。まあ,ぼくにとってはどうでもいいものはシェープファイルが提供されている。このことからすると,遺跡地図は敢えて,ポリゴンを公表していないのである。遺跡マップは,文化財 > 遺跡マップ,から入ることもできる。

使い方ガイド,というヘルプがあり,「画像保存」と「貼り合わせて印刷する」というものがある。この機能を使ってみよう。

20.1 PDF出力

1 求める範囲全域が含まれるように拡大・縮小など実施。

2 上段右の「印刷」アイコンをクリック。

3 用紙と向きを選択: 広域(A4縦 貼り合わせ),印刷する内容を選択: ここでは,地図のみしか選べない。方位・スケールなどのオプションはすべてデフォルトでは選択するようになっている。

4 縮尺は,1での結果であり,触らない方が良いだろう。

5 再プレビュー(これを選択するとステップ 1よりも前に戻ってしまう),印刷,PDFのボタンがあるが,印刷するつもりはないので,PDFを選択した。デフォルトではダウンロードフォルダーに入る。2MBなのでまあベクトル化のための画像情報としては悪くない。

ステップ4の段階でのスクリーンショットを図29に。上記では図29同様,「3 用紙と向きを選択:広域(A4縦 貼り合わせ)」ではあるが,今回は遺跡情報を紙上で書き込むために,広域(A3縦 貼り合わせ)を選択すべきだ。PDFの枠組みがあり,A3で印刷したい場合はこの段階でA3にすべきである。

なお,貼り合わせ,はされなかった。おそらく,より広い範囲を選択すると,貼り合わせ,をしてくれるのだろう。ありがたいことだ。

20.2 PDFをPNG出力

PDFのままだと,Adobeの企みで自由に印刷ができない。QGISで作業するためには,PNGファイルが必要であり,画像は通常JPEGにするが,GIMPでPDFを読み込んで,PNGでエキスポートする。これをプレビューするとA3で印刷が可能になる。

以上,2026年1月23日になった。

20.3 ジオレファランスを考慮すると

ジオレファランスの必要があり,この遺跡地図の上に,道路のベクトル表示ができるのではないかと確認したが,その機能はなかった。ぼくの他のマップとの混同だろう。さて先ほど気づいたのであるが,右上に,基図の選択スライダーが用意されていた。空中写真,地形図,数値地図もあった。空中写真を選択すると,空中写真上に遺跡範囲が示されていて,ぼくがちょっと前にしたGoogle Earth Proへの投影作業は徒労でもあったと気づいた。

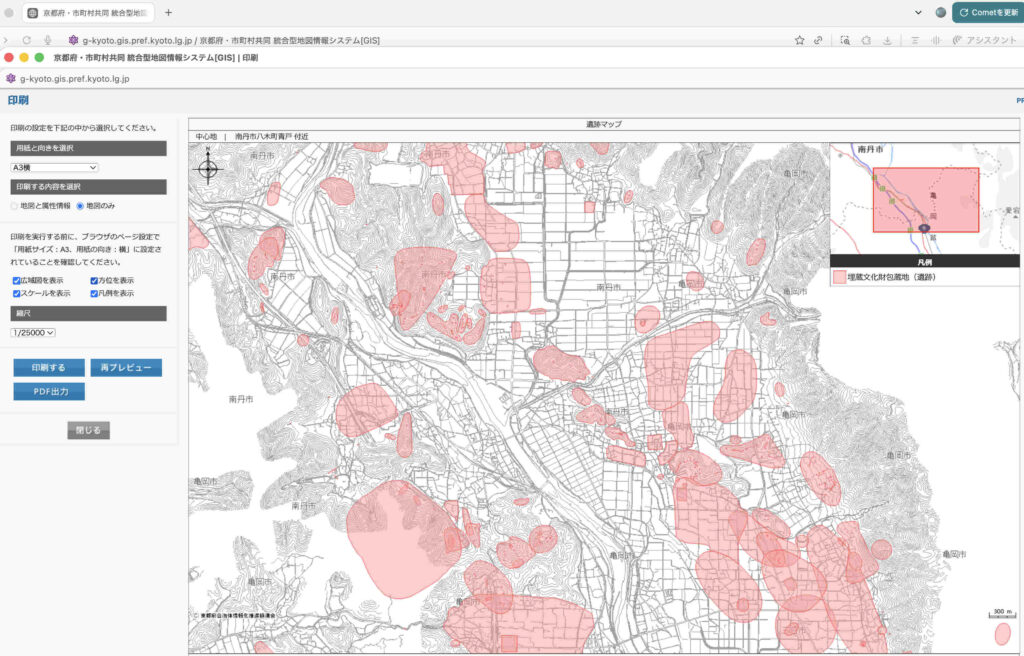

ぼくはデフォルトの「一般地図」を使っていたのだ。これではジオレファランスのための対角2点をみつけるのは難しい。ぼくが欲しい範囲は数値地図を使っても表示できる。数値地図では,1/10,000〜1/200,000表示ができて,ぼくの場合,1/100,000が適当だ。実際にA3貼り合わせにして,PDF出力して,GIMPで見ると,解像度300dpiであるが,地図画像の表示は粗野そのもので使えない。

結局,地形図表示して繋ぎ合わせるしかない。地形図表示だと,1/5,000〜1/25,000に限定され,1/100,000表示ができないので,後に繋ぎ合わせるという選択肢しかないようだ。

1/25,000を選んで,上段右の「印刷」アイコンを選択すると,印刷ウィンドウが開く。ここでこれまでの作業から独立して,縮尺や表示位置を決めることができる。表示する地図を自由にドラッグできる。表示は「再プレビュー」を選択した方がいい場合もある。

方位は左上に表示されるので,繋ぎ合わせる際にノイズとなるので,図30のように,南部側の方位表示は選択肢から外した方が良い。

図30, 31の左ペーンに見えるように,用紙はA3横にしている。横幅の表示範囲が広くなって使いやすくなる。「貼り合わせ」という機能の使い方がわからないので,このA3横が良いように感じている。

20.4 Affinityでつなぐ

南部側と北部側をつなぐのであるが,地図の周囲に結構の幅の縁取りがあり,まずは,南部側の北縁と北部側の南縁をGIMPで,繋ぎ合わせる道路などを見極めて,切り取る必要がある。結局,作業上,縁取り内の地図部分を抜き出すことになった。PDF (4.6MB) をPNG画像 (6.1MB) の形で出力した。

Affinityで基図を中型ポスターにして,両図を配置して,下位レイヤーの明瞭な点域(この場合は交差点付近)を選んでドラッグすることで視覚的に簡単に位置合わせをすることができた。AffinityでPNG画像としてPNG画像としてエキスポートした。15.9MBにもなる。これをGIMPで開いて,次の図32のように繋いだ境界にあたるところに赤線を描いている。

21 QGISで遺跡ポリゴン作成

21.1 GIMPで準備

前章で得た画像をA3出力して,遺跡のうち,縄文・弥生時代と古墳時代,だけ,選定し,遺跡番号を記した。縄文時代を含む場合だけ遺跡名も記録した。遺跡マップそのものを見ただけでわかるように何らかのマークをした方が良いだろう。

QGIS上でのジオレファランスgeoreferenceは5点ほどの対照が必要であり,QGISの道路レイヤーの表示を参照して,地形図画像の道路と対照して,画像に取り込み前にマークしておくのがいいだろう。画像が重いと操作性に問題が出るかもしれないので,できるだけ必要な矩形域だけ切り取っておくのがいいだろう。

GIMPからA3用紙に印刷して,「丹の海」の周辺の縄文,弥生,古墳時代,の遺跡を抽出した。なお,画像エキスポートは各段階ですべてPNG形式とした。

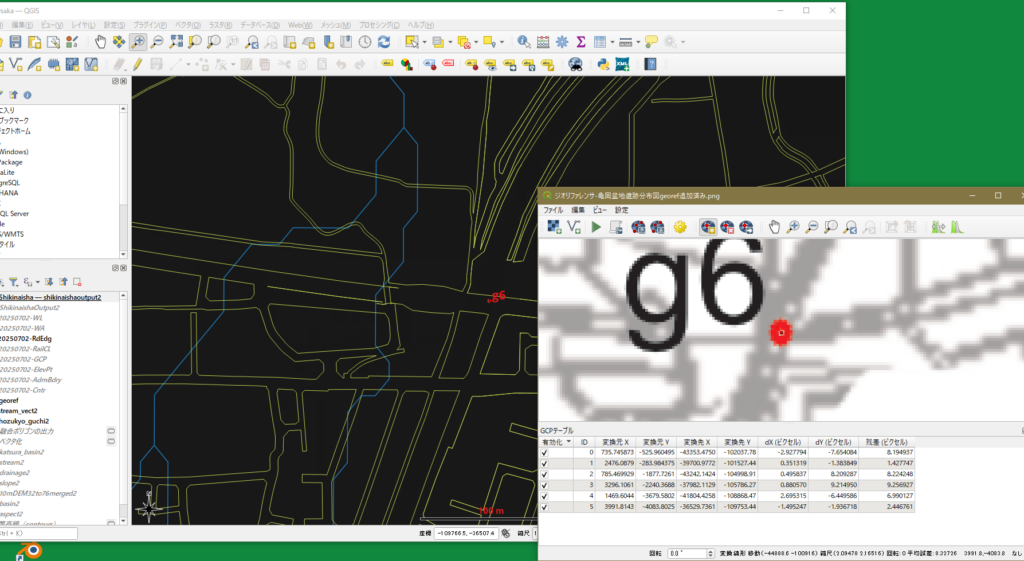

21.2 AffinityとQGISでそれぞれジオレファランス用6点を設定

GIMPからPNG画像を出力してAffinityに取り込んだ。大型EUポスター(B1)サイズが必要で,アートボードを使って範囲を縮小した。これから,QGISでRdEdgとstream vect2などを表示して,Affinity上のPNG画像と対照させて,5点を選定することになる。京都府市町村共同統合型地図情報システムの遺跡地ポリゴンは,地形図表示したのであるが,この地形図に使用されている道路はRdEdgに対応しているが,画像の方の解像度は低く,QGISでは道路端が見えても,地形図画像の方は,ガクガクのピクセルしか見えない。そのビクセルの並びで,道路を想定する形になる。

ジオレファランスのための点はまあ,5点で大丈夫だと思うが,空間にいわば満遍なく一応6点を設定してみよう。マークにはg1〜g6と名付ける。Affinity操作は簡単だが,QGISでの名称付点ベクトルの設定法を次に。

なお,まずはQGISのRdEdgはベクトルなので拡大表示できるので,こちらでジオレファランスの点を一つ一つ決めて,アフィニティでも個々にポイントしていった。そしてPNG出力した。全6点をなるべく,南北,東西に広がるように配置した。最終的な出力PNGの容量は9.6MBだった。QGISにこれを取り込んだが一瞬だった。グレー化も考えたがその必要性は全くなかった。

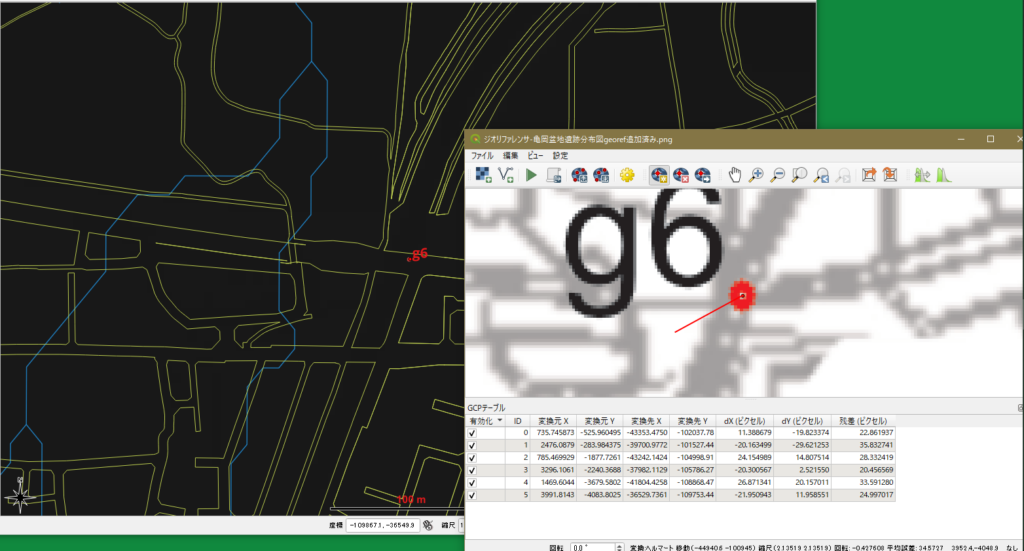

21.3 QGISでのジオレファランス

QGISで名称(属性情報)を持ったポイントデータ(点ベクトル)を追加していく手順は、まずは「空のレイヤ作成」である。その後,「データの編集・入力」がある。空のレイヤはたとえばgeorefという名前をつける。Geminiのアドバイスを適当に修正した。

1. 新規レイヤの作成

まずは、点を打つための「器(レイヤ)」を作ります。

- メニューの [レイヤ] > [レイヤ作成] > シェープファイル,を選択。

- データベース(保存先): 右の

...ボタンから保存場所とファイル名を決める。C:GIS_Data > ParentFolder > KyotoOsaka_Project > Input_Data,内に保存。亀岡盆地遺跡分布図georef追加済み.png.points,となる。「亀岡盆地遺跡分布図georef追加済み.png」はQGISに取り込んだ画像。 - ジオメトリ型: [ポイント] を選択。

- 新しいフィールド(属性):

- 名前: 「名称」や「name」と入力。

- タイプ: [テキストデータ(String)] を選択。

- [リストに追加] をクリックして、下のフィールドリストに加える。

- [OK] を押すと、レイヤパネルに新しいレイヤが表示される。

なお,このぼくはこの命名をgcpの一つ目という意味のg1としてしまった。eg. Kame_remainsなどとするのが妥当だ。

2. 地点の追加と名称入力

次に、地図上に点を打ち、名前を入力。

個々の点地物の追加の前に必ず地図キャンバスとQGISのメーンウィンドウの方で,gcpを十分に拡大表示しておく必要がある。点地物の追加,作業過程で,gcpを探したり拡大したりはできない。

- レイヤパネルで作成したレイヤを選択し、ツールバーの [編集モード切替](鉛筆アイコン) をクリック。

- [点地物を追加](3点の下に港記号?が付いたアイコン) をクリック。

- 地図キャンバス,と,QGISのメーンウィンドウについて,それぞれ追加したい場所をクリック。

- 属性入力ウィンドウがポップアップ。

id: 1, 2…と入力。した。名称: その地点の名前を入力。ここでg1〜g6を入力した。システムのidは実は0から始まるので,g0〜g5とするとスッキリするのであるが。

- [OK] を押すと点が確定。

これを繰り返してゆく。それぞれで,保存が求められる。

3. 保存と終了

- 一通り入力が終わったら、ツールバーの [編集内容を保存](フロッピーディスクのアイコン) をクリック。

- 再度 [編集モード切替](鉛筆アイコン) をクリックして編集を終了。

便利なTips:ラベルを表示する

点を打っただけでは地図上に名前が出ない。以下の設定で名前を表示できます。最初のg1を登録した段階でこれを実施する。その後は,このレイヤーでの設定が有効になる。

- レイヤを右クリックして [プロパティ] を開きます。

- 左側の [ラベル] タブを選択します。

- 一番上のプルダウンを [単一定義 (Single Labels)] 選択。

- 値 で、先ほど作成した「名称」フィールドを選択して [OK] を押します。

次の変換設定の前に,図33のように,残差 = sqrt(dX^2 + dY^2),表示されている。

4. 変換設定

単なる平行移動・回転・拡大縮小を実施。

- ツールバーの**黄色い歯車アイコン(変換設定)**をクリックします。

- 以下の項目を設定します:

- 変換タイプ: 歪みがほぼなく、単純な重ね合わせの場合: [ヘルマート]

- ターゲットCRS: プロジェクトと同じ座標系(JGD2011の平面直角座標系など)を選択。

- 出力ラスタ: 保存先とファイル名(

~_modified.tifなど)。亀岡盆地遺跡分布図georef追加済み_modified.tif - [完了後にプロジェクトに読み込む]にはチェックが入っている。GCPポイントを保存,にもチェックを入れた。

- [OK] を押します。

図34のように,変換後の残差は増えている。

5. 実行と確認

- ツールバーの [▶️再生ボタン(ジオリファレンスを開始)] をクリックします。

- 処理が完了すると、QGISのメイン画面に画像が自動で配置されます。

- RoadEdgeと画像がズレていないか確認します。

- 画像レイヤを右クリック > [プロパティ] > [透過性] で「グローバルな不透明度」を下げると、重なり具合を確認しやすくなります。

前もってGCPの位置と名称を示しているので,点ベクトルレイヤーが画像より上位にあれば,問題なく見える。

6点のズレは画像の方が点ベクトルに比べて西側にずれる傾向が多いが東側にずれる点もあり,まあ,問題ないと考える。これ以上,改善することは不可能であろう。

地形図の道路とRdEdgeのベクトルを比較すると,東西のずれは道幅ほどで,南北のずれは最大道幅の2倍ほどだ。

22 QGISでポリゴン作成

遺跡を3つのグループに分けて色分けする場合、**「レイヤを3つに分ける」よりも、「1つのレイヤの中で『種別』という属性を持たせて、設定で色を分ける」**のがGISとしての標準的でスマートな方法。

以下の手順で進めてみてください。

22.0 ポリゴンレイヤ作成

無事に画像が配置されたら、いよいよ遺跡のポリゴン作成(デジタイズ)。

- [レイヤ] > [レイヤ作成] > [新規 GeoPackage レイヤ] でポリゴンレイヤを作成。geopackageにすると点ベクトルやポリゴンなどを一括して収納できる。

データベースではたとえばQGIS_Outputフォルダに,Iseki_GeoPackage.gpkgファイルなどを作成する。次にテーブル名は自動でIseki_GeoPackageなどと入力されている。ジオメトリはマルチポリゴンにする。座標系は自動で使用中のものが指定されている。新規属性には,名前 period,型 abc テキスト(string)まま,長さ eg.20 を入力して,右下の「属性リストに追加」ボタンを押すと,下方の属性リストに,いわば3列のタイトルが表示されている。

20.1 編集モードを「オン」にする

QGISでは、間違えてデータを消さないように、普段は「閲覧モード」になっています。

- 画面左側のレイヤパネルで、今作ったレイヤを1回クリックして選択します。

- 画面上部のツールバーにある**鉛筆の形をしたアイコン「編集モード切替」**をクリックします。

- これで、そのレイヤが「書き込み可能」な状態になります。

20.2 ポリゴンを描画する

- 鉛筆アイコンの数個右側にある、「ポリゴン地物を追加」アイコン(緑色の多角形のような形)をクリックします。

- 地図上の遺跡の輪郭を、マウスで左クリックしながら順番に囲んでいきます。

- クリックするたびに点がつながっていきます。

- 一周囲い終わったら、最後にその場所で右クリックを1回押します。

20.3 属性(時代)を入力する

右クリックすると、小さなウィンドウ(属性入力画面)がパッと開きます。

- 「period」(または先ほど作った名前)の横にある空欄に、

jomonやyayoiと手入力します。 - [OK] を押します。これで、一つ目の遺跡ポリゴンが確定しました。

20.4 繰り返しと保存

- 次の遺跡も同じように「左クリックで囲む」→「右クリック」→「時代を入力」を繰り返します。

- 作業が一段落したら、ツールバーの**フロッピーディスクの形をしたアイコン「レイヤ編集内容の保存」**をクリックします。

- ※これを忘れると、QGISを閉じたときに作業内容が消えてしまうので注意してください。

- 最後に鉛筆アイコンをもう一度押して、編集モードを終了します

まさに多角形を作成することになる。対象の遺跡範囲を無理せずにトレースできるように拡大する。遺跡範囲が重なっている場所は放置してまずは数カ所トレースして,次の色分けを実施する。透明度を高めて重なりを見やすくできる。ポインターは○内に+があるもので,他のモードになってもそのポインター表示がそのままになるので,メニューの対応アイコンをクリックした方が良いだろう。

20.5 種別ごとに色を塗り分ける

遺跡のポリゴンがいくつか描けたら、いよいよそれらを「jomon = 緑」「yayoi =紫」のように自動で色分けする設定へ。QGISでは、描いた図形そのものに色を塗るのではなく、**「『時代』という項目に入っている文字を見て、色を出し分ける」**という命令を出す。

- プロパティを開く

- 左側のレイヤパネルにある遺跡レイヤを右クリックし、一番下の [プロパティ] を開きます。

- 「シンボロジー」タブを選択

- 左側のメニューから、筆のアイコンの [シンボロジー] をクリックします。

- 表示形式を切り替える

- 一番上のプルダウンが、最初は「単一シンボル (Single Symbol)」になっています。これを [カテゴリ値による定義 (Categorized)] に変更します。

- 分類の基準(値)を決める

- そのすぐ下の「値 (Value)」というプルダウンで、あなたが作成した 「period」(または

jidai,type)という項目を選択します。

- そのすぐ下の「値 (Value)」というプルダウンで、あなたが作成した 「period」(または

- 分類を実行する

- ウィンドウ左下にある [分類 (Classify)] ボタンをクリックします。

- すると、中央のリストにあなたが入力した「縄文」「弥生」「古墳」という文字が自動で読み込まれ、それぞれに色が割り当てられます。

- 色を微調整する(お好みで)

- 出てきた色の四角(パッチ)をダブルクリックすれば、好きな色に変更できます。

- 適用する

- 右下の [OK] を押すと、地図上の遺跡が入力した「period」ごとに色分けされます。

極めてスムーズに使用できてありがたい。とにかく,操作が軽い。

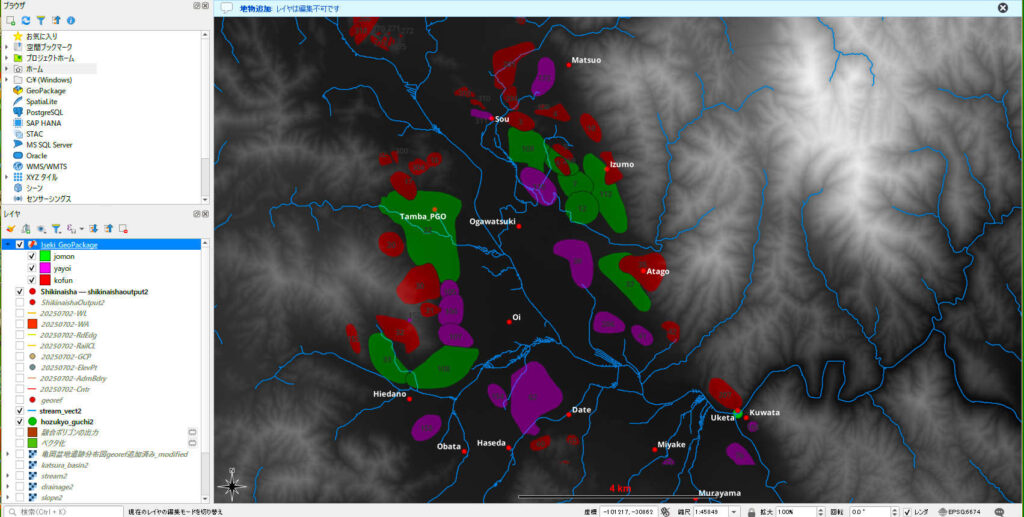

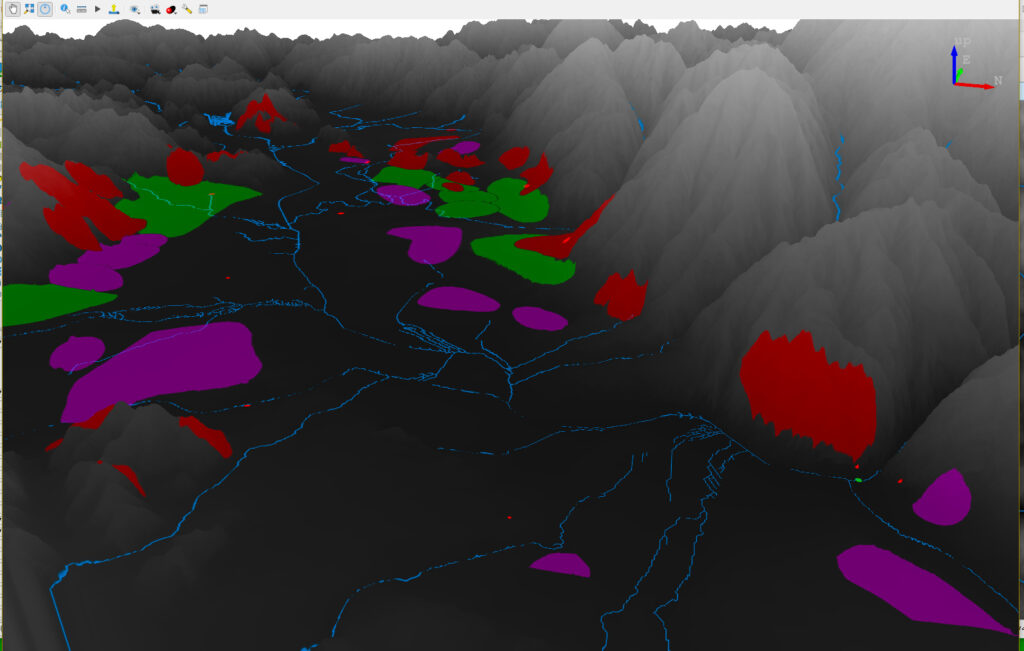

20.6 時代別遺跡図ができた

ポリゴンの作成操作などは省略する。クリッククリックで多角形しかできないが,極めて軽快で修正も容易であり,アフィニティよりも簡易だ。アフィニティで作成したベクトルをQGISに取り込むという発想ではあったが,全くその必要性がないことがわかった。

ポリゴン作成時に,縄文,弥生,古墳,の順に作成した。重なりを感覚的に理解しやすくするためである。遺跡番号も示している。

3表示もした。古墳が山地斜面を中心に分布していることも興味深い。大堰川左岸右岸の分布は断層の活動結果が反映されている。これはペーパーで。

以上,2026年1月26日。

23 既存活断層分布図

AIに質問したが全部嘘だった。活断層のシェープファイルは公開されていないので,遺跡分布同様,画像を取り込んでポリゴンを作成する必要がある。ぼく自身が活断層を求めたいと思うが既存を無視するわけにはいかない。

23.1 国土地理院

国土地理院 都市圏活断層図の断層ベクトルは現在,存在しない。

断層の分布図を作成する上で有効だ。地形分類などをどう評価しているのか,参考になる。不適切と考えているがこの分布図との比較でわかりやすくなる。

ネット上では,地理院地図(電子国土WEB)での表示が可能。

紙地図も販売されてきた。1995年。

これを二分割でスクリーンショット撮った。Affinityでつないで,GCPを最低6点設置したい。2万5千分の1地形図「京都西北部」に該当する範囲である。QGISの方は問題ないが地形図の方のGCP位置決めが難しい。

日本の古本屋:書名:1:25000 都市圏活断層図Ⅶ 近畿圏北部地区(1京都西北部 2京都東北部 3広根 4京都西南部 5京都東南部)

価格:¥1,000,送料300円。

この地形図を見ながら考えたいと思う。道路などは丸められているために難しい。

23.2 産総研

産業技術総合研究所(産総研)

活断層データベース

断層活動については,このサイトの情報が使える。

起震断層・活動セグメント検索

https://gbank.gsj.jp/activefault/search

見えるけど,シェープファイルの提供はない。

亀岡活動セグメント

活動セグメントの概要とパラメータ代表値

https://gbank.gsj.jp/activefault/segment_param?SearchTYPE=&fval_type1=175-04&segment_id=175-04&topic_list=2&search_mode=2

一般走向 N 30°W

一般傾斜 60 ° E

長さ 28 km

断層型 左横ずれ

変位の向き(隆起側) E

平均変位速度 0.4 m/千年

L1面(約20kaと推定)の上下変位量(京都府,2004)から求めた値の範囲中央を,断層面の傾斜を60度としてネット値に換算した値を採用.

単位変位量 3.3 m

活動セグメント長から粟田(1999)の経験式により算出した値を採用.

平均活動間隔 7.3 千年

具体的な数値を示すデータは得られていない.平均変位速度と単位変位量より計算した値を採用。

以上

24 モザイク出力

図27の表示サイズの印刷を次から次と実行したい。Geminiに聞いてみた。

Geminiの表示をそのまま,次にコピペしてみた。Perplexityだと見出しがこのH2の章と同階層になるが,GeminiではH3以下の見出しになった。驚きだ。

広大なエリアに対して2m間隔という高密度な等高線を扱う場合、画面上では真っ黒に潰れてしまいますよね。ご質問の「図面集の作成」と「高解像度出力」は、QGISの非常に得意とする分野です。

スクリーンショットではなく、以下の**「レイアウト機能」**を使うのが正解です。

1. 表示画面を高解像度の画像(JPEG等)で出力する方法

スクリーンショットを使わず、指定した解像度(DPI)で書き出す手順です。

- [プロジェクト] > [インポートとエクスポート] > [地図を画像にエクスポート] を選択します。

- 設定画面で 「解像度 (DPI)」 を変更します。標準の96から 300〜600 程度に上げると、拡大しても等高線がくっきり見える画像になります。

- 「描画領域」を「キャンバスの領域」にすれば、今見えている範囲がそのまま高解像度化されます。

2. 図面集(20枚の連続図面)を自動で作る方法

1枚ずつ手作業で書き出すのは大変ですので、**「アトラス(Atlas)」**という自動製本機能を使います。

ステップA:分割用の「枠」を作る

まず、どの範囲を20枚に分けるかを決める「インデックスレイヤ(網図)」を作成します。

- [プロセシングツールボックス] で「グリッド」と検索し、[グリッドを作成] を実行。

- グリッドの型を「長方形(ポリゴン)」にし、全域をカバーするように20個程度の枠(例:4列×5行など)を作成します。

ステップB:レイアウト(印刷用画面)の設定

- [プロジェクト] > [新規プリントレイアウト] で名前を付けて開きます。

- [アイテムを追加] > [地図を追加] で、白い紙の上に地図を表示させます。

- 右側のパネルで [アトラス] タブを開き、「アトラスを作成」 にチェックを入れます。

- 「被覆レイヤ」 に、先ほど作った「グリッド(枠)」を選択します。

ステップC:自動出力

- 地図アイテムを選択した状態で、「アイテムプロパティ」の 「アトラスによる制御」 にチェックを入れます。

- これで、20枚の枠に合わせて地図が自動で切り替わるようになります。

- 上部メニューの [アトラスを画像としてエクスポート] を押せば、20枚連続でJPEGやPDFが出力されます。

3. モザイク画像(巨大な1枚の画像)として出力する場合

分割せず、全域を超高解像度の1枚の画像(巨大なモザイク)にしたい場合は、前述の「地図を画像にエクスポート」で、解像度を極端に高く設定して保存します。

- 注意: 画像サイズがあまりに大きい(数万ピクセルなど)と、パソコンのメモリ不足でエラーになることがあります。その場合は、上記のアトラス機能を使ってPDFで出力するのが最も安全で、印刷にも適しています。

まとめ:どちらの方法が良い?

- 1枚の巨大なデジタルデータが欲しい: 「地図を画像にエクスポート」でDPIを上げる。

- 印刷してパラパラめくる資料を作りたい: 「アトラス機能」で20枚の図面集にする。

この「アトラス機能」を使えば、各図面に「図番」や「縮尺」「方位記号」などを自動で入れることも可能です。

まずは「グリッドの作成」から試してみますか?それとも、1枚の高解像度出力での限界値などを確認したいでしょうか。

以上,2026年1月14日。途中。