アップルLiDAR測量Part 3 キンドル版作成記録 records of kindle publishing Apple’s LiDAR measurements Part 3

Contents

はじめに

macでもKindle版投稿が可能になったようだ。これまでKindle版作成にはmacのMicrosoft Wordでは完結できず,最後はウィンドウズマシーンのMicrosoft Word 2016 for Windowsを利用してきた。

mac版Microsoft Wordの対応状況をPerplexityで確認すると,「Microsoft Word for Mac は、バージョン 16.72(Build 23040200)以降で「Kindle に送信(Send to Kindle)」機能に正式対応しています,とあった。ぼくのマックのMicrosoft Wordは,バージョン16.98 (Build 25060824)であり,全く問題がないことが判明したのである。

アップルLiDAR測量Parts 1&2 キンドル版作成記録 では涙ぐましいほどの試行錯誤をしているが,もうその必要性はないようだ。簡潔な手法を探求?して,ここで示したいと思う。

この春(2025年3月),「フィールド科学のためのアップルLiDAR測量 Part 3: ROIを平面直角座標系に載せる」が発行された。ここに示したリンクからダウンロードできる。これは出版の制限から画像はすべて白黒になっている。また,ケアレスミスが生じている。正しくは「Region of Interest」なのに,ボケボケで,「District of Interest」 にしてしまっているのである。正しくは「Region of Interest」なのに,ボケボケで,「District of Interest」 にしてしまっているのである。

——— ケアレスミス〜

X.1 DOI(ROI)を含むルート設定,で,本文中のDOIはすべて,ROIに修正する必要がある。図50のタイトル中のDOIもROIである。X.4 ROIの二次的基準点を求める,で,第2段落中のDOIをROIに。

ケアレスミス〜おわり ———

この号でこの報告は完了である。「フィールド科学のためのアップルLiDAR測量」で検索いただくと,アマゾンのサイトの Parts 1とPart 2がヒットします。

以下,Kindle版発行までの,いまの流れをここに示したいと思います。

1. mac版Microsoft Wordで投稿原稿をKindle版に

前述のように,論文投稿原稿は手元にある。投稿論文にはそれなりの書式にこだわり(投稿規定など)があり,そのままではKindle版にならない。Part 3では,Kindle版に向けてのこだわりが反映している。Parts 1 & 2では図表を本文中に配置していたのだが,Kindle版に向けて,図表を最後に配置した。まあ,投稿者にとってこの形が楽なので,この形を選択するだろうが,ぼくはKindle版に対応するように,図表の書式やタイトル(キャプション)もMicrosoft Wordの書式に合わせていた。

アップルLiDAR測量Parts 1&2 キンドル版作成記録 での作業内容をそのまま再掲せず,引用するかたちにしたいと思う。手順を次に。

a. 論文タイトルと著者名

Kindle版では,「論文タイトルと著者名」は前付けに属するのでい,セクション区切り(次のページから開始)を介して残す。

出版社への「図挿入位置」メモなどは,全部検索して手作業で削除する必要がある。

b. ヘッダー,フッター,ページ番号の削除

リボンの挿入タブで,まずはヘッター,フッターを削除する。ページ番号の削除については,経験的に言って,単純ではない。ページ番号の奇数の方をアクティブにして,「ページ番号の削除」,次に残りの偶数の方をアクティブにして,「ページ番号の削除」である。

c. 見出しの取り扱い

文学論集のために工夫して書式を考え,Microsoft Wordのホームタブに各種書式を設定している。Windows版Microsoft Wordには,キンドル用に用意した書式が残っているが,mac版Microsoft Wordにはない。mac版でも文学論集用の書式をキンドル用に替える必要があると少し前まで考えていた。

どうもその必要性がないのではないか。kindle direct publishingのeBook Manuscript Formatting Guide を覗いてみた。日本語版としては,電子書籍の原稿の書式設定ガイド が比較的英語版に近い。章タイトルを中央に配置するぐらいのことである。リフロー型のKindle本では読者の設定が優先されるのでフォントは気にすることはない。ただ,ボールド(ゴシック体)は生きるので,節名などに適用したい。ホームタブで,スタイルウィンドウを選択して,スタイルガイド表示にチェックを入れて,本文の書式をチェックする必要性はある。

d. 地の文の書式

見出し以外の本文のKindle版の書式があったはずだ。ぼくのサイトから探すのが面倒でPerplexityさんに聞いたのが次。ぼくは以前作成した,スタイル「標準,キンドル新」を使用している。

Kindle版電子書籍の「地の文」書式設定(Microsoft Word)

地の文(本文テキスト)は、読者端末上でリフロー可能な特性を前提に、Wordの「標準」スタイルを以下のように設定することが必須です。

| 書式項目 | 推奨設定 | 理由・詳細 |

|---|---|---|

| フォント種類・サイズ | 任意(例:游ゴシック/MS 明朝 10~12pt) | リフロー型のため端末側フォントに置き換えられる[1]。 |

| 段落先頭インデント | 「段落」→「最初の行」→「字下げ」→「1 字」 | タブではなく段落設定による字下げのみを用いる。 |

| 行間 | 単一行間隔(1 行) | 端末による行間調整に干渉させないため。 |

| 段落前後の間隔 | 前後とも「0 行」 | 不要な余白が自動的に追加されるのを防ぐ。 |

| 文字揃え | 左揃え | 日本語横書き本文は左揃えが基本。 |

| スタイル適用方法 | 「ホーム」→「標準」スタイル右クリック→「変更」→「書式」→「段落」 | 一度設定すれば全本文に自動適用され、書式一貫性を担保[2]。 |

| 強制改行(Shift+Enter) | 使用しない | リフロー時に意図せぬ改行が残るため。 |

| 手動改ページ | 章冒頭時のみ「挿入」→「ページ区切り」 | 各章開始の安定したページ送りを実現。 |

| ページ番号/ヘッダー・フッター | 設定しない | リフロー型電子書籍には不要で反映されない。 |

設定手順

- Word上部メニューの[ホーム]タブ → [スタイル]ペインで「標準」を右クリック → [変更]を選択。

- ダイアログ最下部の[書式]→[段落]をクリック。

- 「インデントと行間隔」欄で以下を指定し[OK]:

- 最初の行: 字下げ/1 字

- 行間: 1 行

- 段落前後: 0 行

- フォントやフォントサイズを適宜設定し、[OK]で保存。

これにより、KDPにアップロードした際の地の文書式が要件を満たしつつ、読者端末での最適な可読性を確保できます。

「論集地の文」の代わりに,手作業で「標準,キンドル新」にすべて替える必要がある。

e. 前付け・後付けを追加

前付けの作成手順

1. 基本的な前付構成

電子書籍の前付には以下の項目を含めることが推奨されている。

- タイトルページ(必須)

- 献辞ページ(任意)

- 著作権ページ(推奨)

- 目次(推奨):だそうだ。これには驚いた。

- まえがき(任意):

追記 2025年7月24日: 報告であれば本文に書けばよいと考えていたが,すでに発行済みのParts 1&2を見ていて,違和感が生じた。表紙の次にすぐにリンク付き目次が現れる。ぼくが過去購入してきた英語のKindle版はこのようになっている。それに倣った形であるが,キンドルでは前付けに,「まえがき(任意)」があって,ぼくのこれまでの考えを改めることにした。

Kindle版発行の際には,販売のためのいわば宣伝情報を書き込むので,購入者は,この宣伝情報を読んですぐに読み始める筈と考えてしまう。しかし,著者であるぼくでさえ,数ヶ月またはそれ以上経ってのちに開くと,Kindle版の表紙の次に目次が来るのに,違和感を覚えてしまうのである。

Kindle本の表紙と目次の前に,本の簡単な紹介文は必須である。本文の一部から抜き出せば良いのである。さて,このPart 3の例を次に。

<内容紹介>

このPart 3は,すでに発行済みのParts 1&2に続くもので,最終編にあたる。

————————————————

発行済みPart 1: 3D周辺環境計測のメカニズム the mechanism of 3D ambient surrounding measurements. 内容:I 2020年アップルLiDARデバイスの理解。

発行済みPart 2: 3Dターゲットの外形と体積の正確性 the accuracy of physiognomies and volumes of 3D targets.

内容:Ⅱ 身近な直方体のLiDAR測量,Ⅲ 直方体の体積をCloudCompareで求める,Ⅳ 3Dの点群またはメッシュのためのCloudCompare分割ツール,Ⅴ 元伊勢大饗石のLiDAR測量。

————————————————

このPart 3は前2報があって報告書として初めて成立したものである。調査フィールドのROI(関心領域)でLiDAR測量を実施し,その結果を世界測地系平面直角座標系上に載せる過程を示している。測地系の知識がない方もこの測量が実施できる。

英語サブタイトル: the placement of a ROI on a plane rectangular coordinate system.

章図表番号: Parts 1 & 2から継続し,章はⅥから,図は37から,表は5から始める。ただし,本編だけで理解は成立する。

すでに発行済みのParts 1 & 2もこの観点で追加修正する必要がある。

2. 前付けの作成手順

セクション区切り(次のページから開始)を目次と本文の間に挿入

一般的な方法ではないかもしれないが,この手順が適当だと思う。Microsoft Wordでは,アウトラインプロセッサー機能を使って,本文を作成してゆく。あとで見出しを階層づけるというのはありえない。目次作成も早い段階で実行しており,更新は繰り返し実施する。

タイトルページの作成

- 本のタイトルを入力し、「ホーム」タブ → スタイル → 「表題」を適用

- 「表題」スタイルを右クリック → 「変更」で中央揃えに設定

- 著者名を追加(タイトルの下に配置)

- 「ページ区切り」でページを分割

著作権ページの作成

- 新しいページに以下の内容を記載:

Copyright © [発行年] [著者名]

All rights reserved.

ISBN-13: [ISBN番号](KDP で取得した場合)

[その他の法的表示]- 著作権記号「©」は「Ctrl + Alt + C」で挿入可能

献辞ページの作成

- 新しいページを作成

- 献辞の内容を記載(例:「愛する家族に捧げる」)

- 中央揃えで配置することが一般的

後付けの作成手順

1. 基本的な後付構成

電子書籍の後付には以下の項目を含めることが推奨される:

- あとがき(任意):報告であれば本文にかけばよい。

- 著者プロフィール(推奨)

- 奥付(推奨)

- 参考文献(必要に応じて):報告であれば本文と連動する。

2. 後付けの作成手順

あとがきの作成

- 本文最後に「挿入」→「ページ区切り」を挿入

- 「あとがき」というタイトルを入力し、「見出し 1」スタイルを適用

- 執筆の経緯や感謝の言葉を記載

- 著者の SNS や関連サイトへのリンクを含めることも可能[2]

奥付けの作成(不要)

- 新しいページを作成

- 以下の情報を記載[4]:

[書籍タイトル]

発行年月日:[発行日]

著者:[著者名]

発行者:[発行者名]

© [発行年] [著者名]

All rights reserved.- 奥付は画像として作成することで、レイアウトを固定化できます

ここでは,奥付けとして,つぎのようにしている。

Apple’s LiDAR surveying for field sciences Part 3: the placement of a ROI on a plane rectangular coordinate system. by Koba, Motoharu.

著者:関西大学名誉教授(自然地理学) 木庭元晴

運営ウェブサイト: https://motochan.info/wp/, https://motochan.site/wp/

Word での実装上の注意点

セクション区切りの使用

前付け、本文、後付けの各セクション間には,「セクション区切り(次のページから開始)」を挿入する必要があり,これは結構,やっかいなものである。セクション区切りは,リボンの表示パネルで下書きを選んで実行するのがやりやすく,明示されるので,重宝する。

前付け

図1のように,本文の「目次」と「はじめに」の間に,前付けのセクション区切り(次のページから新しいセクション)を配置した。

目次はこの段階でも最終的とは言えない可能性があり,更新の際に,セクション区切りが消える可能性があり,この形にしておくと,その可能性はなくなる。目次は本文作成時に作成している。なお,目次のページ数の非表示はまだ実行していない。

後付け

文末脚注は目次以上に本文とのつながりが深いので,セクション区切りは難しい。図2では,セクション区切りが成功したところである。

まずは,カーソルを脚注直後の本文領域(脚注ペインではなく、本文の最後の段落マーク)の直後にカーソルを置く。

0. Microsoft Wordの環境設定の表示タブに入って,編集記号の表示で,文書全体の隠し文字と段落記号を選択しておく。

1. 「表示」タブで「印刷レイアウト」が選ばれていることを確認。

2. 脚注最終行より後ろにカーソルがセットされていることを確認。

3.「表示」タブで,「下書き」に切り替え。

4.「レイアウト」→「区切り」→「セクション区切り:次のページから開始」を選択。

最終確認事項

完成した原稿は以下の点を確認してください:

- 各セクションが適切にページ区切りされている

- 目次のリンクが正しく機能している

- ページ番号が適切に設定されている

- 著作権表示が適切に記載されている

これらの手順に従うことで、KDP の要件を満たした電子書籍の前付・後付を Microsoft Word で作成できます。

f. 目次の更新とページの非表示

目次の更新

すでに目次を作成している場合,本文の文頭には目次が作成されている。目次領域を選んでいると,このTOPには,「目次」のタブが見える。これを開いて,全部を更新する必要がある。

目次は前掲のように,前付けに配置されるべきものであり,セクション区切りはぼくの場合は,目次と本文の間にセットする。目次を更新すると,セクション区切りが消える場合は,新ためて,「セクション区切り(次のページから開始)」を,目次と本文の間に作成する必要がある。

なお,目次の更新(作成)の後に,本文で新たにアウトラインを設定しても,目次の更新をしないとキンドルでは反映されない。これは重要である。

目次のページ数の非表示

1.目次の本文をクリックして選択する。

2.メニューから「挿入」→「索引と目次」を選ぶ。

3.表示されたダイアログの「目次」タブを開く。

4.「ページ番号を表示」のチェックを外す。「ハイパーリンクを使用しページ番号の代わりにリンクを付ける」はオンのままにする。

5.OKをクリックして目次を更新。

g. 改ページの挿入

この原稿には,図37〜53,表5〜12,数式1がある。この章も第1章内に配置されるべきものではあるが,作業量の点から分けた。章の直前に,改ページ,図,表,式のタイトルの直前に改ページ,それぞれの図表式の前に改ページを挿入した。

h. 本文の図・表・数式「参照」にリンク

図・表・数式のリンク先は,見出しにしているので,参照リンク先として簡単に設定できるはずでなのではあるが,次に示す手順が必要である。

Microsoft Wordの検索機能を使って図・表・数式の位置を知ることができる。文中の図・表・数式の引用について,近接する場所では既出の図・表・数式との関係が簡単に理解できるような工夫が必要だろう。

図・表・数式はすべて画像であり,それを配置するには,見出しを作成して,その下位の地の文に画像を配置するのがよい。画像自体にはMicrosoft Wordでキャプションを入力しているが,見出しをブックマークにして,本文中の図・表・数式にリンクを設定することになる。

1.ジャンプ先としたい見出しの文字列全体を選択.

2.リボンの「挿入」タブ→「リンク」グループ→「ブックマーク」をクリックして,ブックマークを,Fig_37, Tab_05, Form_01などとして,「名前」と「場所」のラジオボタンのうち,「場所」を選択して,「追加」をクリックする。

3.次に,Microsoft Word原稿または抜き刷りの本文に現れている図37〜,表5〜,数式1を,個々に検索して,それぞれについて,「挿入」タブ→「リンク」グループ→「リンク」を選択して,対応するブックマークFig_37, Tab_05, Form_01のリストから選択する。リンク設定された図・表・数式の番号は,青く下線が施される。

以上で完了であるが,ケアレスミスの可能性があるので,本文の図・表・数式をすべてクリックして,リンクにミスがないか確認してもよいが,図・表・数式に跳ぶと,戻ることができず,かなりの時間を要してしまう。

Kindle版では図・表・数式から容易に本文に戻ることができるので,Kindle版にしてからのチェックとしよう。

以上,2025年7月13日。

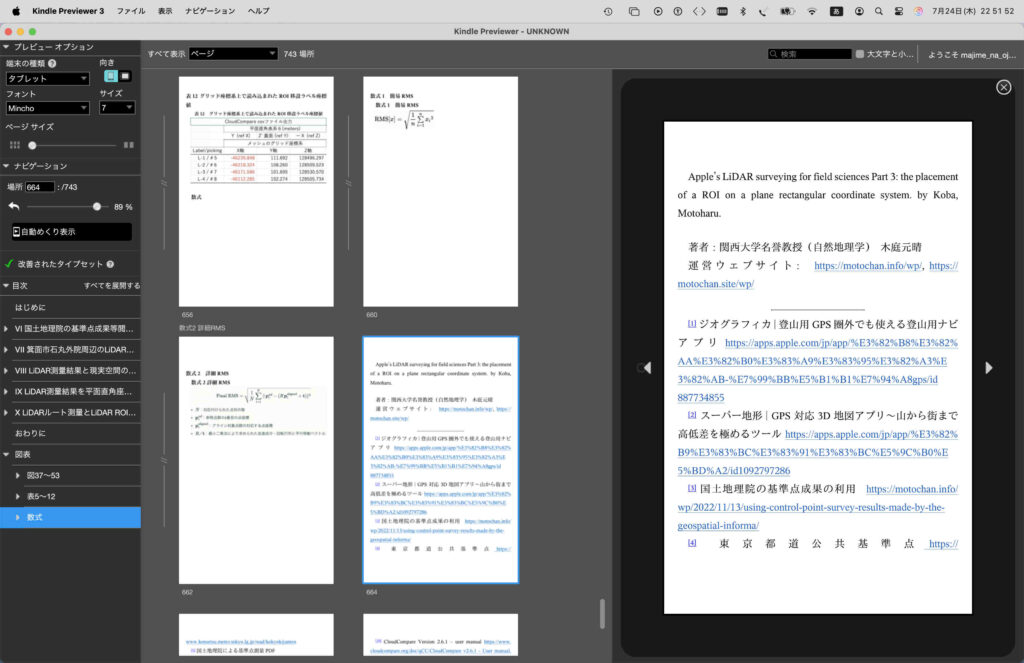

i. Kindle Previewer 3 for mac

これまではWindowsで実行してきた。macには対応しないと考えてきたが,ぼくのmacにもインストールしていた。ver. 3.87.0だが,今日,キンドルからダウンロードしたら,ver. 3.96.0になっていた。このアプリの説明書は相変わらず,2012.10.24日付になっている。

アップルLiDAR測量Parts 1&2 キンドル版作成記録 がぼくの認識の最新版である。

macでの作業はウィンドウズに比べるとかなりリラックスしてできる。慣れているためであろうが。

リンクを確認してゆくのであるが結構ボーリング。ミスはなかった。文章を読んでいて気になる表現があったり素っ気なかったりするので,結構Microsoft Wordで修正してしまう。プレビューに読み込んだ最初のファイル名は,iPhoneLIDAR_Part3_250714forKindle1.docxであるが,ついついこれに書き込んでゆくので,古いのが残らない。本来,-2, -3などとすべきである。

文末脚注13の13という数字が大きいのでMicrosoft Wordで確認したら書式がX^2に何故か,なっていなかった。本文で文末脚注番号をクリックするとその脚注に跳び,その脚注番号をクリックすると本文に戻る。これはMicrosoft Wordの機能と一致している。前述のように,図表などのリンクはまずは図表にブックマークを設定するが,本文の図表番号をクリックしてその図表に跳んでも,戻ることはできないので,KindlePreviewer3の左ペーンの目次を使って本文に戻るのであるが,Kindle本では,跳ぶ前の本文や図表が当該ページの左または右下に見えているので,図表などのリンクを利用するのにストレスはない。この機能はKindlePreviewer3にはない。

一応の確認ののち,エキスポート > 本(.kpf),として,.kpfファイルを出力することになる。これで完成ではなく,Kindle本出版の際にアマゾンから発行されるISBN番号などの追加修正がある。

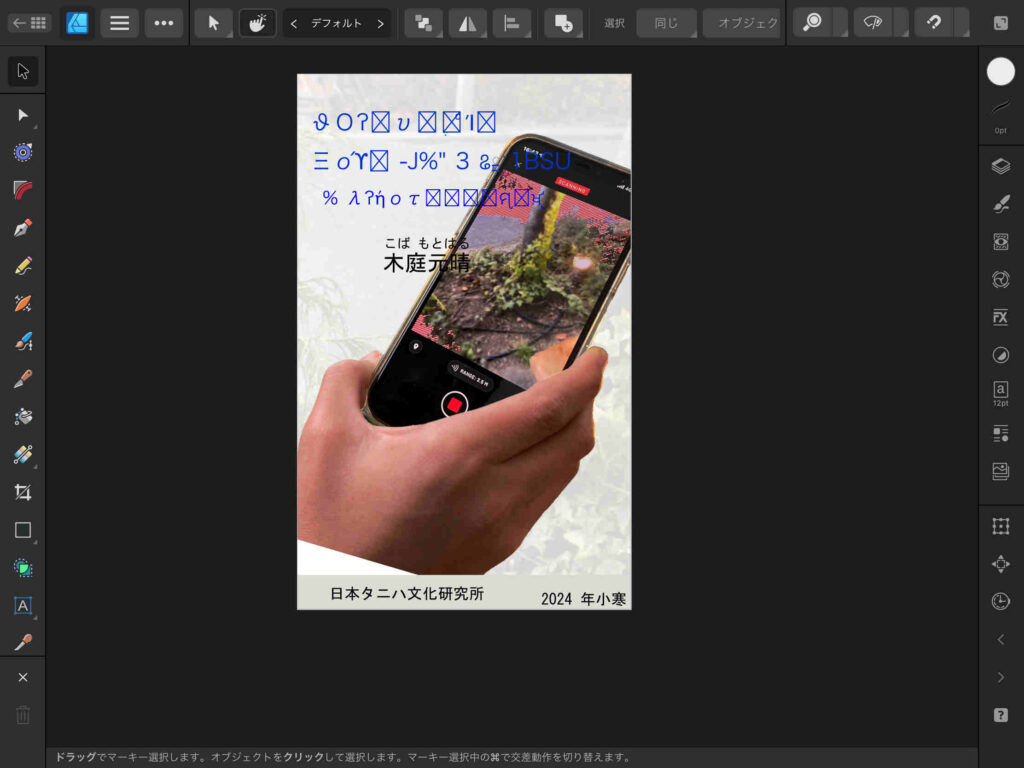

j. 表紙

少し前までAdobe製品は使用できたが,拒否されたので,全製品から離脱した。Adobe Photoshopに対しては,GNU-GIMPで問題がない。問題はAdobe Illustratorであるが,Affinity Designer 2 for iPadを使い始めた。廉価で買取アプリなのでかなりのお得用感がある。3本セットで購入した。

このPart 3は,Parts 1&2とシリーズなので,同じデザインを使うことになる。昨晩,勘違いして,Affinity Photo 2 on iPadで作業を進めた。macのフォントにiPadが一部対応せず,書名は完全に文字化けしていて,Arial Rounded MT Boldを使った。寝る前にAdobe Illustratorに対しては,Affinity Designer 2を使うべきなのを思い出した。これから,Affinity Designer 2を使って表紙を作成する。Parts 1&2関係ファイルはmacのデスクトップに置いており,Adobe Illustratorファイルもある。Adobe IllustratorをPDF対応にして保存(デフォルト)しておれば,読み込めることになっている。ブルーツゥースでmacからiPad Proにコピーできる。ただ,すでにPart2のAdobe IllustratorファイルをiPad Proに取り込んでいるので,iPad ProでAffinity Designer 2に移動した。

ファイルを開くのではなく,インポートする。そして開くのであるが,その直前の画面表示を図3に示す。元ファイルでは,二つのフォントが使用されていたようである。

不足フォントとして,HiraKakuStd,MS,置換ファミリとしてHelvetica, Menlo,置換スタイルとして,ライト,レギュラー。

macのフォントをiPadにコピー には,iPadにmacのフォントをコピーするなどの対策について記した。しかし,徒労に終わった。

Parts 1&2で使用したタイトルのフォントはどうもヒラギノ角ゴシックである。これはmacのシステム固有のものでiPadにコピーはできても,実際には使えないようだ。図3の通りである。タイトルに続く著者名や最下部の出版所と出版年は文字化けしていない。MSフォントに対応しているのであろう。

と思っていたが,フォントがiPad Proにインストールされていても,文字化けに対応するものとしないものがあるようだ。ヒラギノ角ゴシック(Hiragino Sans)は対応しないものの一つである。文字化けそのものに変わって入力しなおせば,ヒラギノ角ゴシック(Hiragino Sans)も使える。図3では文字化けのままAffinity Designer 2で開いたところであり,図4はアマゾンのKindle版の表紙である。

Part3の表紙ができた。図5で,上段の左から2番目のAffinity Designer 2ブルー主体ののアイコンをクリックして,右上に現れた「矢印」のある「書き出し」アイコンを表示すると,右のような画像設定パネルが表示され,< JPEG(最高画質)>にして,この下段のx3を選ぶ。そして,「矢印」のある「書き出し」アイコンを開いて,「書き出し」を選択すると,画像を出力することができる。図6はPart 3の表紙にあたる。元の出力画像は300dpi, 3.54MBである。これでPart 3の表紙の準備はできた。

改めて,ワード原稿の修正をしたいと思っている。

以上,2025年7月23日。

2. キンドルにアップロード

a. 忘れてる

さて,以上で,Part 3のkpfファイルと表紙画像jpgは用意できた。kpfはキンドルパッケージフォーマットである。日本語には対応しないとされているが,これまでのべたように,Kindle Preview 3を使って,Microsoft Wordファイルをインポートし出来上がりを閲覧し問題がなければ,kpfをエキスポートすることができる。

さて,再び,「アップルライダー測量 Parts 1&2」のページの5. Kindle Direct Publishingのサイトでを参照することになる。

https://kdp.amazon.co.jp/ja_JPからログインする。久しぶりにログインして,AIへの対処のための質問があった。AIではないという意思表示の✔️欄である。

これまでに示してきたように,Microsoft Wordで原稿を作成し,Kindle Previewer 3で閲覧し,エキスポートして,それを上記キンドル本の出版サイトで,インポートして閲覧した。mac上のKindle Previewer 3と,キンドルサイトでのPreviewは一致しないことが判明。

その幾つかを次に示したいと思う。なお,Apple’s LiDAR surveyingの,アポストロフィーは,キンドルのKindle本出版手続きでは,受け入れないので,Apples LiDAR surveyingに変更している。Kindle本内では問題ない。

b. 特殊文字が化ける

✅は,macOSやiOSでは「Apple Color Emoji」に該当し,絵文字の一つのようである。これはKindle本では受け入れられないようだ。Kindle Previewer 3で閲覧では問題ないが,キンドルサイトでのPreviewでは◻︎になってしまう。

ではどうするか。この種の記号はすべて,キンドルでは文字化けするようなので,結局,記号ではなく,説明的な「チェックマーク」とする。それで,図49のキャプションは,「図49 チェックマークをタップしたあとのRMS表示とLiDARルートの平面直角座標系コンソール表示」とした。図はアウトライン(第3階層)なので,変更したあとは,目次も更新する必要がある。

今後,他にも見つけ出す可能性はある。

c. 後付けと文末脚注の関係

図7はMicrosoft Wordの文末を表示している。これより早いページで文末脚注の表示が終わっている。そういう形で,「セクション区切り」を施した筈である。ところが図8のように,図,表,数式の並びの次に,何故か後付けが配置されている。「セクション区切り」を設定しなおしてみた。

Microsoft Wordで繰り返し確認した。改めて実行したがだめ。

Perplexityさんの回答

これはWordおよびKindleの仕様に起因しますが、一定の工夫で対処可能です。

- Wordで「文末脚注(Endnotes)」を「文書の最後(End of Document)」に設定すると、それ以降にテキストを配置できなくなる仕様です。

- そのため、後付け(謝辞・索引・奥付等)を脚注より後ろにしたい場合、Word標準の設定ではうまくいきません。

解決策:「セクション区切り」と「文末脚注の配置先」を活用

ステップ1:文末脚注を「セクション末」に設定する

Wordで「参考資料」タブ→脚注の設定画面(右下の小さな四角アイコン)を開く

「脚注と文末脚注」のダイアログで

→「文末脚注」を「文書の末尾」から「セクションの末尾」に変更。とあるが,すでにぼくは実施していた。

ステップ2:「後付け」より前の位置でセクション区切りを挿入

後付けの直前に「セクション区切り(次のページから)」を挿入(レイアウト>区切り>セクション区切り)。とあるが,これも実施していた。

ステップ3:「文末脚注の抑制」設定を各セクションで調整

各セクションの「文末脚注を抑制」を設定し、後付け直前でのみ文末脚注がまとまって現れるように調整します。

ステップ4:「後付け」テキストは新セクション内に記述

セクション区切り直後の新ページから、後付け内容(謝辞や索引など)を書きます。,とにかくダメ。

結局,諦めた。本文,図表数式と文末脚注の間に後付けが配置されている。本文を読む読者としては問題にはならないとおもわれる。

3. アップロードとその後

第1回目 アップロード July 26, 2025

とにかく,Microsoft Word原稿とKindle Previewer 3の間を行き来して一応の完成を見た。日が変わってJuly 26, 2025,0:13AMにアップロードした。Part 3に倣って,他のParts 1 & 2の前付け(後付け),を追加したいし。宣伝文も修正したい。

以上,2025年7月26日。

日が変わってアップロードし,午前11:35には公開された。感謝。

ASIN : B0FJZJ3SNF

第2回目 アップロード Aug. 14, 2025

はじめに,へ次のように追記した。

キンドル版を発行(Jul. 25, 2025)して,当日自らダウンロードしてiPhoneで読み始めてすぐに問題点をみつけた。それは公共基準点を利用できない場合のメモであったが,あまりにおざなりで,読者がしらけるのではないかと,その項を削除した。そして,20日間ほどかかって,あらたに末尾に「続考:測量基準点が利用できないフィールド現場でROIを地球座標系に載せる」を作成した。

アップロードしよう。修正すれば必ず,索引を更新しないといけない。図56の図が大きくて,改ページまでが一つのページに入らないので,図を多少小さくした。Kindle Previewer 3では図がもっている解像度が再現されないので注意が必要だ。確か,Kindle本ではMicrosoft Wordで見る程度の解像度が実現されていたと思う。

https://kdp.amazon.co.jp/ja_JPからログインした。

22:51, Aug. 14, 2025: iPhoneLIDAR_Part3_250814forKindle7.kpf をアップロードした。

図63の画像解像度を確認のこと。ダメの場合,図の再作成が必要。

図56の図が一つのページに表示されることを確認のこと。

0:36に,「お客様の本『フィールド科学のためのアップルLiDAR測量』が Kindle ストアで購入可能になり、KDP セレクトに登録されました。 本を再出版した場合は、タイムラインに基づいて変更内容が公開されます。」というメールが届いていた。2時間弱だ。

第3回目 アマゾンにメール Aug. 18, 2025

他の仕事で放置していたが,本日,https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/contact-us にアクセスした。販売中Kindle本の出版元によるKPFファイル更新の手続き の「1 アマゾンサポートに電話+KDPにメールサポート依頼」に示した手法でメールした。

————————————————

ASIN / ISBN: (入力した)

お問い合わせ内容 (本の詳細情報、原稿、表紙など): 出版済みのものを更新し,(0:36, Aug. 15, 2025) には,Kindleからメールで「Kindle ストアで販売が開始されました」という返事が届いています。ただ,当方iPhoneなどのデバイスから削除しても,新規のKindle本がダウンロードできません。対処願います。すでに他の方が購入していてその方も更新できるようにお願いします。

問題またはお問い合わせ内容の詳細:

本の詳細情報の更新をご希望の場合は、現在のテキストと変更後の内容をお知らせください。

下記のような形では大量ですので提示できません。大きな変更は,添付ファイルをみていただくとわかります。

「続考:測量基準点が利用できないフィールド現場でROIを地球座標系に載せる」という章を,追加しました。その理由は更新前の原稿では,粗っぽく論じていましたので,反省して,20日ほどかけて追加しました。そのお陰でこのKindle本のテーマをより深めることができました。

現在のテキスト:

変更後のテキスト:

表紙と原稿も変更しましたか (該当する場合)? (はい/いいえ) 原稿だけです。

反応あり ————————————————

20:36, 2025年8月18日。

ありがとうございました。お客様のメッセージを受信致しました。24~48時間以内に回答させていただきます。

————————————————

Kindleから了解の連絡

9:40, 2025年8月19日,次のような返信あり。

————————————————

Kindleダイレクト・パブリッシングにお問い合わせいただき、ありがとうございます。

『フィールド科学のためのアップルLiDAR測量』(ASIN: ぼくが省略しています)の変更点を審査した結果、今回の変更は、品質上の修正であると判断されました。

この修正に関する通知を Amazon から送信することはありませんが、本の購入者は「コンテンツと端末の管理」ページ (www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/manage) でコンテンツを更新できます。この本をご自身でも所有している場合は、同ページから修正版をダウンロードできます。

Kindle Unlimited から電子書籍をダウンロードした読者は、その本をコンテンツ修正前に返却していない限り、修正版コンテンツを受け取ることができます。

————————————————

上のリンクに入ると,本タイトルの左下に「更新なんとか」とあり,これをタップすると,無事更新できた。iPhone, iPad, macいずれも。

第4回目 更なるミスの修正

折角,更新できたのに,寝ながら眺めていたら,またミス(表17)が見つかった。以前から気になっていたこと(「続考」)も併せてMicrosoft Wordで修正し,https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP からログインし,「⋯」メニューから,「電子書籍の詳細情報編集」を選んで,kpfファイルをアップロードし,履歴を追加した。

————————————————

表17 国土地理院オルソ画像のためのメッシュ種別

列「標高取得」で,誤「地形図投稿線」に替わって正「地形図等高線」に修正。

章「続考」の「8.b RMSを使って基準点を決定する」中で,「3区画の3D スキャンデータは,CloudCompareで繋いで一つにまとめることになる。その簡単な例は,木庭のウェブサイトの『裸岩露頭のiPhone 12 Proを使った点群撮影』に示している。」としていたが,「裸岩露頭のiPhone 12 Proを使った点群撮影」に代わって,より直接的な「二つの3Dスキャンマップを繋ぐ」https://motochan.info/wp/2022/02/19/merging-two-clouds-using-align-command-on-cloudcompare/,に変更した。

————————————————

追記: 2025年8月23日。登録2時間後の16:21,キンドルから更新完了のメールが届いた。

4. Parts 1 & 2の修正