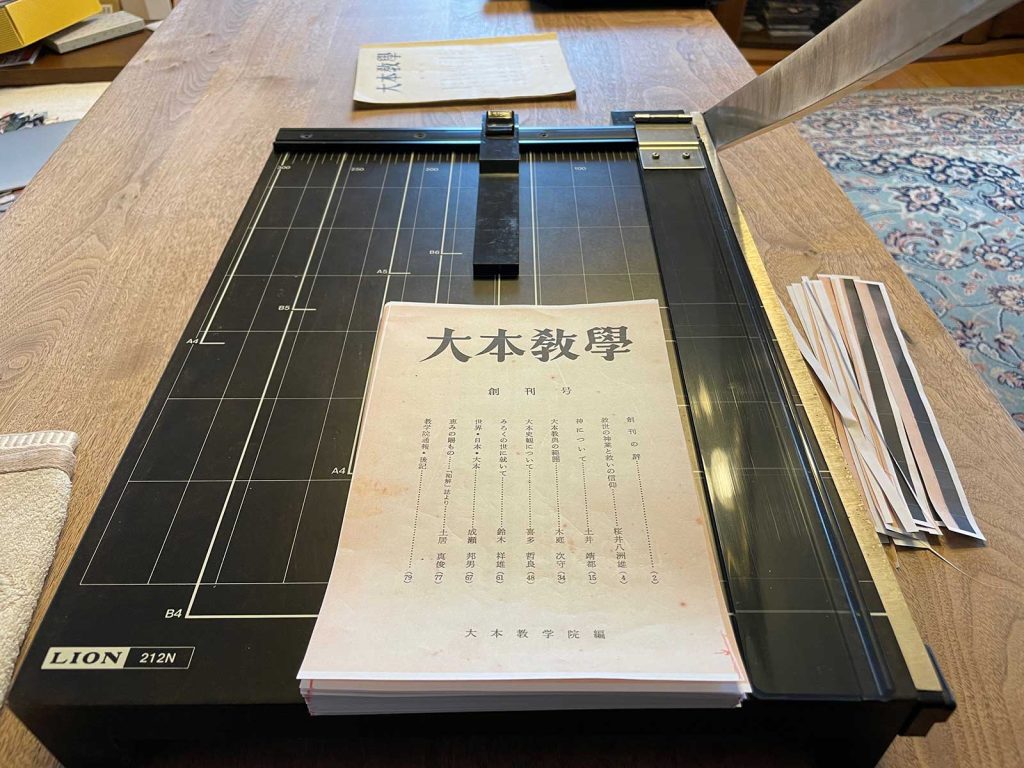

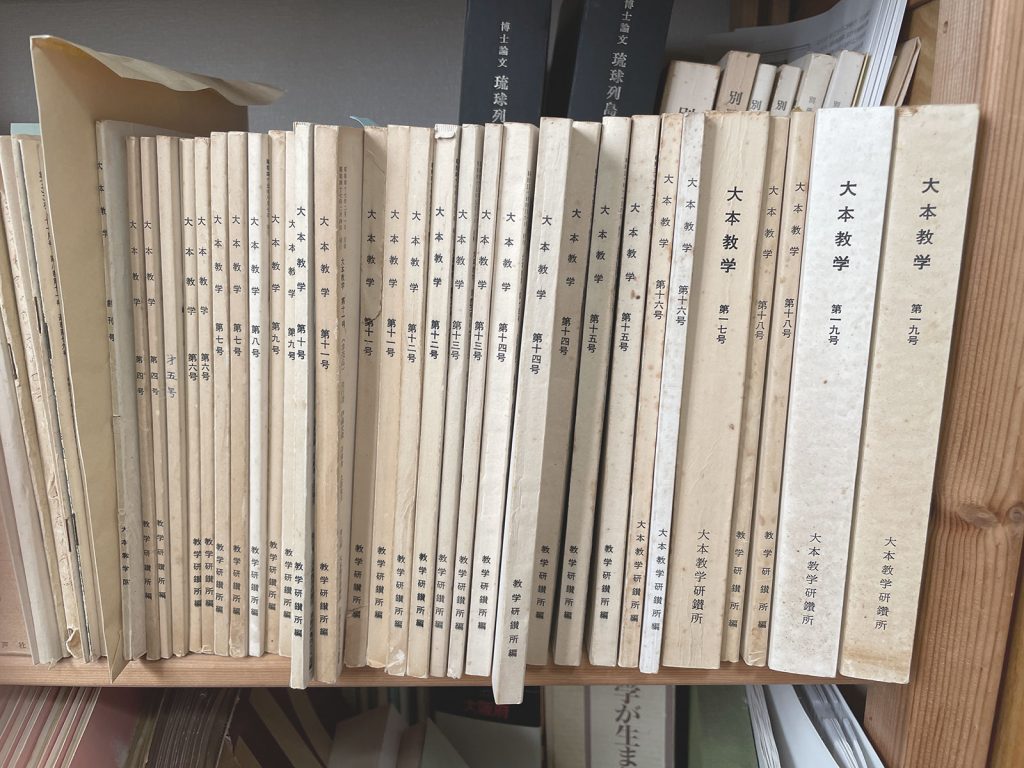

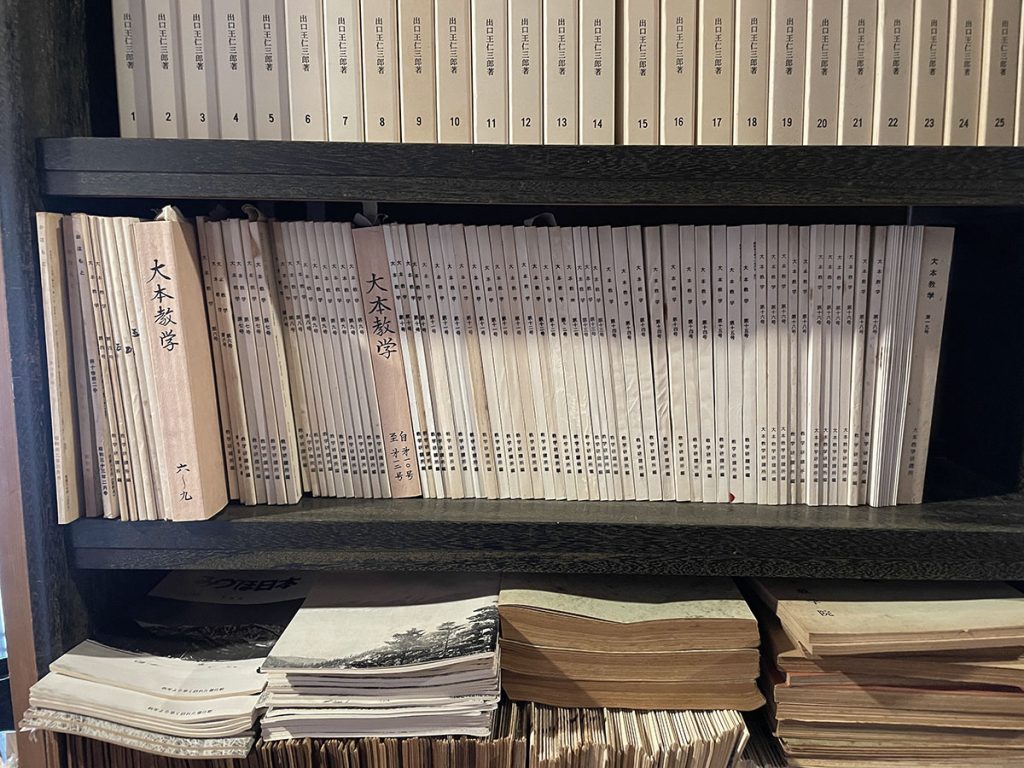

学術雑誌『大本教學』コンテンツ contents of the academic journal ‘Ōmoto Kyōgaku’

はじめに

現在作成中の報告で,以前,『大本教學』のアーカイブズを利用しようとネット検索したが,ヒットしなかった。『大本教學』は三代教主一派の心無い人々,とくに,「四代教主」三諸聖子の夫三諸齋によって廃刊されたのであるが,それにしても,ヒットしないのが解せない。廃刊行為はなんとも教団にとって自殺行為であるが,執筆の人材が枯渇しつつあるのではとは思う。

それで,本日,国立国会図書館デジタルライブラリーで,大本教學,を検索したのであるが,大学図書館などの目録などでは一部見られるが,雑誌そのものはヒットしない。宗教法人発行のジャーナルを国会図書館が意図的に収集しないということはありえないのだが,国立国会図書館に教団おほもと(大本)から申請しなかったり,国会図書館からの送付要望に対応していなかったのかもしれない。ただ,木庭次守がそれを怠るというのは信じ難いことではある。

ぼくが今,問題としているのは,『大本教學』が歴史から消えてゆく危惧である。一般の人々の『大本教學』へのアクセスはかなり難しいと思われる。教団おほもとの発行物は基本的に非売品である。スキャナーでデジタル化をして,貴重な資料や木庭次守などの報告はテキスト化をしたいと思っている。

情報が揃ったら,国立国会図書館に資料送付の連絡をしようと思う。

1. ドキュメントスキャナー

手持ちのA3対応プリンターで問題ないのであるが,以前使用していたドキュメントスキャナーの使い勝手が良かった(給紙ロールが溶けてしまい廃棄した)ので,一応,調べてみた。

一つ目,DS-571W ![]()

![]()

| オープンプライス | エプソンダイレクトショップ 販売価格(税込) 48,400円 |

|---|

アマゾンで,41,700円。

二つ目,リコー PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1400 (最新/高速毎分40枚/両面読取/ADF/ワンボタン操作/USB接続/シンプル/書類/レシート/名刺/写真) Wi-FiよりもUSB接続の方がいいだろうな。

アマゾン36,964円(税込) ぼくが持っていたスキャナーはScanSnapという名だった。リコーかあ。給紙ロールの弱点は改善されたのだろうか。と,調べてみると,ユーザーの全員が体験している。改善されていない。メーカーの策謀なんだろうなあ。

ScanSnapって富士通だと思っていたけど,何でリコー?って,調べてみたら,2022年にリコーにイコウしたらしい。何と業務用スキャナーの世界シェアが50%だって?

価格コム EC JOYで,35,590円。PFU ピーエフユー FI-IX1400A ドキュメントスキャナー ScanSnap 両面読み取り可 A4/はがき/名刺/レシート 600 dpi USB接続

まあ,これを買うことになるだろうねえ。

三つ目,ScanSnap iX1600 FI-IX1600A [ホワイト] がスタンダードみたいだねえ。 43,299円かあ。

ScanSnap iX1600 FI-IX1600A-P 2年保証モデル [ホワイト] 43,641円かあ。2022年3月発売。もう三年たったから,新製品がでるんではないかあ。

口コミ: その後も折を見て活用していますが、追加で気づいた点として2点記します。

① 前機種ix500の場合、一度で読み取れない分厚い書類の場合、紙が少なくなってきた時に、スキャンしながら手で少しずつ紙を追加するか、複数回に分けて読み込んだPDFを、後でツールで合体させるなどで対応し、手間がかかっていました。

本機種は、先ずトレイに入るだけ紙を入れて読み取らせ、終わった時に「追加での読み込み」が選択でき、複数回の読み込みで一つのPDFファイルに統合されるので、とても重宝しています。

② 普段はA4やB5などの用紙の読み込みが多いですが、たまにレシートや名刺など小さな紙を扱うこともあります。その際、付属の名刺・レシートガイドを取り付けると、小さな紙もスムースに読み込むことができ、またそのままA4などの紙も扱えるので、最近はガイドをつけっぱなしにして使っています。

また、今後何か追加があれば、この場でレポートさせて頂きます!

以上,2025年1月31日。

一連のScansnapは富士通,リコーいずれも,旧機種の切り捨てを容赦なくする企業で,全く信用していない。EUの環境基準に合わせているが,単に売るためだけで,社会貢献的発想は欠如している。ただ,Scansnapはいいので,発売後三年を経過しているので,新たな機種が発売されたら,購入したいと思う。

2. 書物をまとめてスキャンするには

2.1 考えた

工具として,木材に糊付けなどをするために,一時的に2枚の板で挟み込むツールがあるはずだ。それを使って,本を挟んでディスクグラインダーで製本糊部を切り取るという発想を今,している。アマゾンで検索したが,ガイド付きのクランプはない。価格も考えて,次がベストだな。高儀(Takagi) GISUKE Cクランプ 50mm グレー たとえば,50mmは290円。

このクランプを3個,購入すれば,カッティングの際に移動して使うことが可能だろう。

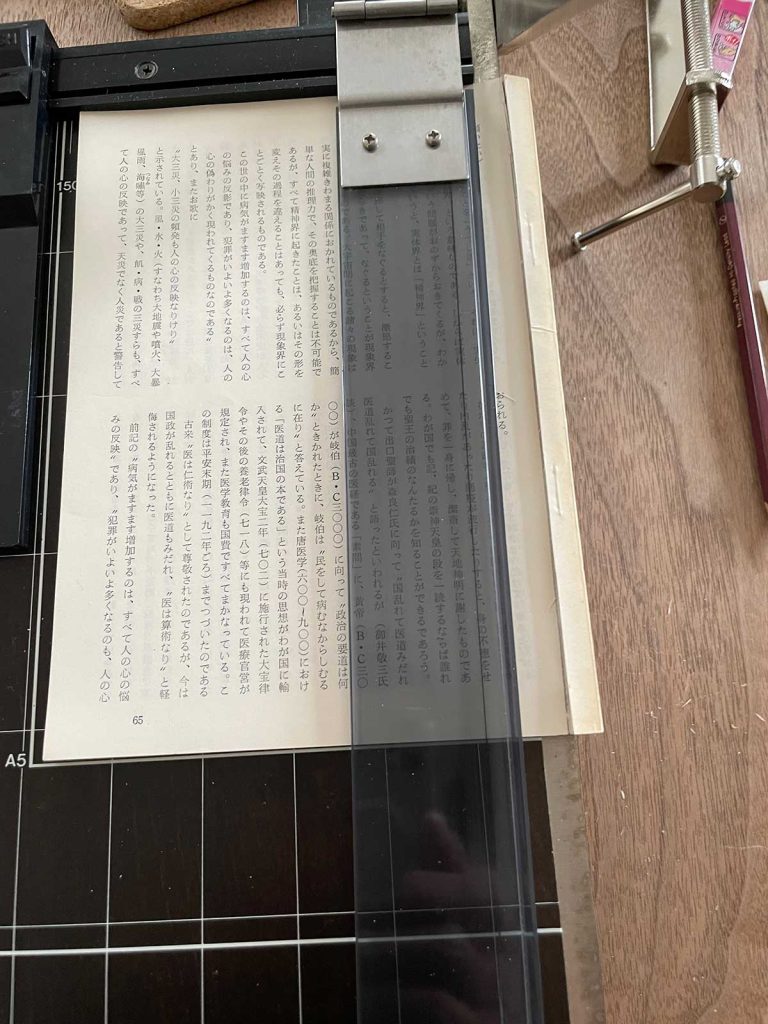

ディスクグラインダーを使うのはおおごとなので,裁断機はどうかと,プリンターなどの後ろに置いていた埃まみれの裁断機を取り出した。ネットでは中古で廉価だと2000円ほどで売っていたようだ。かなり高かったように思うが1回使ったかどうか。

この裁断機ではクランプは使えないし,使う必要性もない。これを使うことにしよう。

プラス 裁断機 自炊 A4 かんたん替刃交換 PK-513LN 26-309 40,773 税込円,というのがあるが,これは厚さ15mmまで。ちょっと不足だなあ。手押しは安全でいいのだが。

上掲の裁断機でも,本そのものを直接,裁断できない。

クランプ3本利用で,ステンレスの細い板を買って,ディスクグラインダーで切り落とすのが一番いいかもなあ。 そう考えて,5 本の電子化(自炊)で裁断機として使えるか Feb. 2, 2025 のように,新たなディスクの購入を考えたが心変わりした。

オルファ(OLFA) 円形刃カッター ロータリーカッター45 234B 870円税込。さきほどコーナンプロで見たが,税込1408円。

これは中型だが大型になると歯がかなり高くなる。

さて,クランプとステンレス角巻をコーナンで購入してきた。かなりちっちゃくてコンパクトなものを購入(税抜382×2円)してきたが,手元の大本教學No. 19(3cm厚)をステンレス角巻を使うとすると挟めない。このあと,返却に戻らないといけない。

またしてもアマゾンでみて,近与(KONYO) SUN UP 工作台用クランプ 大 CSー15 シルバー 金具 cクランプ 369円税込で2個,が気に入った。材質が鉄というのがやばいかもしれない。

このサイズだといま手元にある書籍は3cm厚なので,ステンテス角巻2本使っても,問題がない。

| 材質 | 鉄 |

| ブランド | 近与(KONYO) |

| 商品寸法 (長さx幅x高さ) | 5.5 x 13.4 x 2.1 cm |

| 色 | シルバー |

| スタイル | ツール,サンアップ |

| 商品の重量 | 0.22 キログラム |

2.2 本を裁断しないで電子化

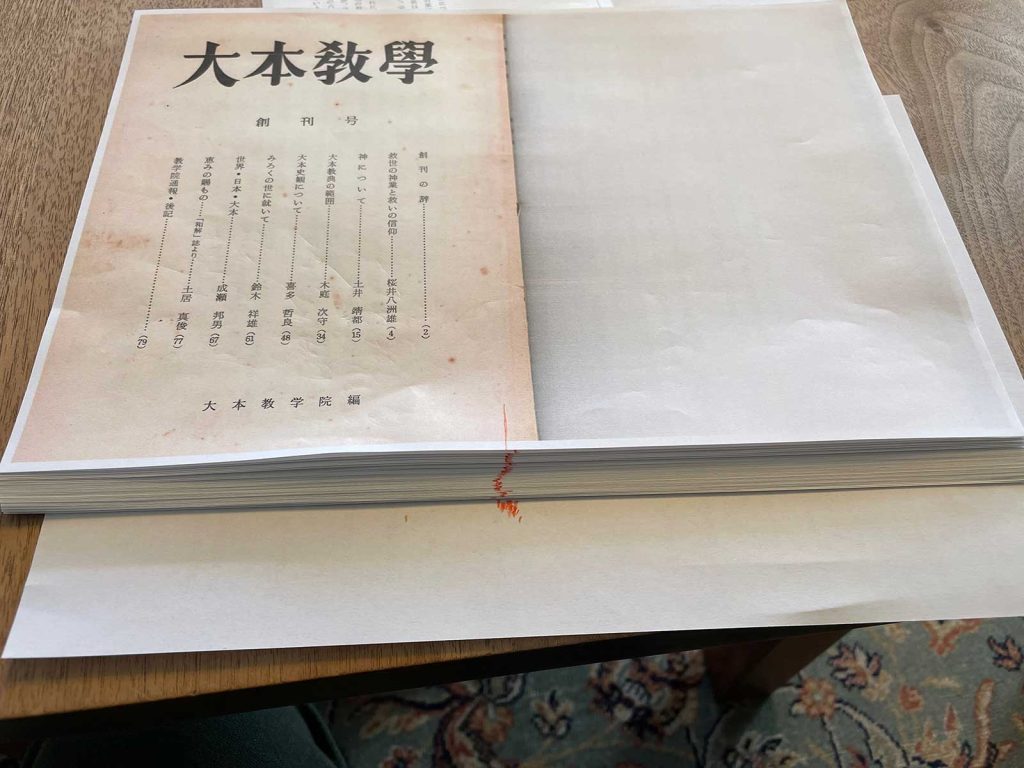

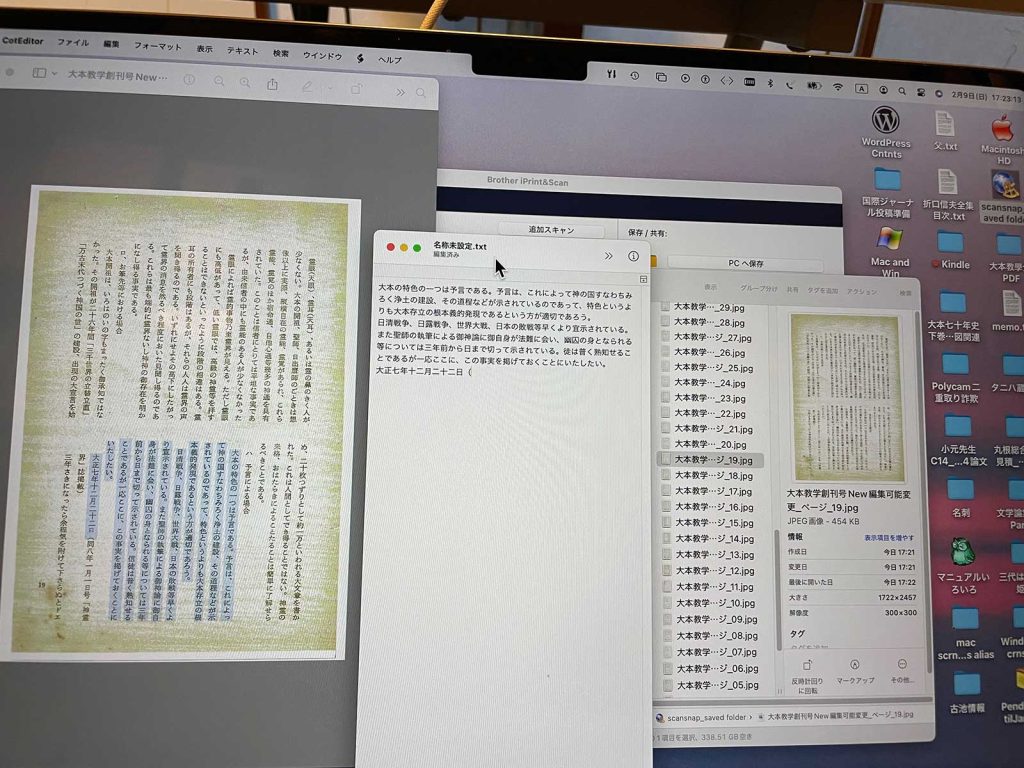

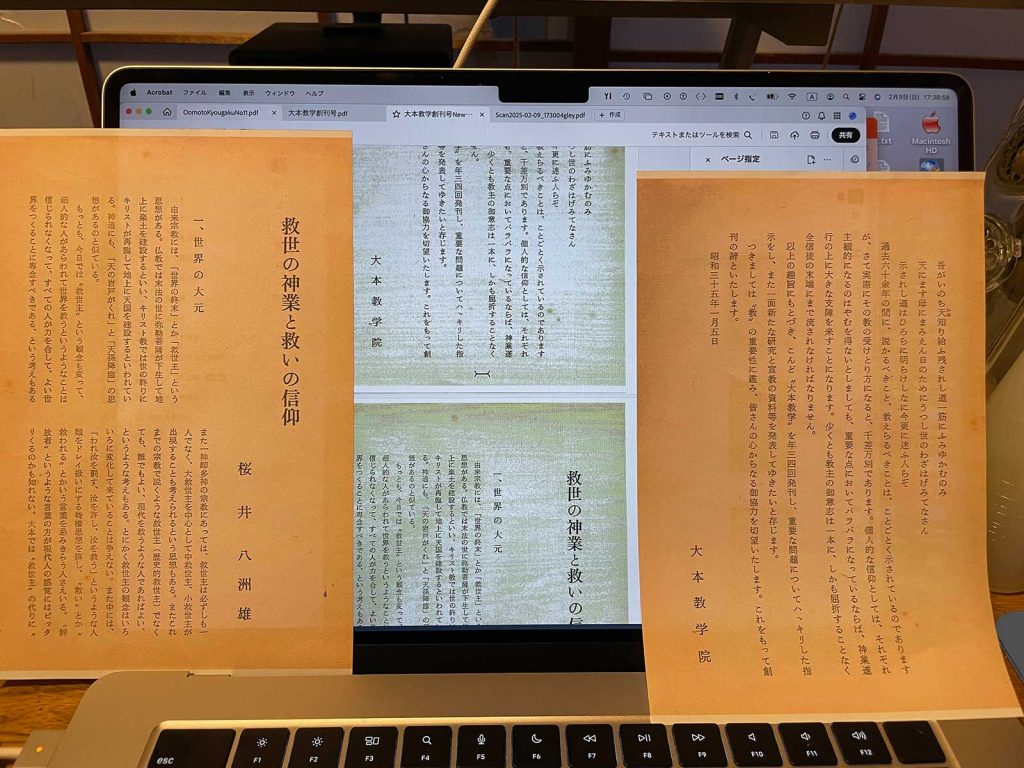

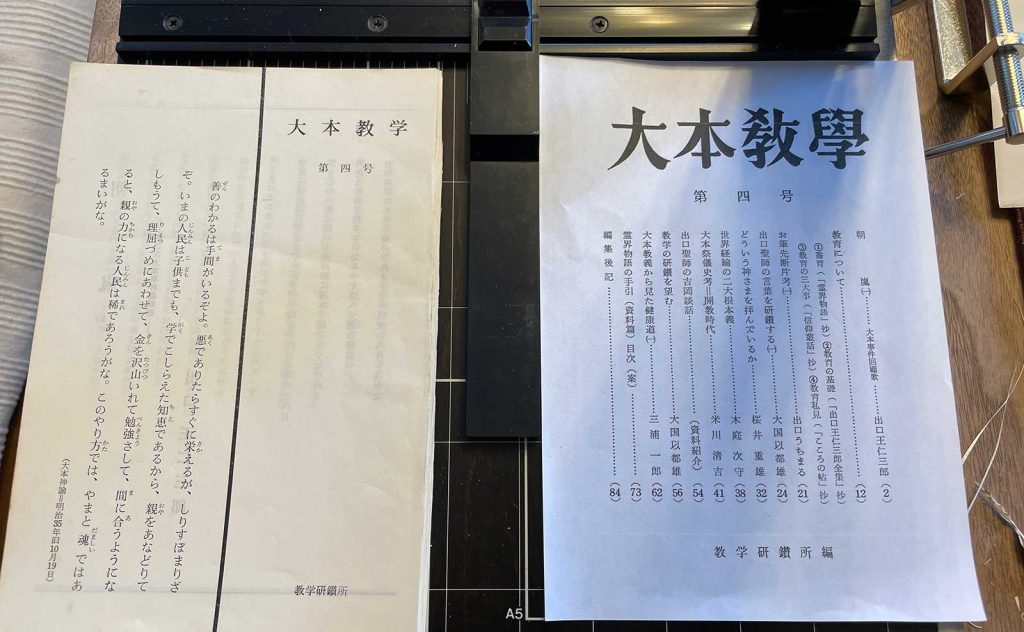

創刊号は当方には1冊しかない。隅田さんの遺品だ。創刊号は80ページと薄い。まずはグレイで印刷したが文字が読みにくい。それでカラーで印刷した。本はかなり黄ばんでいるが読みやすくなった。

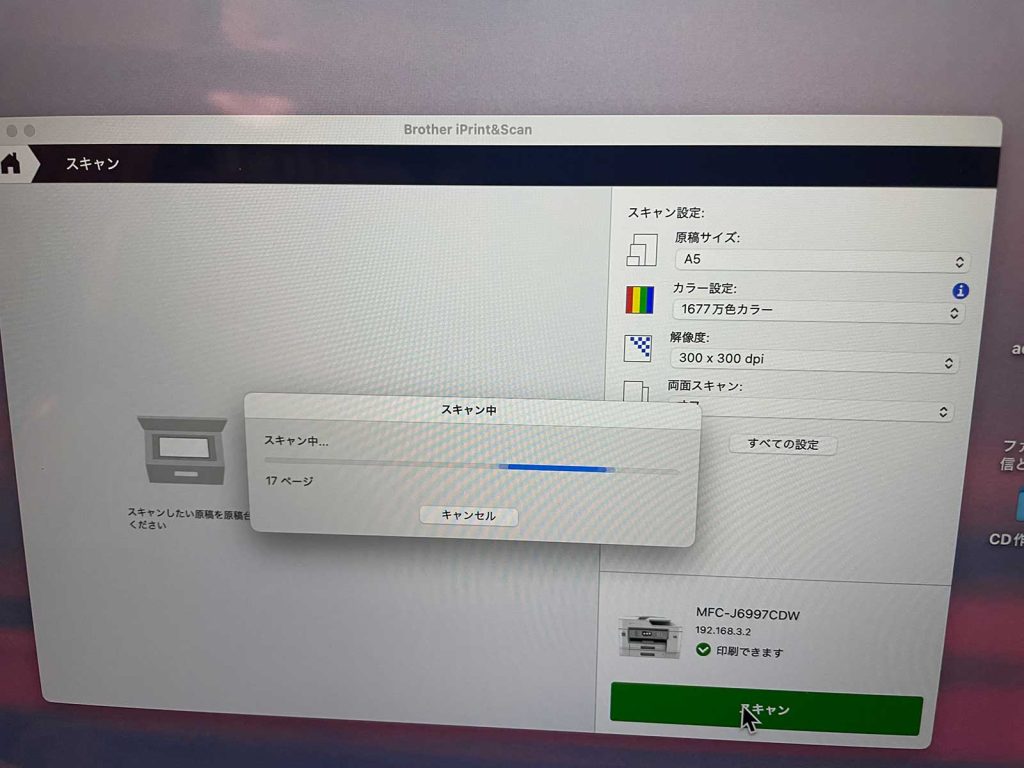

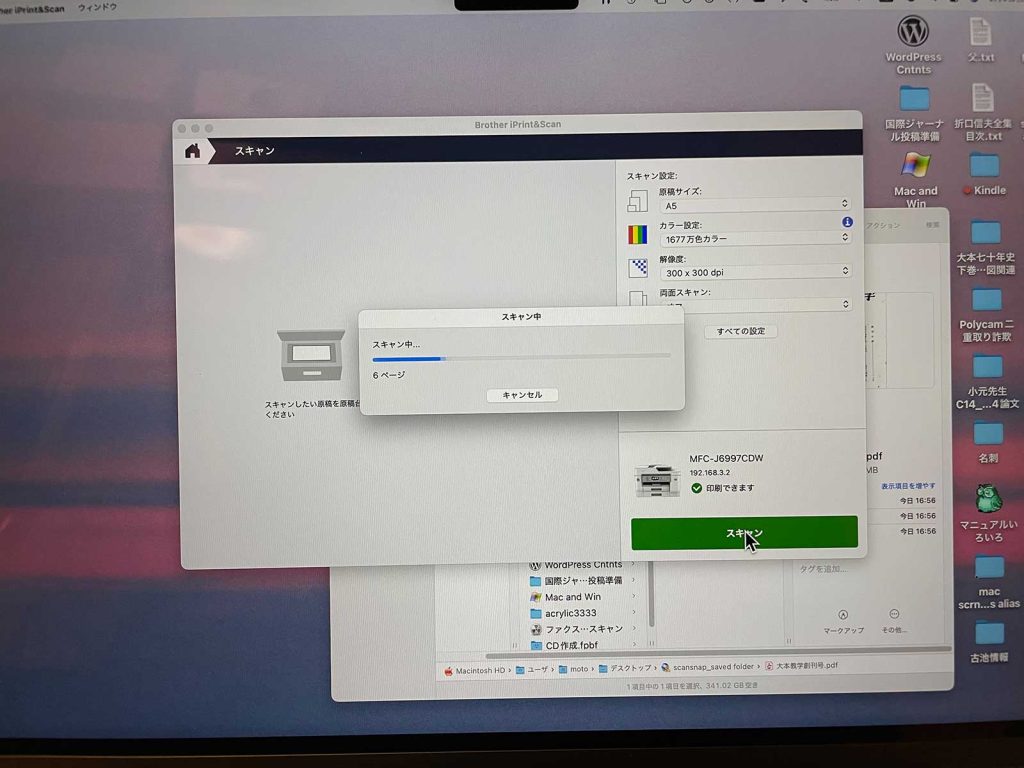

前もって電子化結果を言う。ブラザーMFC-J6997CDWを使って同梱されている給紙装置を使って電子化したが結果は芳しいものではなかった。前述のScansnapのような結果を得ることができなかった。おそらくソフトウェアの問題であろう。

図5と6の間の1 の雨水溝のコンクリート枠の赤丸の部分だ。結構,見せてくれた。カワセミ大好きの奥さんに伝えたら,この赤丸の部分の白い線は翡翠のフンだという。この写真は昨日の夕刻に撮った。右の太い幹はソメイヨシノで左の細い幹はウメだ。今月の半ばには咲いてくれると思う。

創刊号をカラーコピーした。そして「図5と6の間の2」のように,赤鉛筆でページ境界に印をつけた。そして,「図5と6の間の3」のように第断計画を立てたが,これが適切ではないことがわかった。

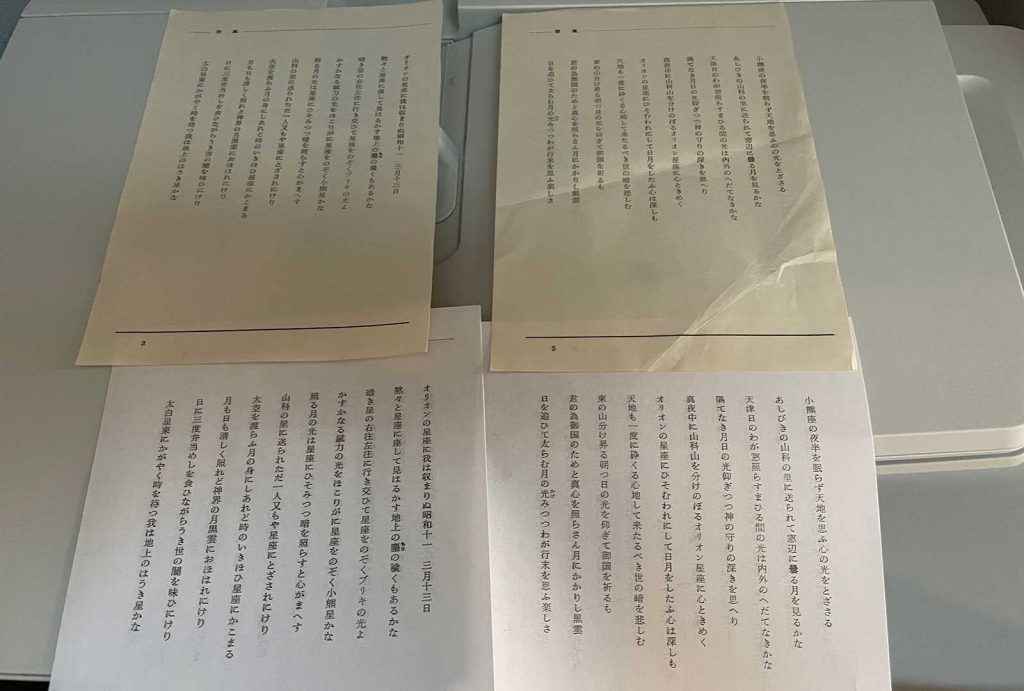

裁断機を使って,次の3図の作業を,各見開きページの裁断を実施した。この作業で,見開きページ中央で裁断し,ここのページ幅もほぼ統一された。

次に電子化である。図5と6の間の8〜10に見えるように進めたが,差し込み方向に問題があり,A5の横枠に縦原稿が載ってしまった。

束を縦方向(上端を奥方向)にセットして,スキャン経過は問題なかったが,図5と6の間の13のように,なんとも受け入れにくいものになった。

マックでのスキャン設定を種々変更して実験した。カラー,グレー,グレー(誤差拡散,図などに対応),2値化,そして,解像度も100, 150, 200, 300などとしたが,結局,もともとの設定のカラーと300dpiがもっともまとものようであった。

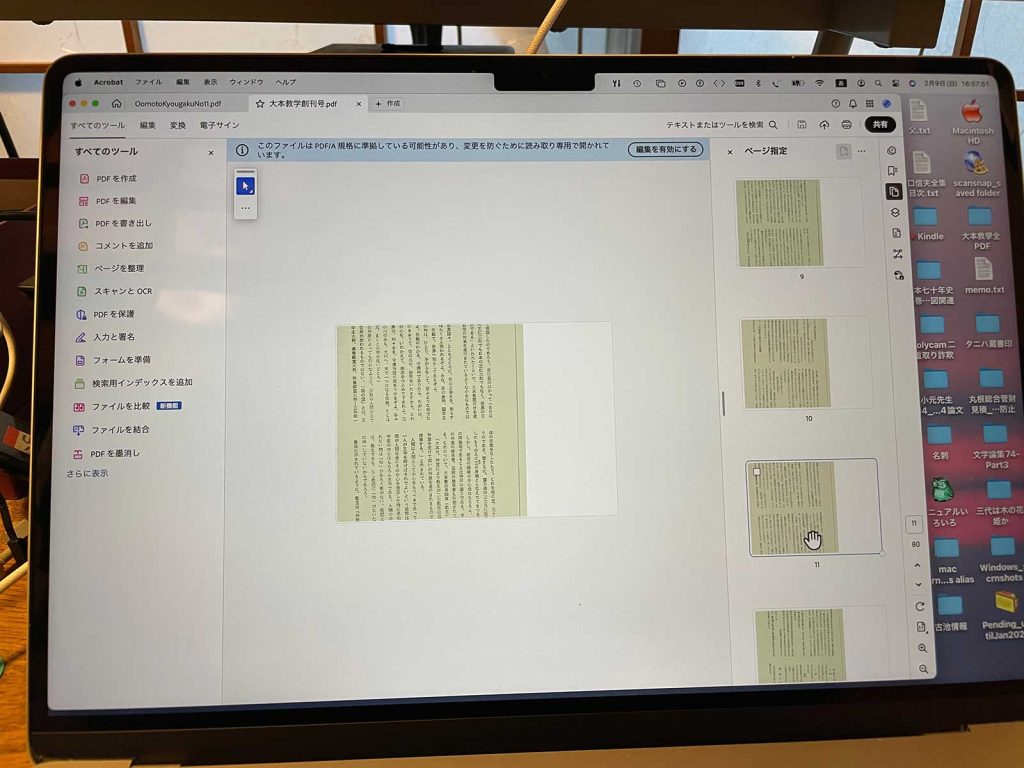

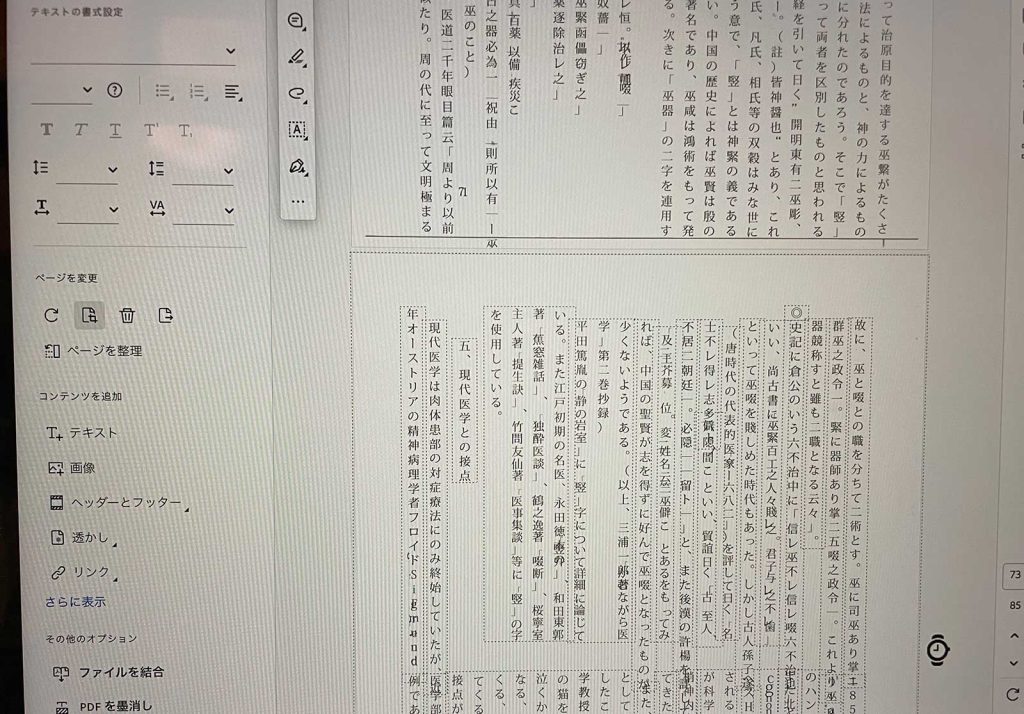

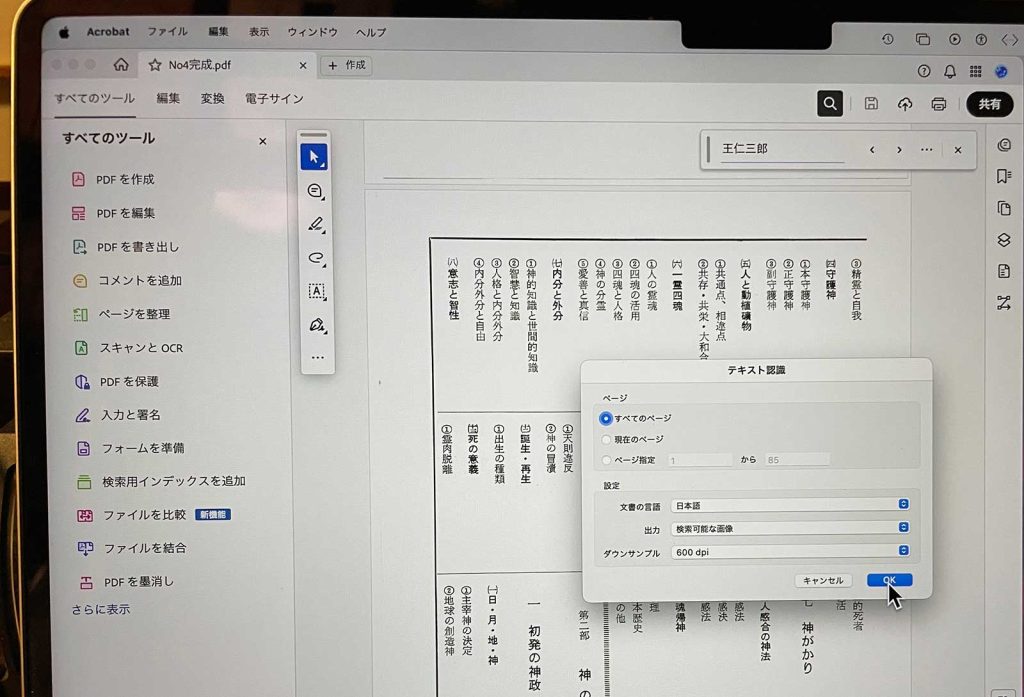

「図5と6の間の14, 15」は何を示しているのか。-14ではPDFを検索可能ファイルに変更した。結構の時間を要している。その結果からテキストを選択しようとするが,文章の流れに沿ってうまく選択できない。

-15はPDFを画像出力した結果を示している。一つの画像をタップしてプレビューすると文章の流れに沿って,選択できた。それをコピーしてテキストエディターにペーストしたところを示している。大変都合のいいものになっている。なにも,ここで述べる複合機の機能だけを言っているのではなく,一般に言えることである。PDFからテキストを選択するという発想はやめた方がいいと感じているのである。PDFからテキストの検索をするのは便利ではあるが,文章のコピペはやめた方がいいと感じた次第である。

で,スキャン結果を,ぼくは,PDF/Aのファイル形式で出力するのがいいと考えていたが,ぼくの認識は間違っていた。パソコンを数十年前からパソコンを使っていると,「A」はテキストと誤解してしまう。それゆえ,PDF/Aを検索可能ファイルと考えていた。ところが,PDF/Aの形で保存したはずなのに,文字検索ができず,「図5と6の間の14」のように,編集ボタンを押して初めて,検索ができるようになった。PDF/Aのサイトの説明をみた。

————————————————

PDF/Aが近いうちに、電子ドキュメントのアーカイブのための標準として受け入れられる可能性は高いです。PDFフォーマットおよびPDFを作成・表示・処理するために必要となるソフトウェアは世界中の公共部門や民間企業で使われており、多くの場所で強固で柔軟性のあるフォーマットであると認知されてきています。PDF/A標準は長期間が経過した後でもPDFドキュメントに確実にアクセスできることを保証しているため、ドキュメントの長期アーカイブのための優れたフォーマットです。

————————————————

Aは<archive>のことで,OSやアプリに依存せずに読み込みができるファイル形式ということである。まあ,今後もPDF/Aで保存したらいいと思う。ただ形式を変更すると,従来のPDFになってしまうようだ。

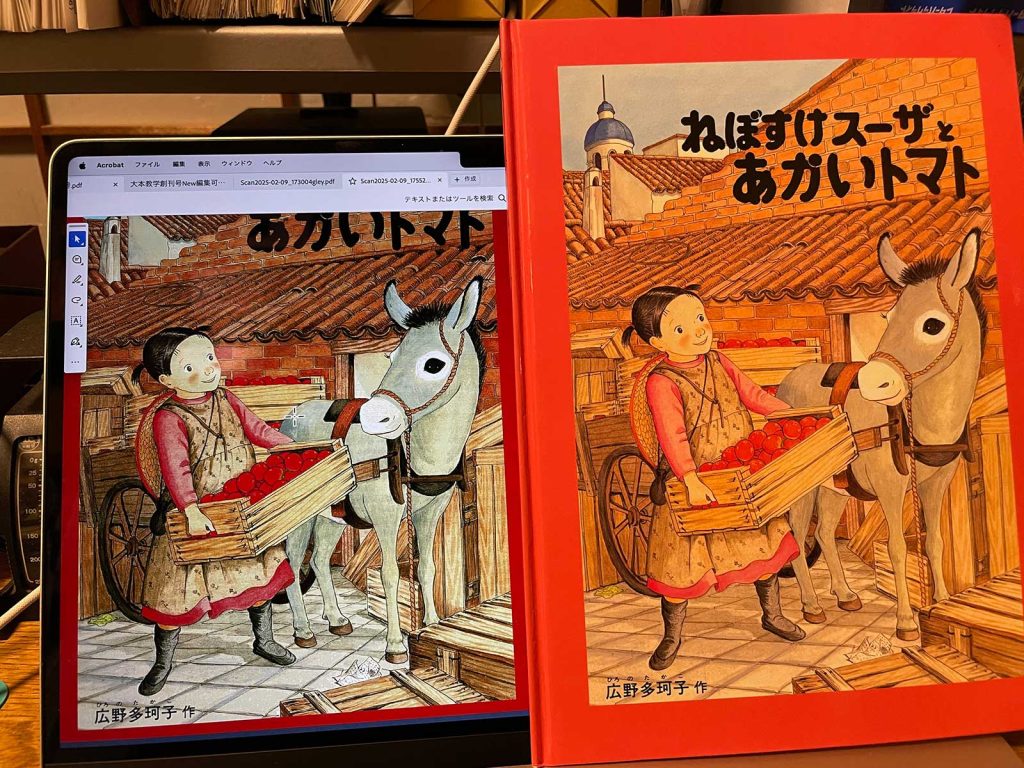

図5と6の間の16, 17, 18について: 自動給紙の場合のスキャナーに問題があるのではと,フラってベッドスキャナーの結果をチェックした。-17に原本をフラットベッドスキャナーに置いた結果と,コピーしたページを並べているが,フラってベッドスキャナーのデジタル化はかなり優れていると言える。RGB撮像素子に問題があるかもと,フラットベッドスキャナーで絵本をスキャンした。-18に,絵本とmacの画像を並べている。絵本の太い周囲のオレンジの枠は画面では赤色になっている。少女の顔色はmacではあまり良くない。Photoshopで操作したが絵本を再現することはできなかった。絵本の表面はかなり光沢があってこれが影響している可能性はある。ただ,RGBの撮像素子の一部に問題があるようではない。

もちろん,自動給紙のスキャナーと,フラットベッドスキャナーは別物であり,この種のチェックに意味がないのではあるが。自動給紙のスキャナーは色再現性がかなり低いように感じられる。自動給紙のスキャナーは,紙の風化色の差をかなり正確にというか過度に捉えていて,文字を捉えるよりも紙質や影を捉えすぎていて,その結果が,ドキュメントスキャナーとの間に懸隔を生み出している。ドキュメントスキャナーは文字や線を中心に捉えるような設計がなされているということになるのだろう。

執拗であるが,「図5と6の間の19」に示したように自動給紙の場合どうしても小汚ない。「図5と6の間の20」のようにフラットベッドの場合,ここでは2値化したのであるが,問題なく使えることがわかる。

結論を言えば,ぼくが使っているブラザー複合機の場合,フラットベッドスキャナーを使えば問題ない。ただ,あまりに時間を取られるので,この選択はできない。自動給紙でやるしかなく,実質,「図5と6の間の15」のように問題なく使えるので,いまだ,ドキュメントスキャナー Scansnapの購入には至らない???

2.2 本を裁断して電子化

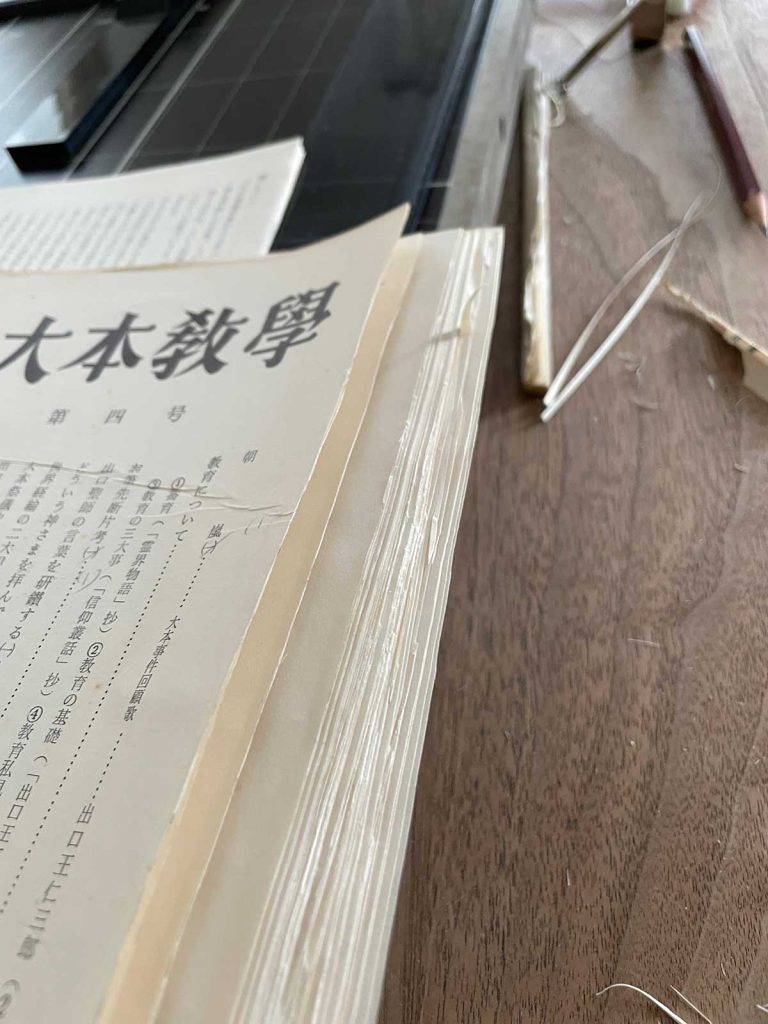

No. 4はタニハと自宅合わせて4冊あるので,裁断した。先に結論を言うと,裁断も結構大変だった。とにかく, 成功して,学ぶところも多かった。

2.2図1と図2に,ステンレス角巻棒で本を挟んで,円形刃カッターを使って切ることになったが。なかなか難しい。このカッター,驚くほど切れない。

この円形刃は手前方向に進む場合に切れる。押し切りはだめだ。紙を押してしまう。2.2図3のように,ゴシゴシと切るのもだめだ。切り口が一通りではない。2.2図4ぐらいに切り込んだら,もう裁断機に頼ることにした。

裁断機は有効だ。

円形刃ではだめで,ハサミで整えたのである。

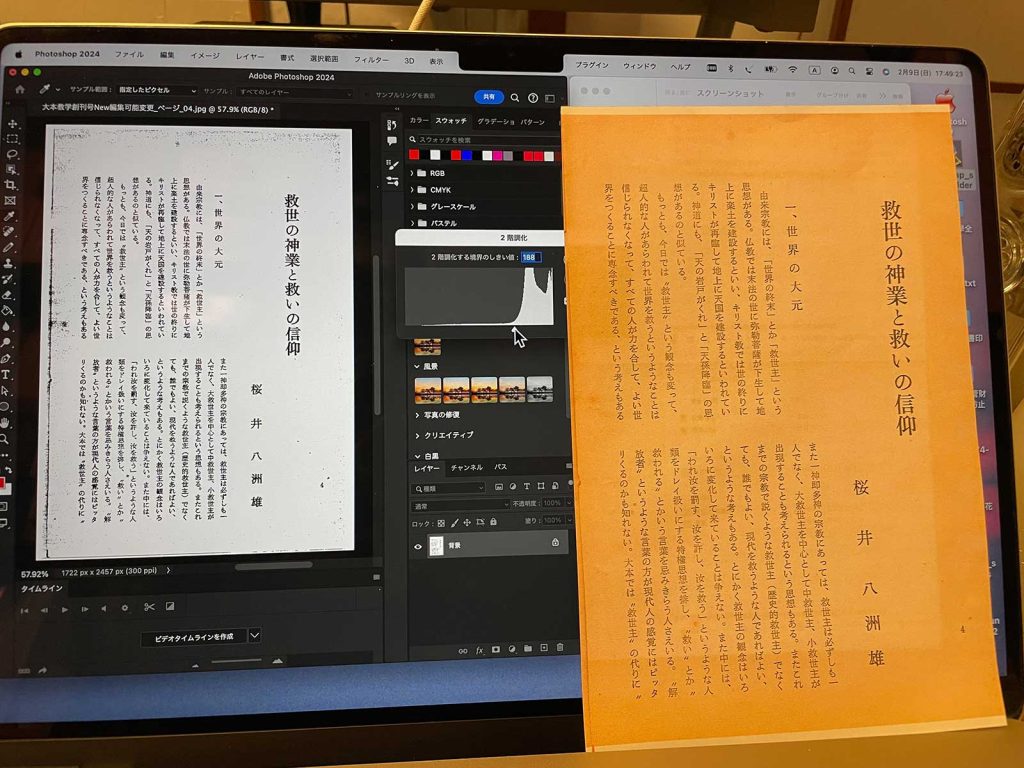

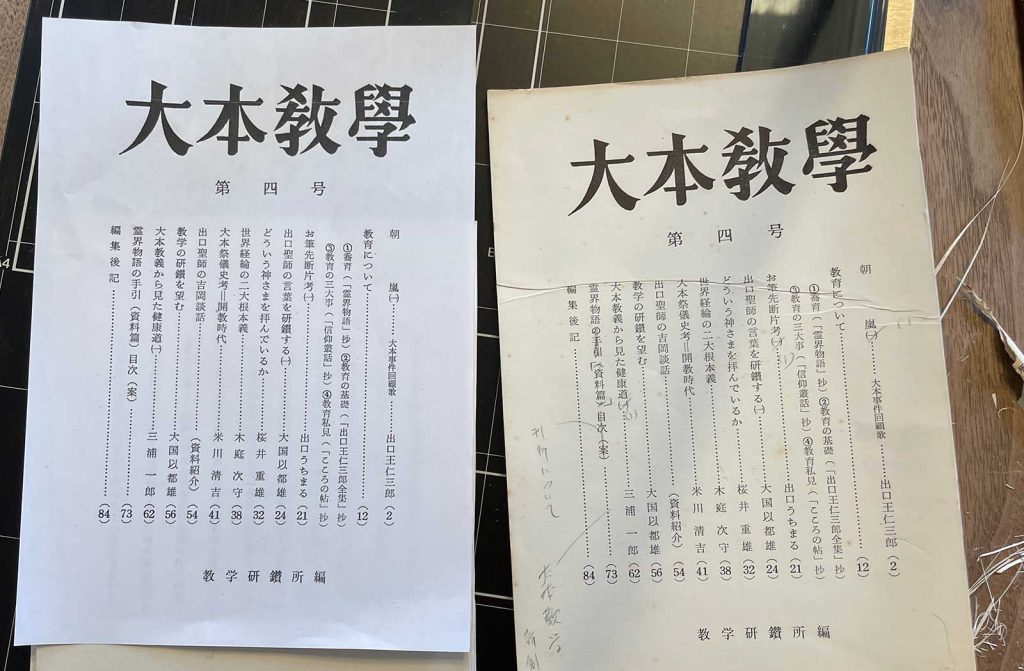

2.2図9のように2枚がぐちゃぐちゃ。2.2図10には汚れた表紙とフォトショップで綺麗にしてプリントアウトしたA5用紙を並べている。原本の裁断結果とA5用紙が合わないので,2.2図11のように,裁断機でA5表紙を裁断した。

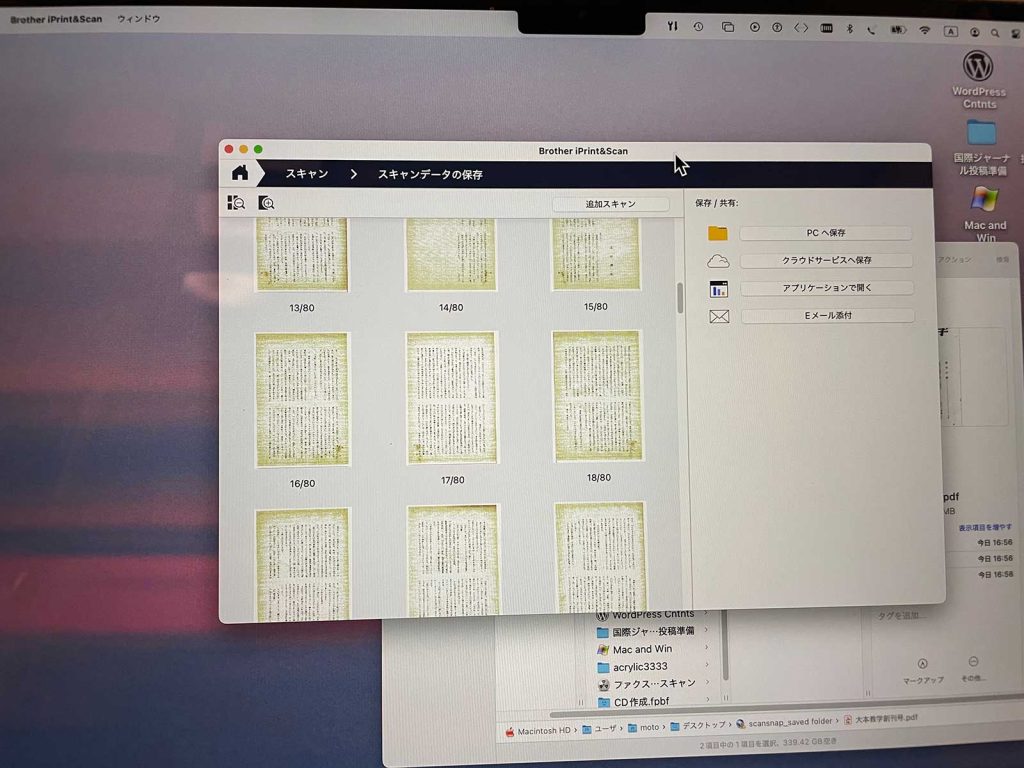

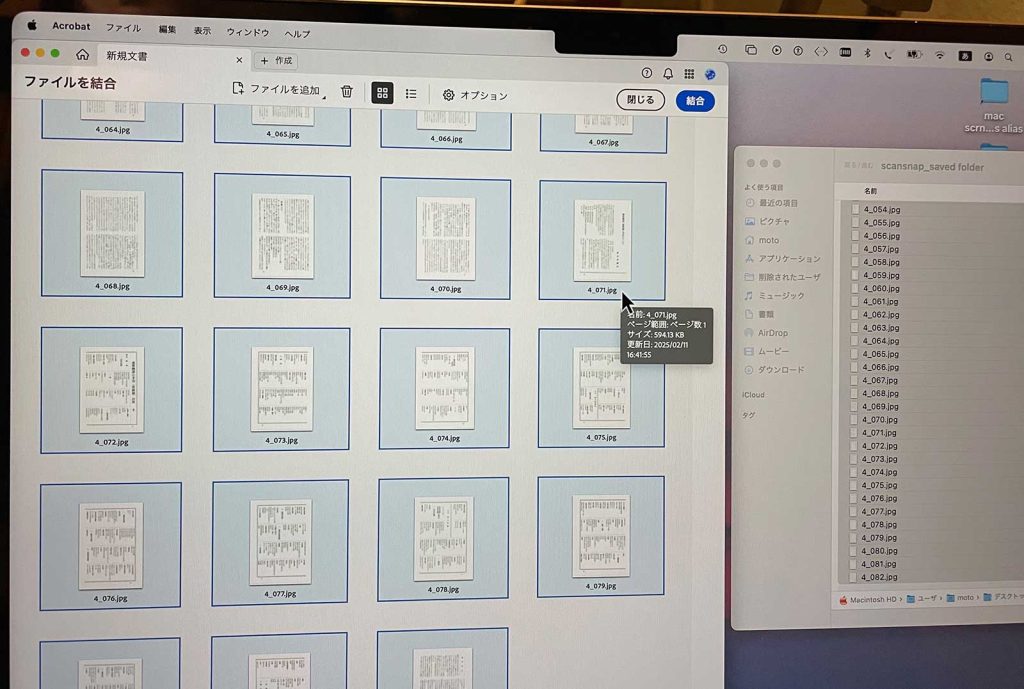

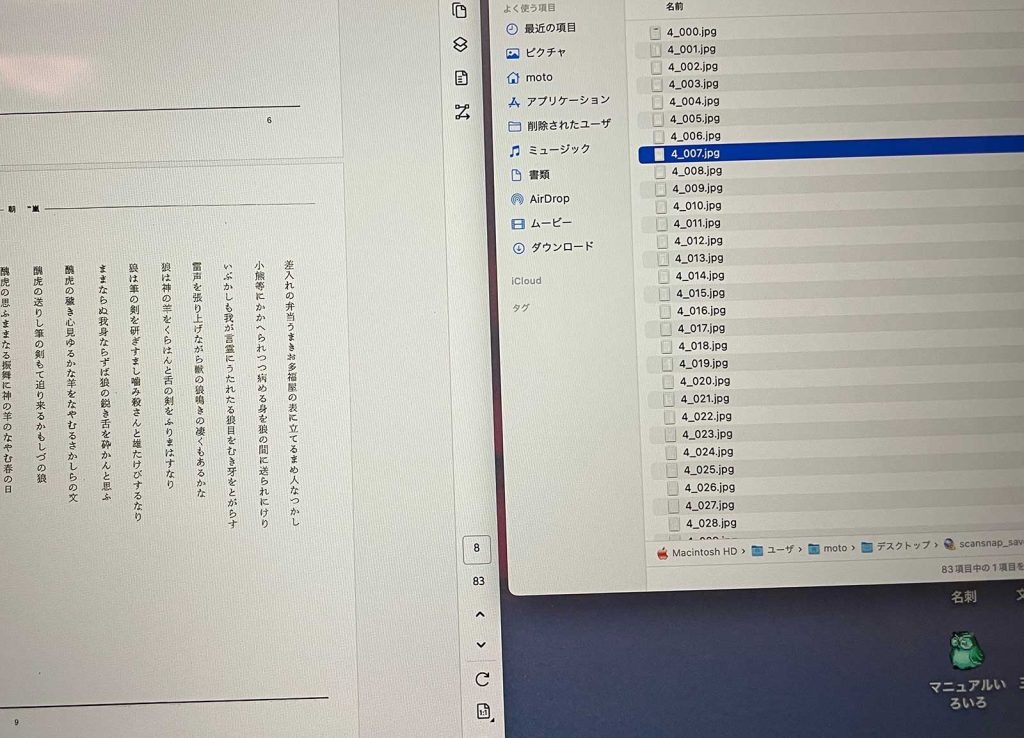

2.2図12, 13のように,両面のスキャナーでどんどんスキャンされる。両面なので給紙が戻ったりすることはない。

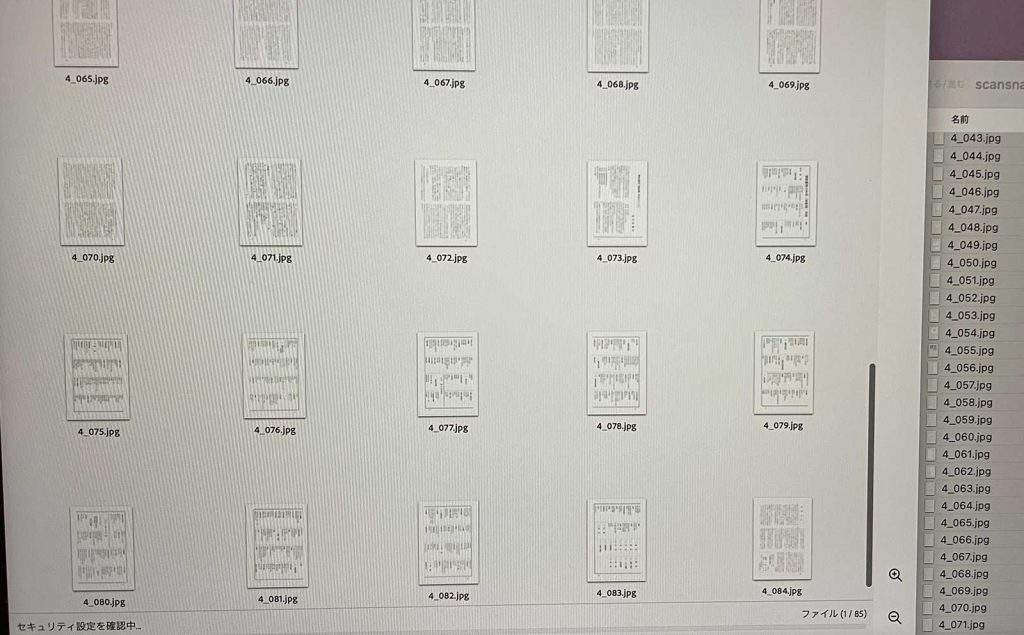

pp. 3-6の両面2枚がぐちゃぐちゃになったので,この2枚を連続給紙装置に流して,A5両面印刷した。その結果を2.2図14に並べている。そしてこの2枚だけスキャンして4つのjpgファイルのナンバーリングをして,すでにスキャンしたjpgファイルと差し替えて,2.2図15のようにバインディングした。その結果の一部を2.2図16に示す。

2.2図17にみえるように,pp. 7-8が欠落している。給紙の際にpp. 3-6の2枚がぐちゃぐちゃになっただけでなく,pp. 7-8のシートがスルーされているのである。pp. 3-6のように,この2枚だけをスキャンして追加するのは大変だ。jpgファイル名を4_085から4_007まで逐次変更しないといけない。

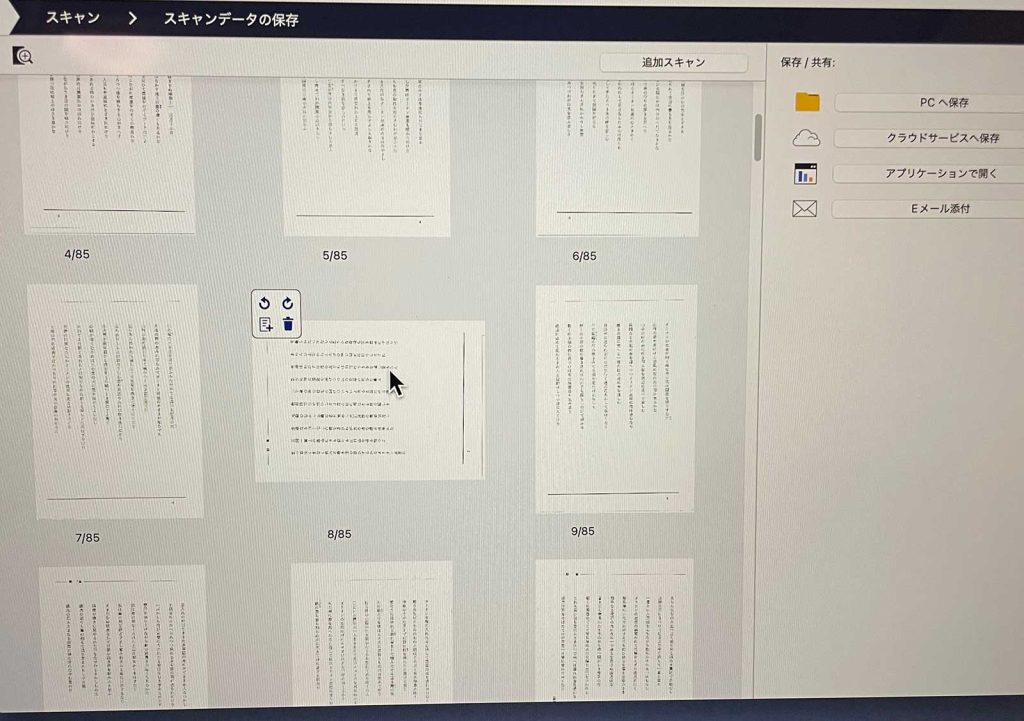

全部をまとめてスキャンした方がいい。で,実行したのであるが,2.2図18の8/85に見られるように横倒しになっている。pp. 7-8の原稿は縦に流しているのであるが不思議だ。とにかく,Photoshopでこの8/85のjpgファイルだけ90度回転した上で,このjpgファイル群に戻したのである。

2.2図19のように,また全jpgファイルをバインディングする。そして検索可能ファイルに変換すると,2.2図20, 21のように,テキストのコピペがかなり面倒になる。PDF/Aほどではないが,jpgファイルの良さが失われる。OCR機能がまだ発展途上なのである。

2.2図22に見えるように,編集前のファイルであっても,検索しようとするとこのようなパネルが出てきて,これを実行すると,2.2図20, 21と同じ結果になるのである。

原稿をスキャナーで読み取って作成したPDFは,発展途上のOCR機能でテキストを抽出しようとするので,もとのjpgの良さが失われてしまうのである。テキストの検索はできないが,PDFからjpgファイルを吐き出して,jpgのテキストを抽出した方が,PDFのテキスト利用には有効とぼくは感じている。

とにかく,この第四号のPDF化は成功した。創刊号のような汚いものではない。第四号の黄ばみは,創刊号の黄ばみほどでないために,うまく行ったのではあろうが,創刊号の表紙をこの四号で実行したように用意してスキャンしてみたいと思っている。

2.3 ステープルを外して電子化

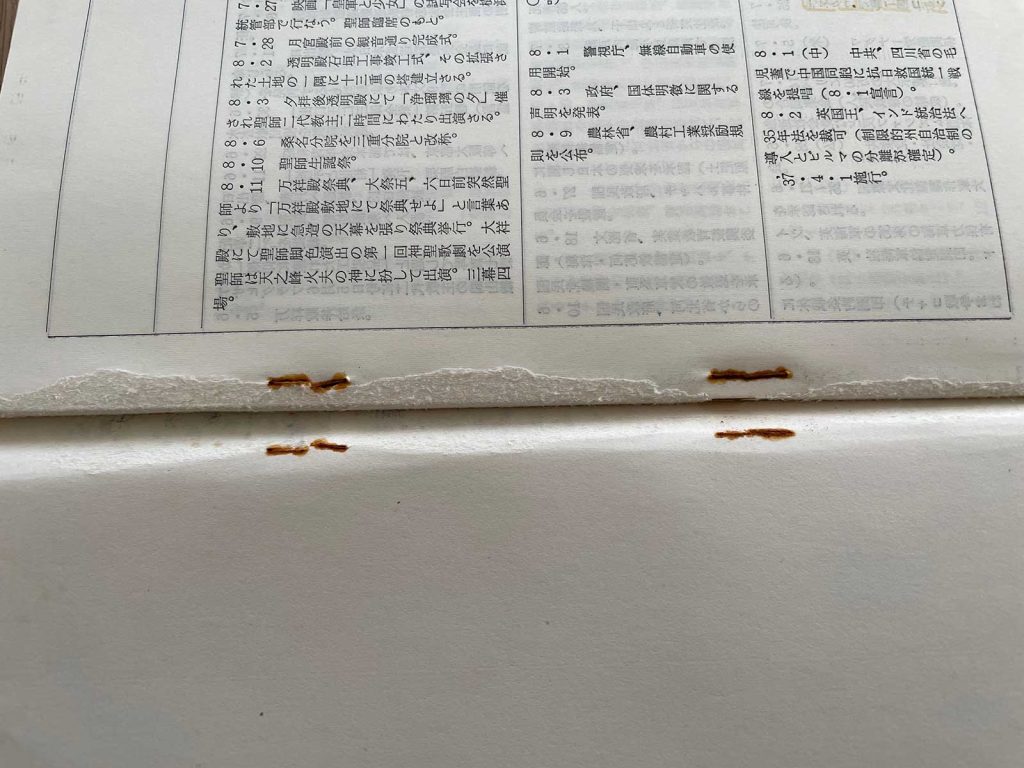

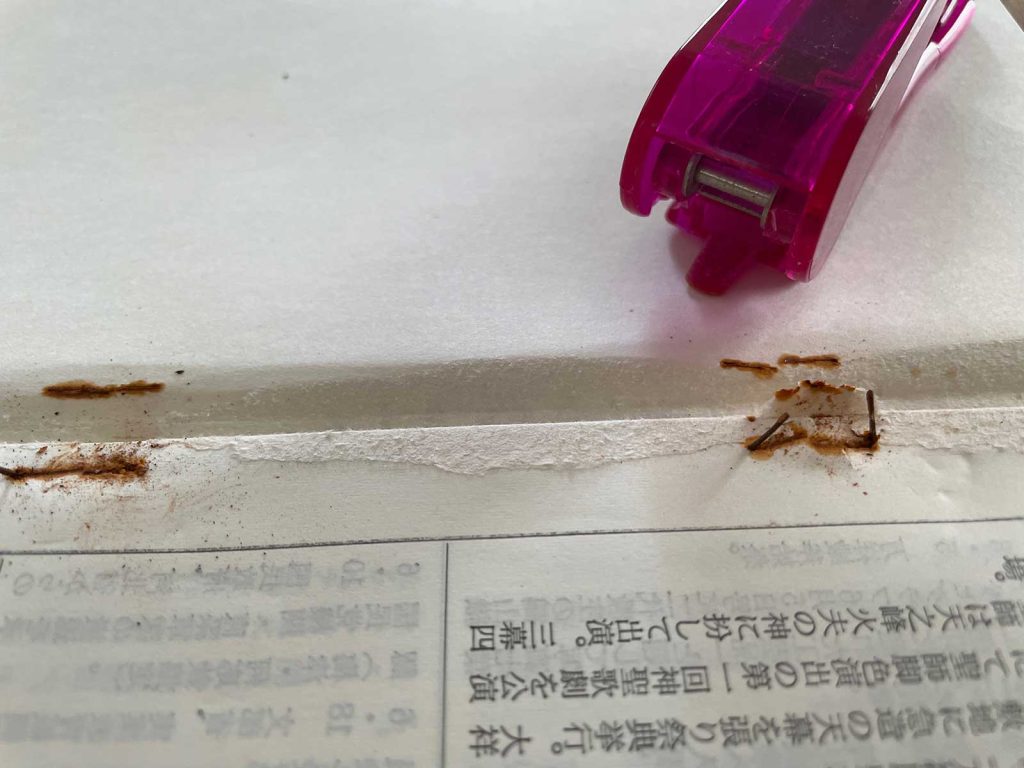

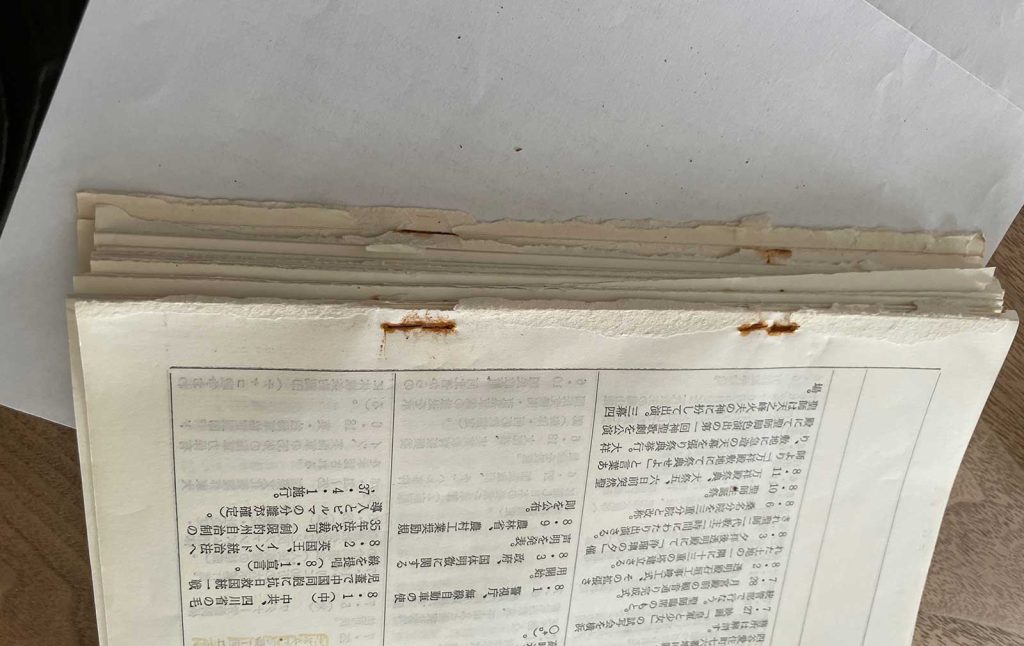

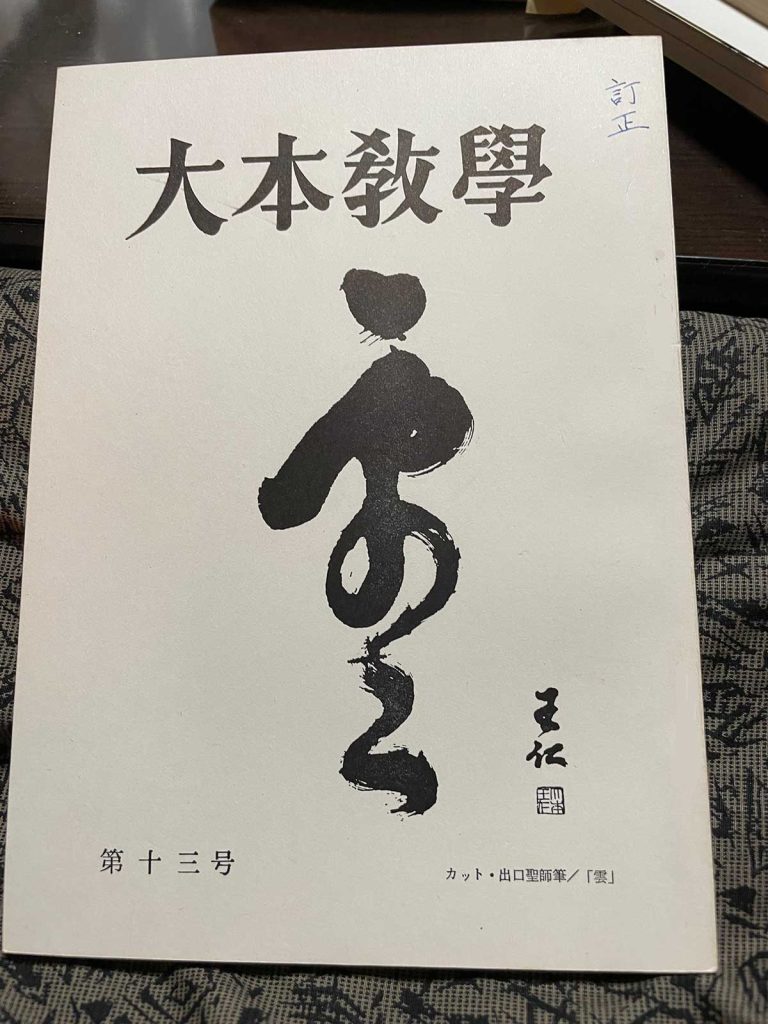

裁断という観点と大きくはずれないのであるが,書籍の製本はステープルか糊付けになっている。「2.2 本を裁断して電子化」と観点は適切ではないと思う。オルファのカッターを使う前提で記述していたが,この観点から抜け出した。第十三号を例に。

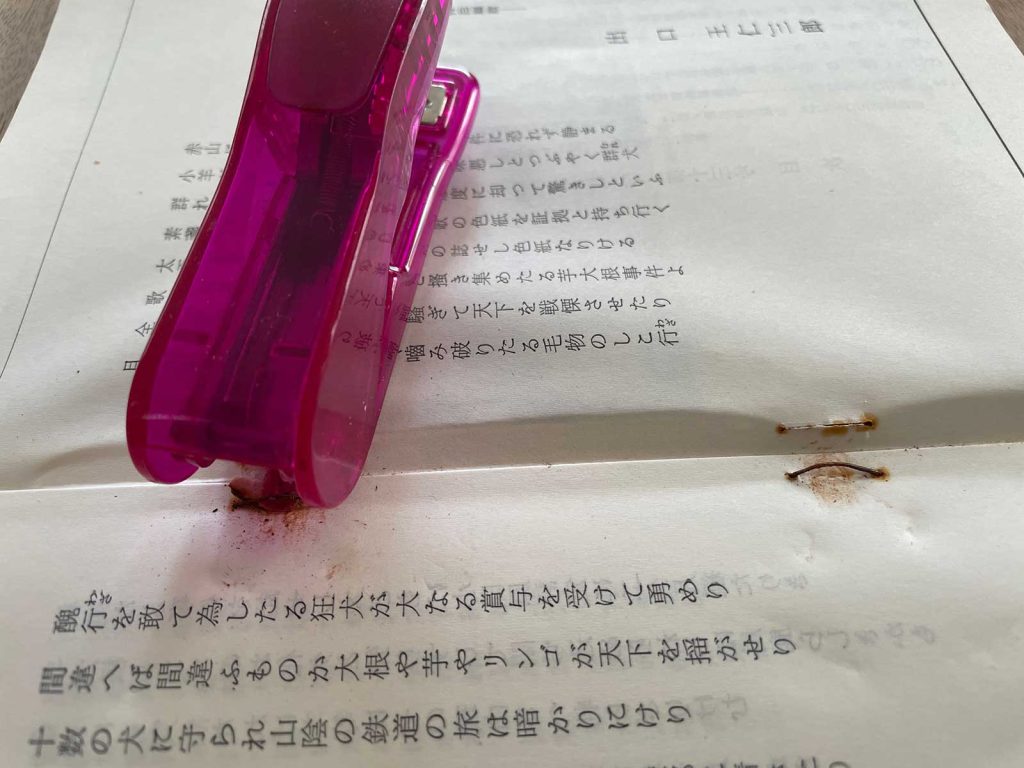

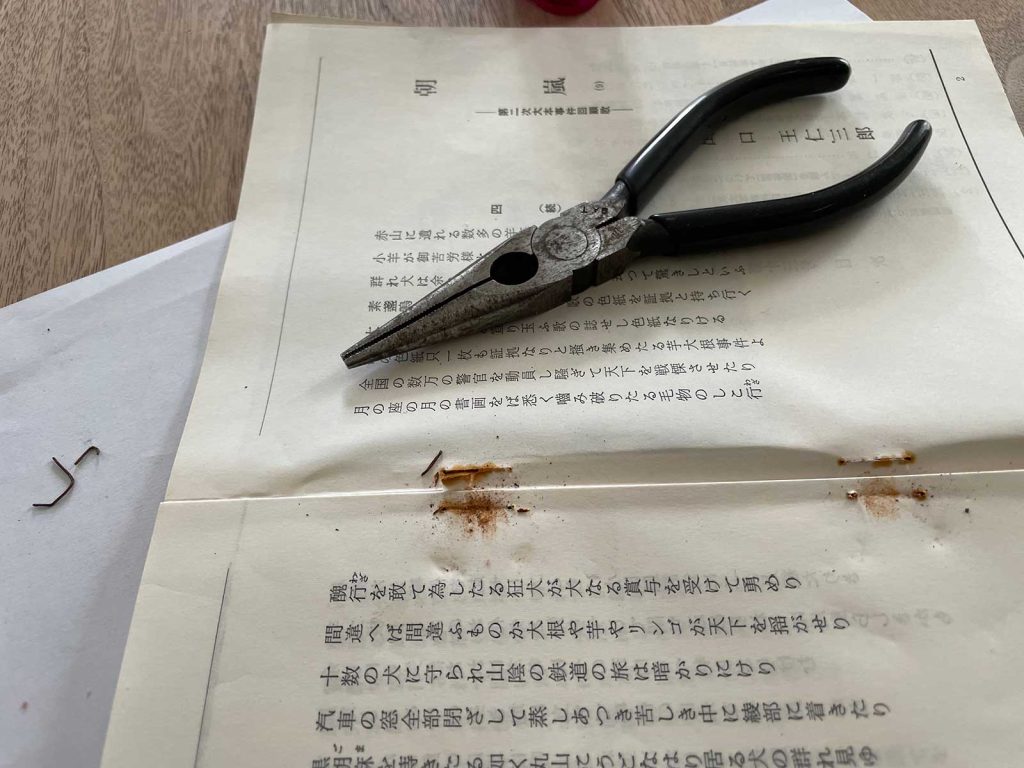

2.3図1〜3にステープルを露出させたところを示している。ステープラーのツメ外し機能が使える。

2.3図4, 5に解体過程を,そして裁断機を使って,スキャン前の原稿を作成することができた。次はスキャンしてPDF作成だ。

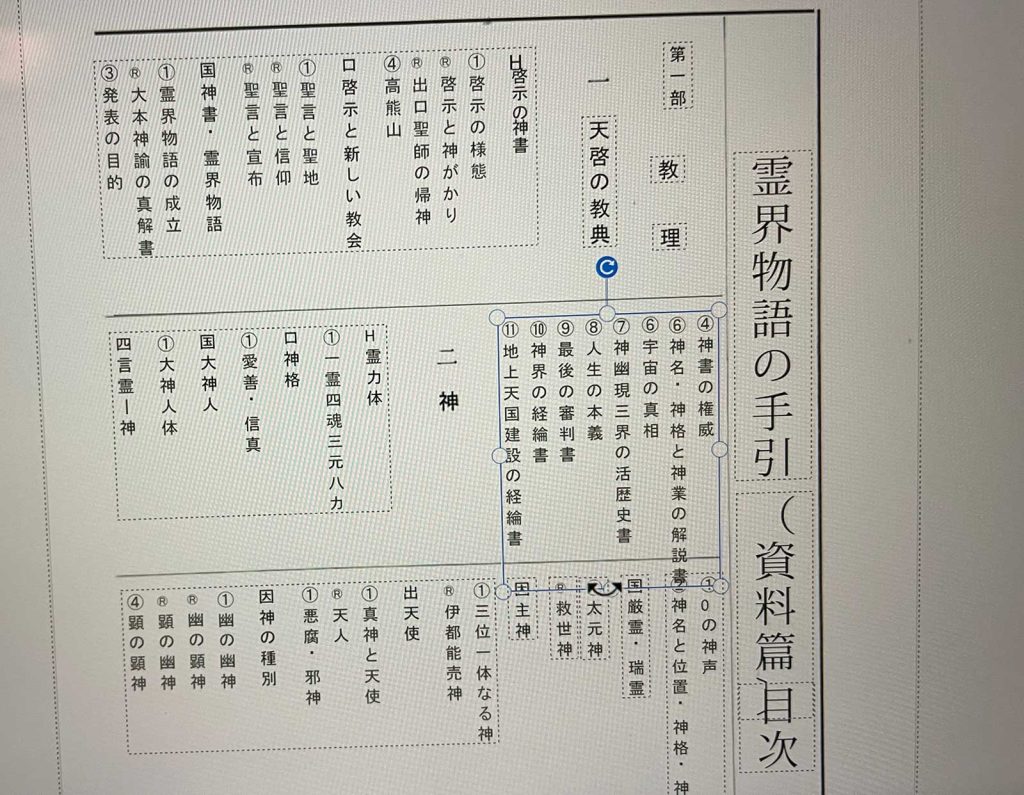

3. 目次

飯塚さんに問い合わせて,大本教学 (教学誌) の氏のページを教えていただいた。不足分は当方がお送りする約束をした。飯塚さんのページでは,目次がないのはNos. 4, 18, 19。出版情報などがないのは,Nos. 3, 13-16である。飯塚さんのテキスト情報も使いつつ,手元の現物で確認しつつ,ここに目次をまとめる。雑誌表題については,創刊号では大本教学院編『大本教學』とあるが裏書ではおおもと『大本教学』とある。編者名は,号によって,教学研鑽所編,大本教学研鑽所編とあるが,ここでは,大本教学研鑽所編『大本教學』としたい。随時追加更新してゆく。

なお,冒頭の目次と実際の報告の間で,タイトルが必ずしも一致していない場合があり,シリーズでの論文タイトルに統一性が見られない場合もある。前者は著者の責任ではないし,後者の場合も編者が著者に注意喚起をするべきである。このような体制が不完全と言わざるを得ないのである。ここで示す目次タイトルはもちろん報告自体のものに統一している。

日本では「・」の使い方がおかしい。なんで気づかないんだろうか。耐えられないので一部,表現を替えている。

創刊号

- 創刊の辞 pp. 2-3

- 救世の神業と救いの信仰 桜井八洲雄 pp. 4-14

- 神について 土井靖都 pp. 15-33

- 大本教典の範囲 木庭次守 pp. 34-47

- 大本史観について 喜多哲良 pp. 48-60

- みろくの世に就いて 鈴木祥雄 pp. 61-66

- 世界・日本・大本 成瀬邦男 pp. 67-77

- 恵みの賜もの ー「和解」誌よりー 土居真俊 pp. 77-78

- 教学院通報・後記 桜井八洲雄 pp. 79-80

昭和35(1960)年2月4日発行。編集兼発行者: 桜井八洲雄,発行所: 大本教学院。

編集後記には,執筆者を教団以外からも募りたいとあり,編集事務として山本荻江が働いたことが桜井によって記されている。

大本教學第一号PDF

第二号

- 巻頭言 (無記名) pp. 2-4

- 朝嵐(この歌は,昭和十七年八月七日保釈出所されたあと,第二次大本事件で入獄中に詠まれた歌を,思い出して記録された歌集 ”朝嵐” から抜粋したものである) 出口王仁三郎 pp. 5-12

- 大本の宇宙観 出口うちまる pp. 13-21

- 大乗と小乗 桜井八洲雄 pp. 22-28

- 神定聖地の神殿造営の意義 木庭次守 pp. 29-44

- 神国の世 ー開祖の神諭から観た大本の教理 篠原義雄 pp. 45-57

- 「巨旦、蘇民」両将来の古記述が意味するもの(上) ー実証される「大本教義」の神韻性についてー 佐々木のぼる pp. 58-72

- 噴水 編集部(無記名だが) pp. 73-78

- 教学院通報 pp. 78

- 大本神諭と一つの主権について 編集部(無記名だが) p. 79

- 編集後記 桜井 p. 80

昭和35(1960)年8月7日発行。編集兼発行者: 桜井重雄,発行所: 大本教学院

大本教學第二号PDF 17.1MB from 飯塚弘明氏 Feb. 18, 2025 revized

第三号

- 巻頭言 大本教学院 pp. 2-4

- 私の手帖より 出口直日 pp. 5-10

- 神国建設の天業 ー立替え立直しー 土居靖都 pp. 11-37

- 世界情勢の変貌と立替えの実証 大國以都雄 pp. 38-46

- 大本の基本思想 ー立替え立直しについてー pp. 47-61

- 「大本の天業使命」の問題点 ー土井氏の書翰にこたえてー (未完) 佐々木のぼる pp. 62-70

- 噴水 編集部(無記名だが) p.71

- 編集後記 桜井 p. 72

昭和35(1960)年11月1日発行。編集兼発行者: 桜井重雄,発行所: 大本教学院

大本教學第三号PDF 17.1MB from 出口三平氏 Feb., 2025

第四号

- 朝嵐 (1) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 2-11

- 教育について ①喬育(「霊界物語」抄),②教育の基礎(「出口王仁三郎全集」抄),③教育の三大事(「信仰叢話」抄),④教育私見(「こころの帖」抄) pp. 12-20

- お筆先断片考 (1) 出口うちまる pp. 21-23

- 出口聖師の言葉を研鑽する (1) 大国以都雄 pp. 24-31

- どういう神さまを拝んでいるか 桜井重雄 pp. 32-37

- 世界競輪の二大根本義 木庭次守 pp. 38-40

- 大本祭儀史考=開教時代 「大本年表」摘録 米川清吉 pp. 41-53

- 資料紹介: 出口聖師の吉岡談話 pp. 54-55

- 教学の研鑽を望む 大国以都雄 pp. 56-61

- 大本教義から見た健康道 (1) 三浦一郎 pp. 62-72

- 霊界物語「資料篇」刊行について 大本教学研鑽所 pp. 73-83

- 編集後記 伊藤栄蔵 p. 84

昭和44(1969)年2月3日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。

木庭元晴メモ: 二,三号の「噴水」以下(含編集後記)はかなり興味深い記述になっていた。残念ながらこの形は批判にさらされて敢えなく沈没したようである。桜井のおそらく体調不良から編集者が伊藤に替わって,内容の多様性が崩壊したようだ。次号には桜井の訃報が記されている。

大本教學第四号PDF 55.5MB

第五号

- 神と人(「霊界物語」67巻6章より) 出口王仁三郎 p. 1

- 朝嵐 (2)第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 2-11

- お筆先断片考 (2) 出口うちまる pp. 12-15

- <遺稿> 大本の神観 桜井八洲雄 pp. 16-21

- 神話と国教について 大国以都雄 pp. 26-35

- 弥勒神について 木庭次守 pp. 36-45

- 当面する日本農業の問題点 出口新衛 pp. 46-49

- 大本教義から見た健康道 (2) 三浦一郎 pp. 50-60

- 出口王仁三郎聖師歌日記 ─霊界物語ご校正時のもの─ 自昭和八年十二月十日至昭和十年六月二十五日(未発表) pp. 61-88

- 大本年表(一)開祖ご生誕~大正三年十月 大本教学研鑽所 pp. 89-120

- 編集後記 米川清吉 p. 121

編集後記には,本号で大本年表第一回を掲載し,順次掲載するとある。桜井重雄(八洲雄)の昇天が報告されている。この遺構は「過ぐる年天恩郷でのエスペラント大会に海外から参会した人たちへの大本神観」の内容のようで,日本で初めて開催された国際エスペラント大会での本部長としての挨拶としてまとめられたものであろう。

昭和44(1969)年8月7日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。

大本教學第五号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第六号

- 本源の神(伊都能売の神諭より) 出口王仁三郎 p. 1

- 朝嵐 (3) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 2-12

- 宗教と政治 出口王仁三郎 pp. 13-15

- 「大本神諭」編纂について pp. 16-21

- 〝大本教旨〟について 木庭次守 pp. 22-29

- 神道観から大本神観へ 大国以都雄 pp. 30-37

- 大本祭儀史考 (2) ー出修(その一)ー 米川清吉 pp. 38-55

- 大本神の救世経綸と日本 木庭次守 pp. 56-69

- 当面する日本農業の問題点(二) 出口新衛 pp. 70-78

- 出口王仁三郎聖師漢詩集 ─霊界物語余白記載─ pp. 79-88

- 大本年表(二)ー大正三年十一月〜大正十年六月ー 大本教学研鑽所 pp. 89-120

- 編集後記 米川清吉 p. 121

昭和44(1969)年11月6日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。

大本教學第六号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第七号

- 王ミロク 出口王仁三郎(「水鏡」より) 出口王仁三郎

- 朝嵐 (4) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 2-13

- 大本は宇宙意志の表現 ─宣伝使の覚悟と職責について─ 出口王仁三郎 pp. 14-21

- 大本三大学則 木庭次守 pp. 22-34

- 大本祭儀史考 (2) ー出修(その二)ー 米川清吉 pp. 35-57

- 宗医一体の医学を目ざして ─序説─ 広瀬静水 pp. 58-65

- 五六七の生活 ─衣食住・教育の巻─ 木庭次守 pp. 66-80

- 出口王仁三郎聖師歌碑集録 附出口聖師歌碑分布図 (昭和四十五年二月現在) (木庭次守) pp. 81-111

- 大本年表(三)ー大正十年六月~大正十三年十月ー pp. 113-143

- 正誤・補遺・疑問点 年表(一) ー明治三十一年までー 大本教学研鑽所 p. 144

昭和45(1970)年4月7日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記省略。

大本教學第七号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第八号

- 宗教の目的(「神聖」誌より) 出口王仁三郎 p. 1

- 朝嵐(5) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 2-12

- 愛善道の根本義 附「天を畏れよ」「応病施薬」 出口王仁三郎 pp. 13-19

- 大本四大綱領 木庭次守 pp. 20-33

- 開教八十年と報身みろく神業 附三代教主御就任後の大本年表 伊藤栄蔵 pp. 34-55

- 言霊学雑感 山藤暁 pp. 56-65

- 出口王仁三郎聖師漢詩集 その二 pp. 66-71

- 第二次大本事件裁判事務所 附控訴審裁判事務所日誌,上告審書類作成事務日誌 木庭次守 pp. 72-88

- 大本年表(四) ー大正十三年十月~昭和四年一月ー 大本教学研鑽所 pp. 89-120

昭和45(1970)年8月7日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記省略。

大本教學第八号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第九号

- 聖地(霊界物語第49巻抄) 出口王仁三郎 p. 1

- 日本国の本義 附地理学上および国魂学上より見たる日本と世界の比較対応地図 出口王仁三郎 pp. 2-16

- 朝嵐 (6) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 17-33

- お筆先断片考(三) 出口うちまる pp. 34-40

- 神定聖地の意義 木庭次守 pp. 41-73

- 一,天地剖判と聖地 p. 42

- 二,言霊の発生地としての聖地 p. 42

- 三,聖地の言霊解 pp. 42-48

- 四,聖地の範囲 pp. 48-49

- 五,宇宙の組織上より見たる聖地 pp. 49-50

- 六,御経綸より見たる聖地 pp. 50-54

- 七,地上天国 p. 54

- 八,聖師様の御歌 pp. 54-59

- 九,綾部と亀岡 pp. 59-73

- 大本四大主義 木庭次守 pp. 74-85

- 世界宗教者平和会議要録 伊藤栄蔵 pp. 86-112

- 大本年表(五) ー昭和四年二月~昭和七年二月ー 大本教学研鑽所 pp. 113-143

- 疑問点・補遺 p. 144

昭和46(1971)年2月3日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記省略。

大本教學第九号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第十号

特集五六七神

- ミロク神関係口絵 pp. 1-8: ①瑞霊真如 出口王仁三郎聖帥肖像(昭和8年10月22日撮影) ②出口聖師筆「山越え弥勒聖像」(縦7尺2寸 x 横4尺8寸) ③山越みろく扮装聖師(昭和8年10月21日撮影) ④出口聖師筆「南西出現瑞霊神」(縦7尺8寸 x 横4尺9寸) ⑤素戔嗚尊扮装聖帥(昭和8年10月22日撮影) ⑥出口聖師筆「聖三会仁愛神像」 ⑦みろく様の宮居「月宮殿」に立たれる出口聖師 ⑧出口聖師筆「弥勒出生」(朝陽館蔵) ⑨兵庫県高砂沖の神島(昭和46年9月8日撮影)

- 瑞霊苑(熊本県)のみろく神像と出口聖師(大正12年9月2日) p. 12

- 弥勒神<短歌> 昭和青年・朝嵐・神の国 抄出歌 pp. 13-17

- ミロクの語源と意義 pp. 18-23

- ミロクの神名 pp. 24-30

- ミロク神の神格と救世の神業 pp. 31-40

- 救世主は五六七神・神素盞嗚大神 pp. 41-44

- 弥勒は出口聖師 pp. 45-58

- 法身弥勒・応身弥勒・報身弥勒 pp. 59-68

- ミロク三会と王ミロク pp. 69-72

- 弥勒胎蔵経と霊界物語 pp. 73-78

- ミロクの種別 pp. 79-85

- ミロクの神の別称 pp. 86-93

- 弥勒出現の時期と出口聖師 pp. 94-105

- 西王母 pp. 106-118.

- あとがき 木庭次守 p. 119

昭和46(1971)年11月6日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。あとがきは,編集後記にあたる。

大本教學第十号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第十一号

続 五六七神特集

- ミロク神関係口絵 pp. 1-8 (本号 pp. 94-95から転載,木庭元晴一部編集):

①ミロクの出現として五百津御統丸の珠を首にまかせた出口聖師(昭和5年1月8日撮影)[なお,『古事記』 上-3 天照大神と須佐之男命の段では,於左右御手、各纒持八尺勾璁之五百津之美須麻流之珠而自美至流四字以音などとある] 五百津御統丸の球と言ふのは、水晶、珊瑚、紅玉、瑠璃(るり,vaiḍūryaの音写「 吠瑠璃 べいるり 」)、瑪瑙(めのう),硨磲(シャコ貝),翡翠、真珠、黄玉、菅玉、曲玉などを集めて造りたるものにて、ミロク出現の時装飾として、首にまかせ、耳づらに纏かせ、腰にまかせたまふ連珠の玉である。黄金の玉と霊界物語にあるは金の玉にあらずして黄色の玉の黄金色に光りたるものを言ふのである。又皆の神々が玉の御用をせんと活動する所があるが、このミロクの御用に奉る玉の事であつて、神政成就の御用の玉である。この玉が寄つて来ねばミロク出現の活舞台は来ない。玉が集まればその準備が出来たことになる。玉は心を清浄にし、悪魔を防ぐものである。(「月鏡」一八四頁)

大本開教の当初より、宝石、宝玉、国魂石があつまり、聖師にささげられた。聖師は岩石でミロク神の宮居月宮殿と月宮をきづかれた。宝石、宝玉では五百津御統丸の珠をつくられて首にかけられたのは、ミロクの神が三千世界の神界を統一される意味である。

②出口聖師筆「国祖大国常立尊聖像」(縦7尺9寸x横4尺9寸) 天のミロクにます天の御三体の大神の御神勅を仰ぎて、大地球を創造し修理固成 [しゅりこせい,伊耶那岐命・伊耶那美命二柱の神に、「是の多陀用弊流国を修理ひ固め成せ」と詔して after https://kojiki.kokugakuin.ac.jp/kojiki/修理固成]し玉う大地のミロクにます国祖の大神の至仁至愛にみちた御尊像である。大地球が維持さるるはこの国祖神の御守殿のたまものである。神界三千年間の和光同塵の時代を直過して、明治二十五年から、神威霊徳を発揚して、天のミロクの大神のお手伝をうけて地上天国を樹立さるる日も近いのである。

③出口聖師筆「千手観音像」(縦6尺9寸x横4尺8寸)宇宙の太元神にますミロクの大神の全智全能の神徳を象徴された観音像) われこそは千手観音伊都能売の神の御代と地に生れたり ミロクの顕現にます観音の中でも千手観音は手一杯でなく、あらゆる手をひろげて待ち玉うのである。ミロクの大愛大智を眼のあたりに見るの思いがするのである。

出口聖師が救世主としての王ミロク,応身ミロクの活動は観音のそのままである。万有愛の救世の活動はそのまま、出口聖師の人類愛善の大精神発顕そのままである。

④出口聖師筆「天降 天照皇太神聖像」(縦7尺3寸x横4尺8寸)天のミロクの大神が神器を頂いて大地球に天降り玉う実に芽出たい図 描賢木厳の御魂の大神は綾の高天に現れ坐しにけり(「東の光」二八頁)

天極紫微宮から地球上に天降り玉う天照皇大神の頭の上にミロクの神器が頂かれていることを思うとき、天のミロクにます天照皇大神が地球上に降臨される模様がわかる。至仁至愛の大神の大地球を愛護し玉う御愛情がいたい程わかるではないか。

⑤出口聖師筆「皇祖天照大御神聖像」(縦7尺4寸x横4尺9寸)日本民族の宗家と仰がれた皇室の御祖先にます神風の伊勢の大神 日本民族の宗家となっていた皇室の御先祖にます大神で、神格は大本では神霊界の守り神で、五六七大神の御顕現であると教示してある。

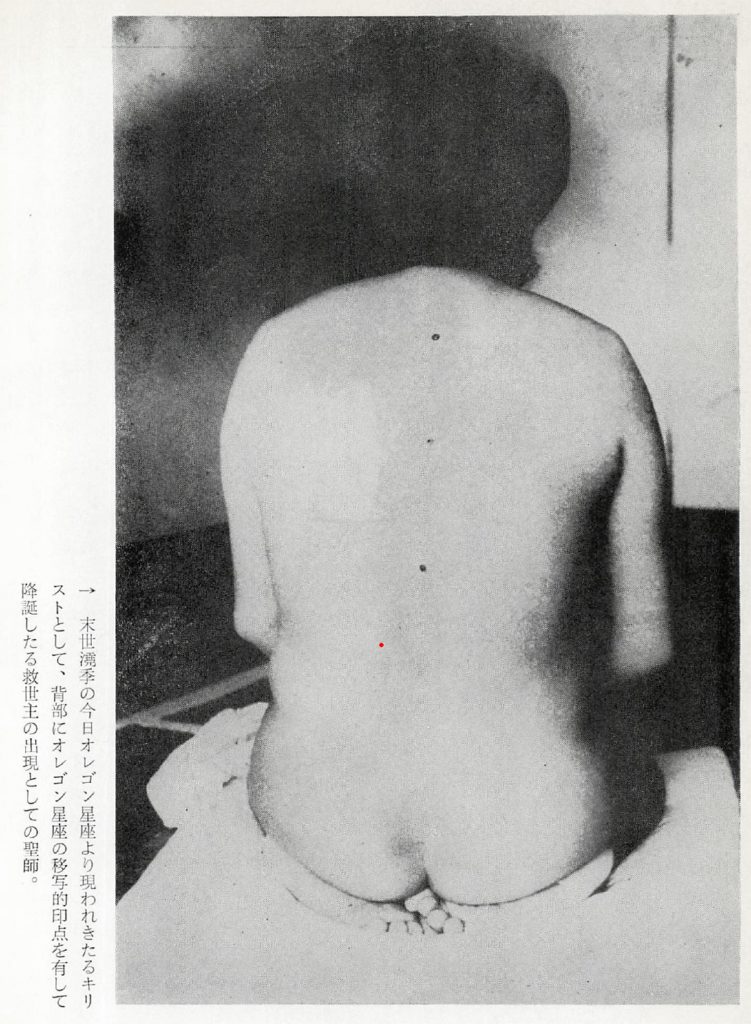

⑥末世澆季(まっせいぎょうき)の今日 オレゴン星座より現れきたるキリストとして,背部にオレゴン性の移写的印点を有して降誕したる救世主の出現としての聖師 末世洟季の今日、オレゴン星座より現われ来るキリストは、背部にオレゴン星座の移写的印点を有して降誕すると予言されているが、救世主のあかしとして、出口聖師は、オレゴンの三ッ星のしるしを背に負うて、三葉彦命として生まれ、三千年の救世の経綸を発抑して、高熊山を基点として、三千世界の救済の活動を開始され、現界五十年の神業を了えて現在は神界から不断の活動をなされている。

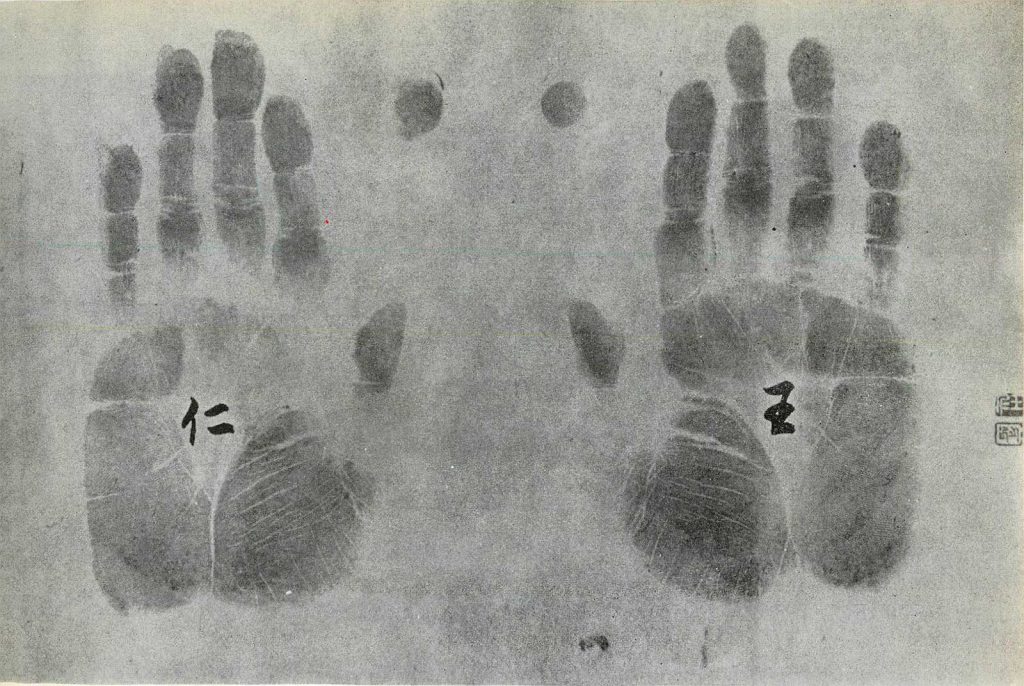

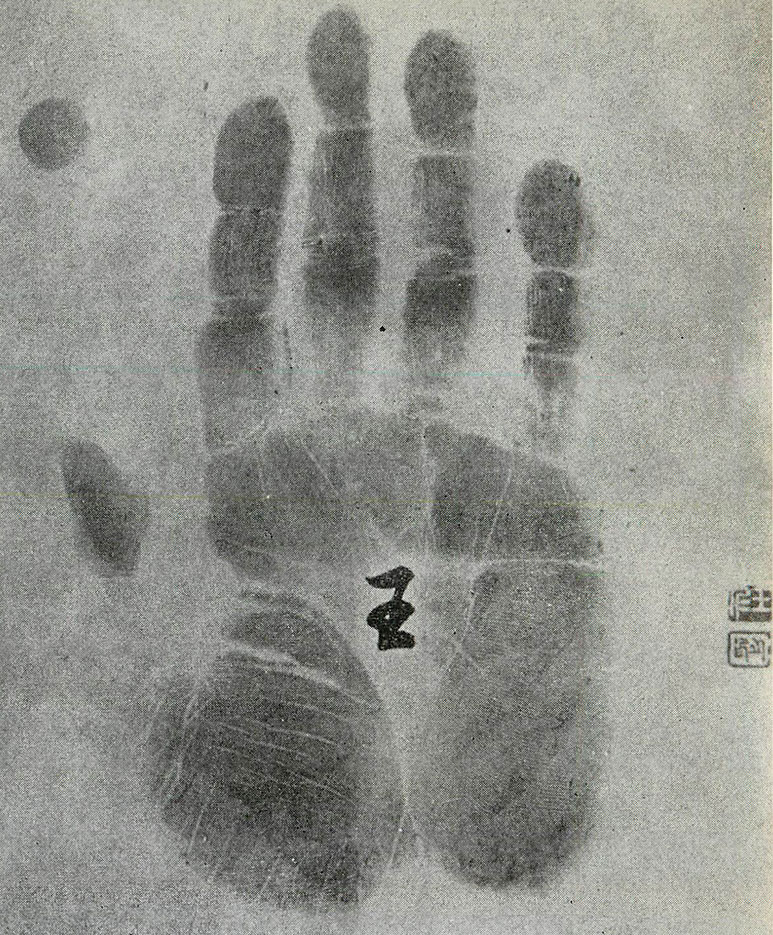

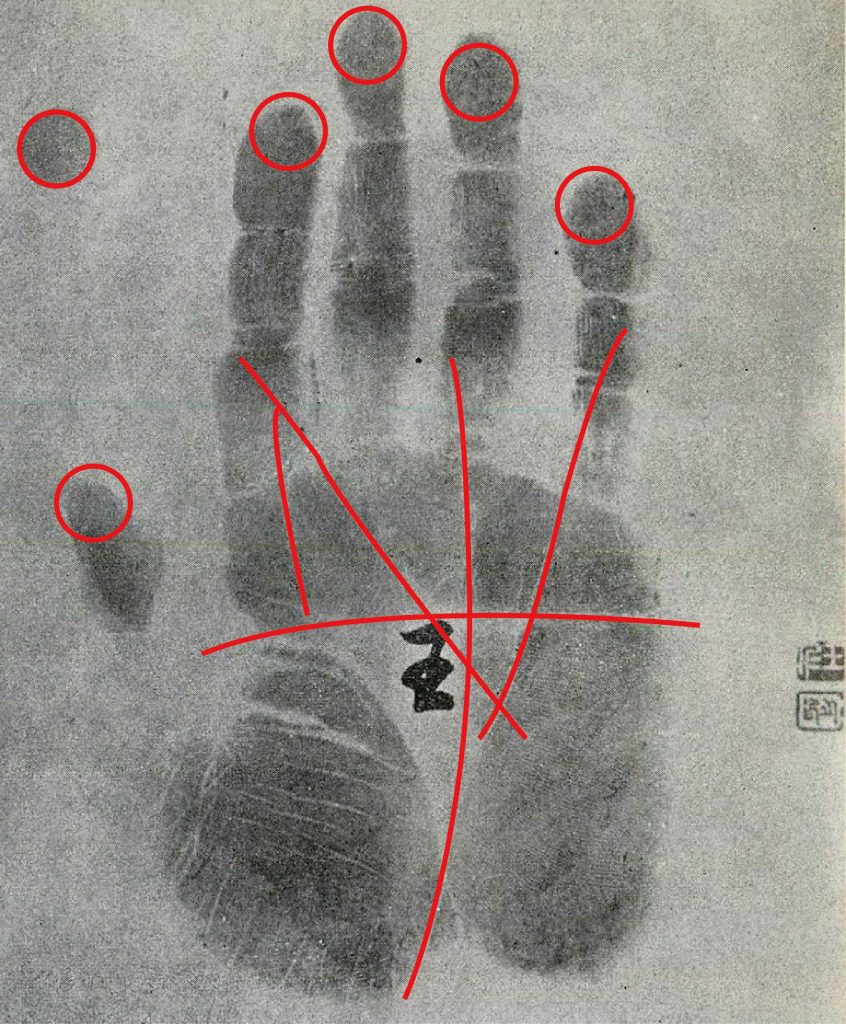

⑦聖師が大正13年2月3日節分に四十八人の信徒に授けられたもの(三分の二大,両手形)

神徳も 桶伏山の 頂上に 手あとのこして 月は隠るる

三界唯一の大救世主として両掌に五天紋と右母指の☉の印,十指の皆流紋のある聖師の手形。大正十三年二月三日節分の日に聖師は信徒四十八名に手型をさづけられて,十三日突如蒙古入の壮途に出発された。救世主のあかしとして、右拇指の☉のしるし、十指頭の皆流紋、十本の天下筋(五天紋)がある。

⑧不動岩に関連して: 霊界物語第二巻第三章美山彦命の出現のところでのぺられた、ロッキー山上に美山彦命(のちの素蓋嗚尊の幸魂言霊別命)が自身と従臣の姿を造つて立てておかれた(主図)という聖場である。熊本県山鹿市蒲生にある。かつて平重盛がここに西山寺といふ寺社を建立したと伝えられ明治三十八年弥勒如来の出世を祈願した経筒(下図)が発掘されて、鶴嘴のきずが三つの玉をなしたため三玉村と改められた。

聖師は神岩(主図)の由来は大正十年口述されたが、大正十二年九月二日ここに参拝されて、麓の社務所(凡導寺)で御自身と寸分違わぬ弥勒如来の石像とめぐりあわれた。大正十四年六月にはここを弥勒の聖像を中心に瑞霊苑と命名された。

聖師はこの石像を寺の外に出さぬと活動できぬと申されて、大三年二月に村との約束が出来たが、その数日後の二月十三日に入蒙の途に出られたのである。全く聖師とは霊縁厚き土地である。経筒(下図)に久安元年(一一四五年)とあるを見れば、今より八百二十七年前ことになる。弥勒の石像は注文した人も、石像の作者も、発送もなお謎のままである。聖師が瑞霊苑と名づけられたことを思うとき,よほど弥勒出現と深いえにしがあるのであろう。綾部の本宮山が平重盛の居城であったことを思えば、神秘はますます重なる。

平の小松重盛と聖師の活動名の小松林命とに何かのえにしがあるものと思われる。

- 朝嵐 (7) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 12-28

- 続五六七神特集 pp. 29-98

- まえがき 木庭次守 p. 30

- ミロクの語源と意義 pp. 31-36

- ミロクの神名 pp. 37-39

- ミロク神の神格と救世の神業 pp. 40-41

- 救世主は五六七神・神素盞嗚大神 pp. 42-43

- 弥勒は出口聖師 pp. 44-46

- 法身弥勒・応身弥勒・報身弥勒 pp. 47-48

- ミロク三会と王ミロク pp. 49-51

- 弥勒胎蔵経と霊界物語 pp. 52-54

- ミロクの種別 pp. 55-58

- 弥勒出現の時期と出口聖師 pp. 59-64

- 西王母 pp. 65-68

- 五六七出現の聖地 pp. 69-72

- ミロク神関係中絵 pp. 73-88:

①夢違観音像を抱かれた最奥霊国月照山の大八洲彦命の宣伝使服姿の聖師 聖師が制定された女の宣伝使服姿で、奈良法隆寺にある夢違観音と同型の像を抱いてたたれる姿である。最奥霊国のミロクの大神の宮居である月宮殿の入口にある月照山に神姿をあらわされる大八洲彦命の姿である。五六七の大神は或時は観音や観自在天となって活動されると述べられているが、その活動を示されたものである。

②出口聖師筆「寿世理姫命神(須世理毘売神)像」(縦7尺6寸x横4尺8寸) ミロクの和光同塵時代の活動である応身ミロクとしての出口聖師の神業をたすけられた大本二代教主の守護神金勝要神 大本神諭に「坤の金神の子が金勝要神であるぞよ」「親子の身魂を夫婦に致して御用させてあるぞよ」とあるように大本の二代教主すみ子師は出口聖師と盤魂の上からは親子であるので、天のミロクの神の化身の聖師が素戔嗚尊となられた時は奇稲田姫命となり、大穴牟遅神となられると須世理毘売命となり、大本の出現によって出口聖師が応身ミロクと生まれられると、その妻としてミロクの神業に奉仕されることとなった。大地球の金神で大地の霊魂であり、君臣、親子、夫婦、師弟、朋友の縁を結ぷ神である。全く大地の母という神格である。神諭に示された、五六七神政成就の四魂の一柱である。(四魂とは艮の金神、坤の金神、金勝要神、竜宮の乙姫)宝冠が三光(三剣)であるのも、瑞霊の系統の神のあかしである。奇稲田姫が八雲山で弓太鼓によって、琴をはじめられたが、八雲琴らしいものを抱いていられるのも深い神慮と察せられる。

③出口聖師筆「神業」(縦1丈x横9尺5寸) 神業二度目の天の岩戸開き、五六七神政成就のことについての大神業を、聖師が一目でわかるように描かれたもので、大本の三千世界の立替え立直しの神業が説示されてある。岩戸の中にます神さまは神器を頭に頂かれた天の五六七の天照皇大神にますことがわかる。天地創造の大神が、人類の心の岩戸を開いて、人心を支配し幸福と平和をあたえ玉うことが、神政の成就である。大本神諭には「神の心と人民の心が―つになりたら神代と申すぞよ」とある。

祝詞を奏上する神司と長嗚鳥とカササギが描かれ、神業の内容をよくよく説明されている。岩戸の前の手力男命、岩戸別命の身構えも全く見事ではないか。

④出口聖師筆「七福神楽遊図」(縦6尺3寸x横3尺3寸) 吾は今 七福神に 身を変じ 国の前途を 護らむとおもふ(「言華」二一一頁) 大本神諭でも霊界物語(六五巻)でも七福神とは、すべて五六七の神世の実現の際の大歓喜の意味である。聖師は七福神とは神の美徳をあらわしたものと教えられている。昭和八年頃から神姿の扮装写真をしきりに撮彩した聖師は遂に大江山太郎の名で「昭和の七福神」の映画をとり、末法の現代から新しいみろくの神代に到る神業を示された大本では七福神の宝の入船は五六七の神代の到来を意味している。開祖に帰神された国常立尊が二代教主とお竜さんに「お前たちは七福神の楽遊びとはしり元でバタバタと働くのとどちらが好きか」と問われると、二代教主は「私は七福神の楽遊びが好きです」お竜さんは「私ははしり元で働くのが好きです」と答えられると、神様が「よーし」と答えられたことは余りにも有名な話である。この言葉の如く,二代教主は五六七の神代建設のため十才から七十才までの六十年間の生涯を五六七の神業に奉仕された。

一人百首かるた「百鏡」(ももかがみ)出口聖師百神相 pp. 77-88 説明省略。 - 大本教学第十号特集 五六七神写真説明 pp. 89-93

- 大本教学第十一号 特集 続五六七神写真説明 pp. 94-98

- 資料 原典復刻(一) p. 99-

- 復刻の意義 p. 100

- 回顧録(一)(五九〜七五) pp. 101-117

- 回顧録(二)(七二〜七三) pp. 118-119

- 故郷乃弐拾八年(三五〜四七,四四と四五の配置が逆転) pp. 121-133

- p134/皇典と現代 六 大蛇退治之段(四〜一五) pp. 134-145

- 謡曲言霊録 一、西王母(三六〜五二) pp. 146-162

- 謡曲言霊録 二、巻絹(五三〜五八,五三と五四が逆転) pp. 163-168

- 附 ミロク神活動表および五六七神定の聖地 木庭次守

- 大本年表(六) ー昭和七年三月~昭和八年十一月ー 大本教学研鑽所 pp. 169-200

昭和47(1972)年2月4日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記なし。

大本教學第十一号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第十二号

特集 五六七の世

- ミロク神関係口絵 pp. 1-8: ①高天閣清庭に立ちみろく踊の浴衣着ながら小照を撮るー王仁三郎(昭和6年7月14日),②出口聖師「北東出現厳霊神」(紙本著色しほんちょしょく 縦7尺9寸x横4尺8寸),③豊雲野神姿の出口聖師(昭和8年10月22日),④木花咲耶姫神姿の出口聖師(昭和8年10月22日),⑤出口聖師筆「伊都能売観音像」(紙本墨絵 縦7尺0寸x横4尺8寸),⑥出口聖師筆「雲上観世音像」(紙本墨絵 縦6尺5寸x横4尺8寸),⑦出口聖師筆「愛善明王」(紙本著色 縦1丈x横6尺),⑧瑞霊苑ミロク岩にあらわれし五六七尊像 左下に全図,右上は前不動上部拡大図。聖師著の霊界物語第2巻第2章に示されし言霊別命の造りし神岩にあらわれた五六七尊像。上左大本開祖,上右出口聖師,下左河本三代教主,下右大本二代教主。地元ではこの神岩を前不動と呼んでいる。出口聖師が大正12年9月2日参拝された時に揮毫されたもの。

- 神代とは(「このみち」から) 出口王仁三郎 p. 9

- 朝嵐(8) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 12-26

- 五六七の世の構想 pp. 27-121

- まえがき 木庭次守 p. 28

- 天運循環による地球の完成 pp. 29-33

- 宇宙創造の神々の経綸成就 pp. 34-43

- 施政方針は霊主体従 pp. 44-47

- 万聖の大集会(神庭会議) pp. 48-50

- 祖神の降臨される神定の聖地 pp. 51-62

- 惟神の憲法制定 pp. 63-70

- 国魂の配置はみろくの世界経綸 pp. 71-74

- 神宝の完備によるみろくの世 pp. 75-90

- 有形(軍備)無形(敵愾心)の障壁の撤廃 pp. 91-96

- 万民和楽の産霊の経済 pp. 97-98

- 農村中心の社会 pp. 99-105

- 徳主法従の教育 pp. 106-115

- 芸術と宗教の一致 pp. 116-118

- 真の宗教の出現 pp. 119-121

- 日本の神代文字 木庭次守 pp. 122-143

- 挿絵 pp. 129-136: ①元の大八洲神社(金竜海)前の石柱に刻まれた聖師筆の神代文字,②出口聖師筆 神代文字の大本の御神体,③神代文字右図の御神体の解読,④<シムレイカイ>草書体ともいえる神代文字の題字(大正七年十二月二十二日号),⑤<カミノクニ>楷書体ともいえる神代文字の題字((大正十三年一月二十五日号)),⑥大祥殿で言霊学を講義される出口聖師(昭和8年1月28日)。

- 大本史跡めぐり① 秘められた由緒 ─亀岡篇─ 塩見雅正(文)・窪田英治(写真) pp. 144-173

- 対談 救世の神業と立替え立直し ーその目的と方法,当事者,範囲,経綸地等─ 木庭次守・出口和明 pp. 174-192

昭和47(1972)年8月7日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記なし。

大本教學第十二号PDF from 飯塚弘明氏 Feb., 2025

第十三号

- 口絵: 出口聖師筆の,大聖みろく神像,聖地綾部の鶴山(本宮山)。

- 朝嵐(9) 第二次大本事件回顧歌 出口王仁三郎 pp. 2-26

- 教学序想(一)日本について(国体論)を読んで 出口栄二 pp. 27-35

- 見真実 出口和明 pp. 36-55

- 神々さまの立替立直 大国美都雄 pp. 56-61

- 宇宙主神の世界経綸 ー霊界物語全巻から観たー 木庭次守 pp. 62-79

- 神誓神約 ー神諭に照らしてみた大本歴史ー 徳重高嶺 pp. 80-87

- 神の実在について 三浦一郎 pp. 88-96

- 大本年表(七) ー昭和八年十一月~昭和十年七月ー 大本教學院

昭和49(1972)年9月8日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記なし。

大本教學第十三号PDF 100.3MB 口絵写真の画像,大聖みろく神像(2.7MB 1724×2467),聖地綾部の鶴山(1.1MB 1724×2467),別途高画質を用意している。

第十四号

- 口絵写真: 草を刈る出口聖師(昭和6年7月),二代教主道歌染筆

- 神歌 出口王仁三郎 pp. 4-13

- 歴史のはじまり 大国美都雄 pp. 14-22

- 農は国の大本なり 出口新衛 pp. 23-29

- 予言書として視た霊界物語 木庭次守 pp. 30-39

- 大本教学研鑽の基本問題 葦原万象

- 綾の聖地(1) ー金竜海について─ 徳重高嶺

- 丹波王朝時代と「桑田宮」について 三浦一郎 pp. 58-68

- 「祝詞」にみる大本主神観 ー研鑽資料としてー pp. 69-121

- 大本教祖伝 出口和明 pp. 122-196

- 大本年表(八) ー昭和十年八月〜昭和十年十二月八日 附当局メモー 大本教学研鑽所 pp. 197-212

昭和50(1975)年4月6日発行。編集者: 窪田英治,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記なし。

大本教學第十四号PDF 165.9MB

第十五号

特集 神島

- 口絵写真: ①神島の二代教主碑(みろくのおほかみ) ②二代教主筆「神島」 ③神島の国土地理院航空写真(昭和49年11月2日) ④神島大神現地祭 現地参拝 ⑤神島(炮烙島)近景 ⑥高砂市向島の遥拝地 ⑦高砂神社(境内の三代目相生の松の保存所) pp. 1-8

- 弥勒出生(「霊界物語」第56巻総説から) 出口王仁三郎 p. 9

- 教祖神諭 pp. 12-13

- 弥勒神(「昭和」昭和7年8月号 神歌) 出口王仁三郎 pp. 14-15

- 神仏無量寿経(「霊界物語」第六十七巻) pp. 16-19

- 救いの神の出現 ー神島の一考察ー 大國美都雄 pp. 20-24

- 大神経綸の世界改造運動 ー神島と神の経綸史ー 木庭次守 pp. 25-37

- 大本神諭と神島 徳重高嶺 pp. 38-55

- おふでさき(大正五年旧九月十一日) 出口ナオ pp. 41-47

- 神島ノート 出口三平 pp. 56-183

- ①神島に関する一般的知識 pp. 57-76

- ②霊界物語にみる神島の一考察 pp. 76-99

- ③大正五年の神島開き pp. 99-134

- p134/④神島開き以降 pp. 134-166

- ⑤神島開き六十周年の意義 pp. 166-183

- 挿絵写真: ①大正八年大本王仁書 ②神島開き時の賢和田(さわだ)姫命の神姿の聖師(大正五年旧5月25日 現地にて) ③賢和田姫命(豊雲野尊)の神姿の聖師 神島開きの後,綾部の神苑にて記念撮影 ④大正5年旧5月25日の神島開きの集合写真 ⑤綾部神苑の金竜海の神島 神霊鎮座 大正5年秋 ⑥大本開祖の神島渡島 大正5年旧9月9日 全体の記念撮影 そして⑦開祖周辺のズームイン ⑧旧金竜海の神島の天の御三体の大神を奉斎された大八洲神社 祠前の石柱は神代文字 向かって右はアメノミハシラ(伊邪那岐大神),左はクニノミハシラ(伊邪那美大神) ⑨旧金竜海の神島 ⑩神島開きの墓目の法を再現される自叙伝映画の一コマ ⑪昭和10年10月6日(旧9月9日)の神島参拝 ⑫同日の出口聖師と二代教主同伴の最後の神島渡島 pp. 89-96

- みろく様のご因縁(昭和26年4月8日みろく大祭にて「神の国」六月号) 出口すみ子 pp. 167-172

- 《座談会》 太初瑞霊顕現地 ー神島開き六十年の意義ー pp. 184-200

- 大本年表(九) ー検挙と裁判ー pp. 201-216

大本教學第十五号PDF 200.6MB

第十六号

- 口絵写真: 教碑(梅松苑鶴山頂上)「神は万物普遍にして 人は天地経綸の大司宰也 神人合一して 茲に無限の権力を発揮☉」。教学碑(天恩郷明光殿跡)「神人一致」。高熊山(出口聖師の神格完成の神山),小幡神社(大本三大学則神授の神社),いずれも亀岡市曽我部町穴太。

- 吾人の至誠(「三丹新報」大正二年十一月十九日号より)

- 山上の神訓(「霊界物語」第六十三巻) pp. 8-9

- 教学シンポジウム 第一回 教学について 大本三大学則・大本教旨をめぐって

- 基調発題 教学について 大本三大学則をめぐって 出口栄二 pp. 11-28

- 自由討論 出口栄二,大国美都雄,広瀬静水,徳重高嶺,木庭次守,奥田宗弘

- コメント 大国美都雄 ①三大学則の運用について ②大本教旨について

- コメント 木庭次守 ①三大学則の成立について ②大本教旨について

- みろく論集

- みろく信仰と大本の立場 出口栄二 pp. 93-99

- みろく下生と大本の使命 徳重高嶺 pp. 100-108

- みろくについて 葦原萬象 pp. 109-114

- 五六七神 山藤暁 pp. 115-120

- 出口王仁三郎聖師文献総目録(一) pp. 123-152

昭和51(1976)年9月8日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記なし。

大本教學第十六号PDF 90.2MB

第十七号

特集 万教同根シンポジウム

- 万教同根(「霊界物語」第六巻より) 出口王仁三郎 pp. 4-5

- 序にかえて 出口栄二 pp. 6-8

- 昭和五十二年度 第一回教学シンポジウム 大本教学における万教同根論

- あいさつ 出口栄二 p. 12

- 報告一、大本教団史上の立場から 伊藤栄蔵 含コメント pp. 12-19

- 報告二、教義資料の立場から 三諸斎 含コメント pp. 19-31

- 報告三、教学上の立場から 出口栄二 含コメントと補足 pp. 31-50

- 自由討論 pp. 50-73

- まとめ 広瀬静水 pp. 73-78

- 第一回シンポジウム 大本教学における万教同根論 提出資料

- 万教同根論 ーインド,ネパールを旅してー 出口栄二 pp. 80-103

- 万教同根について(一),(二) ー梅松塾教修資料ー 三諸斎編 pp. 103-121, pp. 122-128

- 万教同根の真理 木庭次守編 ー大本文献と解題ー pp. 129-154

- 大正七年十一月(開祖昇天)までの他宗教宗派との関係交流史参考資料(その一) 大本教學研鑽所編 pp. 155-168

- 大本第二次事件までの他宗教宗派との関係交流史参考資料(その二) 大本教學研鑽所編 pp. 169-182

- 新発足後の他宗教宗派との関係交流史参考資料(その三) 大本教學研鑽所編 pp. 183-193

- 昭和五十二年度 第二回教学シンポジウム 救世の経綸と万教同根論

- あいさつ 出口栄二 pp. 198-199

- 報告一、大本の神観 ー神即多神即汎神をめぐってー 出口栄二 pp. 199-211

- 報告二、大本の善悪観 伊藤栄蔵 含コメント pp. 211-219

- 報告三、大本史における宗教提携の実際的内容 大石栄 含コメント pp. 219-228

- 報告四、霊界物語における宗教提携の原理 大国美都雄 含コメント pp. 228-232

- 自由討論 pp. 232-267

- 第二回シンポジウム 救世の経綸と万教同根論 提出資料

- 大本の善悪観 大本教學研鑽所編 pp. 270-277

- 大本歴史上の宗教提携の実際内容 米川清吉編 pp. 278-286

- 『霊界物語』にみる宗教提携の原理 大本教學研鑽所編 pp. 287-292

- 万教同根シンポジウム 講演記録

- イスラムの宗教 加賀谷寛 含質議 pp. 295-308

- カトリックの立場 「キリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言」をめぐって 田中健一、東門陽二郎 含質議 pp. 309-331

- 第二バチカン公会議関係資料: キリスト教以外諸宗教に対する教会の態度についての宣言 pp. 331-334

- 昭和五十二年度 第三回教学シンポジウム 共同礼拝はどこまで可能か

- あいさつ 出口栄二 含総長出口京太郎挨拶 pp. 338-340

- 報告一、共同礼拝はどこまで可能か ー教学的立場からー 出口栄二 pp. 340-344

- 報告二、共同礼拝はどこまで可能か ー祭祀に関してー 梅田伊都雄 pp. 345-346

- 報告三、共同礼拝はどこまで可能か ー最近の動きをふりかえりつつー 出口京太郎 pp. 346-356

- 自由討論 pp. 356-372

- 第三回シンポジウム 共同礼拝はどこまで可能か 提出資料

- 共同礼拝はどこまで可能か 出口栄二 pp. 374-375

- 祭の本義 大本祭祀部 pp. 376-377

- 芸術は宗教を超えて(人類を考える10「放送朝日」昭和50年10月号抜粋) 出口京太郎・梅棹忠夫 pp. 378-394

- 京都国際会議場シンポジウム 諸宗教間の協力について

- 一九七七年十一月八日 京都でのシンポジウムの演説概要

- 基調講演 サンフランシスコグレース大聖堂長 スタンリー・F・ロジャーズ(岸英司まとめ) pp. 395-396

- 宗教間の対話 日本聖公会 関本肇 pp. 397-398

- 諸宗教間の協力について ー共同礼拝の問題ー 英知大学長 岸英司 p. 399

- 共同礼拝について 大谷大学教授 坂東性純 pp. 400-401

- 諸宗教間の協力について 国学院大学教授 平井直房 p. 402

- 共同礼拝関係祝詞集 pp. 403-405

- (一)ニューヨーク展開催奉告祝詞 昭和50年3月12日 於聖ヨハネ大寺院

- (二)第五回精神頂上会議開催奉告祭祝詞 昭和50年10月19日 於聖ヨハネ大寺院

- (三)サンフランシスコ展開催奉告祝詞 昭和50年11月14日 於聖グレース大寺院

- (四)聖ピヱトロ大寺院奉告祭祝詞 昭和50年10月12日 於聖ピヱトロ大寺院

- シンポジウム 諸宗教間の協力について 主催:京都宗教懇話会 協賛:大本本部

- 開会挨拶 土居真俊 pp. 410-412

- 基調講演一 シンポジウムに寄せて サンフランシスコグレース大聖堂長 スタンリー・F・ロジャーズ pp. 413-416

- 基調講演二 諸宗教間の協力について ー共同礼拝の問題ー 英知大学長 岸英司 pp. 416-423

- 質問 pp. 423-425

- パネルディスカッション

- 報告一 諸宗教間の対話と共同礼拝 日本聖公会司祭 関本肇 pp. 426-431

- 報告二 共同礼拝はどこまで可能か 大本祭教院長 出口栄二 pp. 431-435

- 報告三 諸宗教間の協力について 国学院大学教授 平井直房 pp. 435-439

- 報告四 共同礼拝について 大谷大学教授 坂東性純 pp. 440-445

- 補足,一般質問,一般討議 pp. 445-470

- 閉会挨拶 花園大学教授 木村静雄 p. 470

- 参加者リスト p. 471

- 一九七七年十一月八日 京都でのシンポジウムの演説概要

- 現代において『聖』とは何か ー大本の立場からー 大本教學研鑽所 p. 473

- 報告 出口栄二 pp. 474-485

- 万教同根論集

- (一)世界と宗教の反省 大国美都雄 pp. 485-499

- (二)高嶺の月 日野巌 pp. 500-509

- (三)万教同根論 ー教理と実践ー 葦原万象 pp. 510-518

大本教學第十七号PDF 120MB from 飯塚弘明 Feb. 17,2025

空白ページが多くページ番号が時に跳んでいるはそのためである。p. 47の次はp.48のはずであるが,p. 42となっている。そして次のページはp. 49となっており,p. 48がp. 42と印刷されているのである。スキャンミスではない。p. 39下段最終行の「りい」に隣接して黒い縞があるのはスキャン時にゴミが混入したものと思われる。

第十八号

- 聖言(『霊界物語』第四十八巻より) 出口王仁三郎

- 近代国家と信教の自由 ー人権と自由の根本につながるー 出口栄二 pp. 1-11

- 二つの歴史とその片鱗 大国美都雄 pp. 12-18

- 霊主体従論 葦原万象 pp. 19-23

- 大本教典の権威(一) 徳重高嶺 pp. 24-27

- 国魂論 木庭次守 pp. 28-47

- 五十六億七千万人の食糧 出口昭弘 pp. 48-57

- 教学シンポジュウム(第十七号の一部再録)

- 基調報告 アジア・日本におけるみろく信仰 出口栄二 pp. 58-95

- (一)世界と宗教の反省 大国美都雄 pp. 96-110

- (二)高嶺の月 日野巌 pp. 111-120

- (三)万教同根論 ー教理と実践ー 葦原万象 pp. 121-129

- 第二次大本事件の回顧 山藤暁 pp. 130-159

- 大本年表(十) ー検挙と裁判ー pp. 161-164

編集後記にあたる次のお詫びが裏表紙裏に掲載されている。

第十七号が諸種の事情により男在改訂中のため,第十八号が先に発行される運びとなりました。第十八号も編集準備開始以来,約1年の歳月が流れ漸く発行にこぎつけましたが永らく本誌を待望された方々に深くお詫び申し上げます。

第十八号編集にあたり大部分の論文は昨年三月以前に執筆いただいたものであり、内容的に発表時期が遅れたものもあり,ご執筆の方方にも深くお詫びいたします。

又「万教同根論集」は、一応第十七号に編集されていたものをこれも諸種の事情により十八号に転載いたしました。

昭和55(1980)年2月4日発行。発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。

大本教學第十八号PDF 第17号からステープル製本を天声社は脱したようだ。無線綴じの網代綴じというのだろうか。裁断の前作業も楽になった。135.9MB

第十九号

- 口絵写真: 明治三十年代の出口なお

- 大本教祖伝資料 その一

- 考証・出口なお伝 (上)

- 瑞月校閲 大本教祖伝(開祖の巻)

- 考証・出口なお伝 (上)

- 大本教祖伝資料(一)の刊行にあたりて 大本教学研鑽所 p. 3

- 序 ー大本教祖伝の系譜ー pp. 4-7

- 凡例 p. 8

- 大本教祖伝資料 その一 目次 pp. 9-14

- 第一章 神が隠した経論の地場 pp. 15-

- 経綸の地場 p. 15

- 激動の世界 p. 15

- 金が物言う pp. 16-17

- おかげ参り pp. 17-18

- 天命を保つ p. 18

- 天明の飢催 pp. 18-19

- 天保の飢催 pp. 19

- 御霊の大榎 p. 20

- 第二章 いんねんの身魂の誕生

- 朽木氏藩政 pp. 21-23

- 減児の危機 pp. 23-24

- 尊氏産井戸 pp. 24-25

- たけの出自 pp. 26-28

- なおの誕生 pp. 28-29

- 屋号カメ屋 p. 29

- 郷宿と生家 pp. 30-35

- 第三章 三千年あまりての経綸

- 山蔭中納言 pp. 36-37

- 天児屋根命 p. 37

- 桐の庄から pp. 37-38

- 墓碑と位牌 pp. 38-39

- 桐村の初代 pp. 39-44

- 本摂の出自 pp. 44-45

- 桐村と佐山 pp. 45-46

- 桐村家系図 pp. 46-47

- 姉さん女房 pp. 47-49

- たけの出自 pp. 49-51

- 伊助と蒔助 p. 51

- 桐村清兵衛 pp. 51-53

- 桐村両家家系図 p. 54

- 第四章 無情の風が誘いにくる

- 大塩平八郎 p. 55

- 苦い思い出 p. 56

- 天保の改革 pp. 56-57

- 甘酒五郎三 p. 57

- 五郎三の死 pp. 57-58

- 三人の孝女 pp. 58-60

- 泉屋清兵衛 pp. 60-61

- 米久呉服店 pp. 61-62

- 折れた棟木 pp. 62-63

- 第五章 代々続く女のご世継ぎ pp. 64-72

- (節名省略)

- 第六章 世の元の生神の住まい

- 綾部組坪内 pp. 73-74

- 角のない鬼 pp. 74-75

- 兄弟の争い pp. 75-76

- 英明の藩主 pp. 76-78

- 九鬼の因縁 pp. 78-80

- 大本と熊野 pp. 80-81

- 丹波道主命 p. 82

- 丹波道主族 p. 82

- 御鎮座本紀 p. 83

- 古代の英雄 pp. 83-84

- 比沼真名井 p. 84

- 奇しき神縁 p. 85

- 第七章 善と悪とがおなじ種に pp. 86-102

- (節名省略)

- 第八章 貸した物はよう取らず pp. 103-115

- (節名省略)

- 第九章 不公平ではおさまらん pp. 116-124

- (節名省略)

- 第一〇章 瓦持ちもいたしたぞよ

- 明治の新政 pp. 125-126

- ひさの出生 p. 126

- 辻村藤兵衛 pp. 126-127

- 因果の応報 pp. 127-129

- 戸締めの噂 pp. 129-130

- 辛や糸引き pp. 130-131

- 煮立てた鍋 pp. 131-132

- もらった鯖 pp. 132-134

- 屋敷門修理 pp. 134-135

- 屋敷を売る p. 135

- 土蔵暮らし pp. 135-136

- 第一一章 弟子置く代りに饅頭屋

- 綾部の一揆 pp. 137-139

- 饅頭屋開店 pp. 139-`42

- 九鬼の姫様 pp. 142-143

- よねの恋愛 pp. 143-145

- よねの結婚 pp. 145-147

- 牛肉屋開店 pp. 147-148

- 第一二章 山から柱を夫婦で運ぶ

- 出口元屋敷 pp. 149-152

- 火を免れる pp. 152-153

- 天照皇大神 p. 153

- 宮絹の霊魂 pp. 153-154

- よねの苦悩 pp. 154-155

- 馬場の小屋 pp. 155-156

- ひさの不満 pp. 156-157

- 第一三章 出口の後継ぎになる子

- ひさ初奉公 pp. 158-160

- たらしの豆 p. 160

- ことの家出 p. 161

- 武士の商法 pp. 162-163

- 綾部の劇場 p. 163

- りょう出生 pp. 163-164

- ことの結婚 pp. 164-165

- 大工見習い p. 165

- 興村の吉蔵 pp. 166-168

- すみの誕生 pp. 168-169

- 乳姉妹ぶん pp. 169-170

- 岡へ貰い乳 pp. 170-173

- 四方安兵衛 p. 173

- 第一四章 後家のようにおもうて pp. 174-177

- (節名省略)

- 第一五章 地獄の釜の焦げ起こし pp. 178-192

- (節名省略)

- 第一六章 吟味した酒を飲ませて

- 天地の冥加 pp. 193-194

- 難関普甲峠 pp. 194-195

- 普甲峠の難 pp. 195-197

- 恵まれた金 pp. 197-198

- 名残の酒 pp. 198-200

- 名残の餅 pp. 200-201

- 政五郎の死 pp. 201-202

- 説法と明教 pp. 202-204

- 喪主のなお pp. 205-206

- 第一七章 えらい加減がわるうて

- ひさの家出 pp. 207-208

- 幼児の日日 p. 208

- 物言えぬ娘 pp. 208-210

- 女のない国 pp. 210-211

- 案ずるより pp. 211-212

- 主人の正体 pp. 213-214

- 八木へ行く p. 214

- 消えた二円 pp. 215-216

- 竹蔵の蒸発 pp. 216-217

- 第一八章 御三体の大神の御守護

- 土間の小池 pp. 218-219

- 綾部小学校 pp. 219-220

- 喧嘩八兵衛 pp. 220-221

- 清吉兄さん pp. 221-222

- 母と寝る夜 pp. 222-223

- 三体の大神 pp. 223-224

- 伝吉兄さん pp. 224-225

- 牝馬の金玉 pp. 225-226

- 第一九章 後のくる人まつばかり

- 代筆の手紙 pp. 227-228

- 黒砂糖さん pp. 228-231

- まからん屋 p. 231

- すみ初奉公 p. 232

- 米屋へ奉公 pp. 233-234

- 第二〇勝 米が高うござりまして

- 福島寅之助 pp. 235-236

- ひさの結婚 pp. 236-237

- 米が高うて p. 238

- せり市遊び pp. 238-239

- 待てぬ親心 p. 240

- 螢こいこい pp. 240-241

- 名物の藪蚊 pp. 241-242

- 運のよい子 p. 243

- 毛が生えた p. 244

- 子煩悩の母 pp. 244-246

- 第二一章 人民ではなかりたぞよ

- 初産の衝撃 pp. 247-248

- ひさの発狂 pp. 248-249

- 贖主の日柄 pp. 250-251

- 大将軍の妻 pp. 252-253

- 七人の女人 pp. 254-256

- 剣先の利益 p. 257

- 百日の病床 pp. 257-258

- 第二二章 病気全快なさしめ給え

- 吉川の陰謀 pp. 259-261

- 発狂の前兆 p. 261

- よねの発狂 p. 262

- 妙見大菩薩 pp. 262-263

- 稲荷と法華 pp. 263-264

- 旧正月元旦 pp. 264-265

- 第二三章 一どにひらくうめの花

- お大将の声 pp. 266-267

- 三六の燈明 pp. 267-268

- なおの帰神 pp. 268-272

- 絶食と水行 pp. 272-273

- 又旅の政蔵 pp. 273-275

- 毛筋の横幅 pp. 275-276

- 鬼門の金神 pp. 276-277

- 考証出口なお伝(上)注 pp. 278-287

- ——————————————

資料篇 瑞月校閲 大本教祖伝(開祖の巻) 大本史実編纂部 pp. 289-454- 解題・凡例 pp. 290-291

- 目次 pp. 292-293

- 以下,『神の国』大正十二年八月二十五日号掲載

- 第一 生ひ立ち

- 一 飢餓と減児 p. 294

- 二 御生家 pp. 294-295

- 三 御生誕 p. 296

- 四 上紺屋町 p. 297

- 五 福知山 pp. 297-298

- 六 簀巻 p. 298

- 第二 奉公時代

- 七 父の帰幽 p. 299

- 以下,『神の国』大正十二年九月十日号掲載

- 八 米久呉服店 pp. 299-300

- 九 孝行娘 pp. 300-301

- 一〇 山中修行 p. 301

- 一一 饅頭屋奉公 pp. 301-302

- 第三 処女時代

- 一二 筈巻 p. 303

- 一三 出口家 pp. 303-304

- 一四 ゆり刀自 pp. 304-306

- ひとりごと(編纂日誌) とやま pp. 306-307

- 以下,『神の国』大正十二年九月二十五日号掲載

- 一五 綾部本宮 pp. 307-309

- モトミヤの言霊 出口王仁三郎 p. 309

- 第四 主婦時代

- 一六 御入嫁 pp. 310-311

- 一七 母の帰幽 pp. 311-313

- 以下,『神の国』大正十二年十月十日号掲載

- 一八 貧困の(一) pp. 313-315

- 一九 貧困の(二) pp. 315-316

- 二〇 転居 pp. 316-317

- 二一 赤貧の(一) pp. 317-318

- 二二 赤貧の(二) pp. 318-319

- 以下,『神の国』大正十二年十月二十五日号掲載

- 二三 石臼物語 pp. 319-323

- 二四 頼母子講 pp. 323-324

- 以下,『神の国』大正十二年十一月十日号掲載

- 二五 夫の負傷 pp. 324-325

- 二六 夫の看病 pp. 325-327

- 二七 普甲峠 pp. 327-330

- 二八 夫の臨終 pp. 330-33

- 以下,『神の国』大正十二年十一月二十五日号掲載

- 第五 寡婦時代

- 二九 夫の一生 pp. 332-334

- 三〇 男八兵衛 pp. 334-336

- 三一 行商三昧 pp. 337-338

- 三二 三女の狂乱 pp. 338-340

- 以下,『神の国』大正十二年十二月十日号掲載

- 三三 長女の狂乱 pp. 341-344

- 第六 開教時代

- 三四 霊夢 pp. 345-347

- 以下,『神の国』大正十三年新年号掲載

- 三五 教祖の神懸 pp. 347-350

- 以下,『神の国』大正十三年一月十日掲載

- 三六 狂人扱ひ pp. 350-352

- 三七 葉蘭 pp. 352-354

- 以下,『神の国』大正十三年一月二十五日号掲載

- 三八 鑑定師 pp. 354-356

- 三九 山家へ pp. 356-357

- 四〇 福知山へ pp. 357-358

- 四一 神床掃除 pp. 358-359

- 以下,『神の国』大正十三年二月十日号掲載

- 四二 御上人 pp. 359-361

- 四三 神使 pp. 361-364

- 以下,『神の国』大正十三年二月二十五日号掲載

- 四四 夢と霊覚 pp. 364-366

- 四五 二十六年 pp. 366-371

- 以下,『神の国』大正十三年三月十日号掲載

- 四六 放火の嫌疑 pp. 371-374

- 四七 警察署へ pp. 374-377

- 以下,『神の国』大正十三年三月二十五日号掲載

- 四八 四十日間 pp. 377-380

- 以下,『神の国』大正十三年四月十日号掲載

- 四九 生か死か pp. 380-385

- 以下,『神の国』大正十三年四月二十五日号掲載

- 五〇 八木へ pp. 385-389

- 以下,『神の国』大正十三年五月十日号掲載

- 五一 二十七年 pp. 389-394

- 以下,『神の国』大正十三年五月二十五日号掲載

- 五二 開教の発端 pp. 394-398

- 以下,『神の国』大正十三年六月十日号掲載

- 五三 鎮祭の相談 pp. 398-401

- 五四 酔漢の来襲 pp. 401-402

- 五五 御筆先の読み始め pp. 402-403

- 五六 竹原の入信 pp. 403-404

- 以下,『神の国』大正十三年六月二十五日号掲載

- 五七 西岡へ pp. 404-405

- 五八 東四辻へ pp. 406-407

- 以下,『神の国』大正十三年七月十日号掲載

- 五九 泣祭り pp. 407-411

- 以下,『神の国』大正十三年七月二十五日号掲載

- 六〇 万右衛門牛 pp. 411-414

- 以下,『神の国』大正十三年八月二十五日号掲載

- 六一 足立正信 pp. 414-415

- 以下,『神の国』大正十三年九月十日号掲載

- 六二 伊助の倉へ pp. 415-419

- 以下,『神の国』大正十三年九月二十五日号掲載

- 六三 足立但馬へ pp. 419-421

- 六四 四方スミ pp. 421-424

- 以下,『神の国』大正十三年十月十日号掲載

- 第七 萌芽時代

- 六五 変性女子 pp. 425-427

- 六六 時節到来 pp. 427-429

- 以下,『神の国』大正十三年十月二十五日号掲載

- 六七 天眼通 pp. 429-433

- 以下,『神の国』大正十三年十一月十日号掲載

- 六八 再会 pp. 433-437

- 瑞月校閲 大本教祖伝(開祖の巻)神名・人名索引(五十音順) pp. 438-454

昭和55(1980)年9月3日発行。編集兼発行者: 伊藤栄蔵,発行所: 大本教学研鑽所。編集後記なし。後半の瑞月校閲については原本にあたる予定。神の国掲載号と内容の関係がわかりにくい。実際には頒布されていないし,日付も問題かも。

大本教學第十九号PDF 87.6MB from 飯塚弘明 Feb. 17, 2025

スキャンに問題はない。文中の鉛筆書きは木庭元晴によるものである。雑誌『神の国』の掲載情報にかなりのミスがあり,当初は鉛筆書きをしていたが,大本教學が信用できず(編集部の不注意によるものであろう),このWebページの「4.2 大本教祖伝 開祖の巻」に記しているように,既存文献に基づいて,上記の目次には修正結果を示している。

4. 『大本教學』管見

管見といっても,これを達成するにはかなりの時間を要する筈である。全部読み込んで理解した上でなければならない。ここでは,目次を作成したりちょっと覗いただけでの文字通りの管見を示したいと思う。

4.1 総長京太郎一派による『大本教學』廃刊

なんといっても廃刊になってしまったことが残念である。某氏からは次のように。

和明さんの『第三次大本事件の真相』208頁には次のように書いてあります。

—–

『大本教学』第一九号は五五年九月大本教学研鑽所より発刊された。内容は私の執筆した『考証・出口直伝』を主とし、付録に『瑞月校閲・大本教祖伝(開祖の巻)』が掲載された四五四頁にわたる書である。『考証・出口直伝』は私が『大地の母』完結いらい長年月かけ、多くの私費を投じて取材し執筆したものであり、教学研鑽所の要請に応じて出版を認め、しかも印税も辞退した。また教団内における私の立場を考慮して著者名を出すことも遠慮し、大本教学研鑽所編として出版した。それでもたちまち発行禁止になり、まぼろしの書になる。しかも著者に対してその理由の説明もなく今に及ぶ。一度は発行された『大本教学』第一七号、第一九号はすでに廃棄処分になったのか、どこかに死蔵されているのか、知るよしもない。

—–

また,別の某氏によれば,

教学17号は、当時総長になっていた京太郎さんのご機嫌に適わず、発禁になった号でした。

第十八号のp. 165にあたる編集部のおわびの文からも相当の圧力があったことが見えるのである。

第十七号は,昭和五十二(1977)年万教同根シンポジウム特集号である。王仁三郎作耀盌を主とする英国での作品展に始まって,出口うちまるそしてその後継になった栄二の愛善運動が実を結び,大本祭式が合衆国ニューヨークのカソリック教会で実施されたことなどの状況を踏まえてのことであろう。

このシンポジウムは,その成立経緯から,栄二が主導して当然のものであったろう。『大本教學』第十七号について,総長出口京太郎がキレる内容なのか,流し読みしたが,全くそういう兆候はない。総長出口京太郎の出番も用意している。栄二の性格ゆえもあろう,目立っているのは確かであるが,大本の社会的宣伝には総長とすれば,喜ばしいことである。なんとも,情けないことであった。

『大本教學』第十九号の前半では,出口うちまるの長男,出口和明の地道な調査が結実している。「考証出口なお伝(上)」で終わったことはなんとも残念ということで,さらに別の某氏にお尋ねしたら,八幡書店から,『いり豆の花』大本開祖 出口なお伝,として出ているということであった。https://www.hachiman.com/shopdetail/000000000360/

大本教開祖 出口なお 艱難と愛に満ちた八十三年の生涯

いり豆の花 出口和明=著 5,126円(本体4,660円+税10%)

開祖出口直は、聖師出口王仁三郎とともに、大本教団の二大教祖とされる。にもかかわらず直昇天七十七年、王仁三郎昇天四十七年を経た平成七(一九九五)年現在でも、本格的な『開祖伝』『聖師伝』は、教団から一冊だに編纂されていない。

本書執筆の意図は、すべての資料を吟味し、点検し、時には今まで事実とされていたものを崩し、不明は不明とする。また主人公の残した足跡を、足で確認し、できる限り資料は資料として散逸しないように活字に残しておくことである。

『大地の母』執筆の始まった昭和四十二年頃から取材にかかり、完成後も、本書執筆の意図をもって断続しながらも取材を重ねたため、今では知り得ぬ貴重な事実の発見をその取材記録の中に蓄積してきた。それらも本書の中に随所にちりばめたつもりである。(著者あとがきより)

中古で3000円で入手可能である。タニハにあったような。探したい,

出口伊佐男(うちまる)は和明の父である。王仁三郎が大正十三年の入蒙直前に『錦の土産』といういわば遺書を書いた。そこでは,伊佐男は王仁三郎の霊的な子供であり,全権を二十歳の伊佐男に託している。三代教主よりもより高い位置づけであった。同年,三女八重野と結婚し,若干二十一歳ですぐに二代および三代両教主の教主補佐(出口和明,1986: p. 187)となっている。第二次大本事件では投獄され,王仁三郎、澄子と共に6年8か月の獄中生活を送った。昭和三十三(1958)年には総長を辞任し,次の教主直美の夫栄二を推挙している。自らの長男和明を推薦することも権力的には可能ではあったと思われる。

栄二は出口伊佐男の平和運動を受け継いでその急進性ゆえにとして,昭和37(1962)年,三代教主から総長を解任される。昭和57(1982)年には,王仁三郎が決定した四代直美とともに追放されるのである。

前述のように,『大本教學』第十八号の発行年月日は昭和五十五(1980)年二月四日である。この時にはまだ第十七号は出ていない。ところが手元の第十七号を見ると,発行年月日は昭和五十三年七月十二日となっている。結局,第十七号は印刷されたが,総長命令で,お蔵入りになったと考えて良い。栄二と王仁三郎決定の四代直美が追放されたのは第十八号の翌年である。

改めて第十九号の発行年月日を見ると,昭和五十五(1980)年九月三日となっている。和明の語るところではこの十九号も日の目を見なかったことになる。

『大本教學』というよりも,三代教主とその長男京太郎による栄二,和明排撃の真っ最中であった。王仁三郎が定めた四代教主直美が生まれたら京太郎一派の立身が立ち行かなくなる。そういう文脈での『大本教學』廃刊であった。

4.2 大本教祖伝 開祖の巻

聖師出口王仁三郎伝は和明流に言えばいまだ公にされていないということになるが,和明はこの聖師伝のための調査も進めていた。出口京太郎の巨人伝もある。ぼくは伝記よりも教えに注力すべきとは思っている。

新約聖書にはかなりの数の伝があるが,その中核は伝記的なものよりも,教えである。教えゆえに世のバイブルになっているのである。

さて,この文の流れとは異なるが,昭和三十二(1957)年一月十五日付の『稿案 大本教祖伝 開祖の巻 大本教学院』がタニハには残っている。ここでは『神の国』掲載日付が正しく記載されている。これを使って,第十九号の日付を検証した。修正した結果を上記第十九号に反映させている。

以上,2025年2月6日。

4.3 王仁三郎のオリオン三つ星と手相

第十一号の口絵写真には,王仁三郎の背中のオリオンの三つ星(図6)と手相(図8)が掲載されている。これについて,ぼくが納得すべく,ネット上での情報を拾いつつ,ここに示したいと思う。

『霊界物語』全七十二巻とは別に,霊界物語特別編として,山河草木入蒙記がある。校訂版のあとがき(p. 384)には,もとは上野公園著『王仁蒙古入記』として大正十四年二月十四日蚕都新聞社から出版されたもの,と注記されている。

『霊界物語』特別編の「第九章 司令公館」の一部を次に引用する。

——— 引用〜『霊界物語』特別編の「第九章 司令公館」pp. 84-86

盧占魁は日出雄が支那服を誂へた時、ソツと被服商の主人に言ひ含め,支那にて有名なる観相学者を呼んで来て,古来伝説にある救世主の資格の有無を調べむため,日出雄の骨格や容貌や, 目,口,鼻,耳等の形から胸のまはり,手足の長短等から,指の節々,指紋等に至るまでを仔細に調べ させた結果,いはゆる三十三相を具備した天来の救世主だと言つた観相家の説に,随喜の涙をこぼし,いよいよ蒙古王国建設の真柱と仰ぐに至つたのである。かかる注意の下に盧占魁が日出雄の身体を調べ てゐるに拘らず,日出雄は索倫山の本営に行つて盧占魁が自白するまで,そんな事とは気が附かなかつたのである。観相者は特に日出雄の掌中の四天紋(してんもん)と指頭の皆流紋(かいりうもん)を見て,左の如き断定を下した。

掌中四天紋=乾為天

大哉乾元万物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時,時乗六竜以御天乾道変化各正性命保合太和乃利貞出庶物万国咸寧。

指紋皆流=坤為地

至哉坤元万物資生乃順承天,坤厚載物徳合旡彊,含弘光大品物亭牡馬地類行地旡彊柔順利貞君子攸行,光迷失道,後順得常西南得明乃与類行東北喪明乃終有慶安貞之吉応地旡彊。

盧占魁は更に,日出雄の掌中に現はれたるキリストが十字架上に於ける釘の聖痕や,背に印せるオリオ ン星座の形をなせる黒子等を見て非常に驚喜した。そしてこの次第を哥老会の耆宿 (きしゆく) 揚成業(やうせいげふ)や蒙古王の貝勒(ばいろく),貝子鎮国公(ばいしちんこくこう) を初め、張彦三(ちやうげんさん),張桂林(ちやうけいりん),鄒秀明(すうしうめい),何全孝(か ぜんこう),劉陞三(りうしようさん),大英子児(タアインヅル),賈孟卿(ジヤムチン)等の馬賊の 頭目や,張作霖(ちやうさくりん)部下の将校連(しやうかうれん)にも之を示し,天来の救世主だ,この救世主を頭に戴いて内外蒙古に活躍すれば成功疑ひなしと,確信してゐたのである。それゆゑ日出雄は蒙古に入つても凡ての 上下の人々より、非常な尊敬と信用を受けたのである。

引用〜おわり ———

第十一号の口絵写真には,ここで言及されている「背に印せるオリオ ン星座の形をなせる黒子(ほくろ)」と「掌中の四天紋(してんもん)と指頭の皆流紋(かいりうもん)」が提示されている。

なお,『入蒙記』引用中の漢文はPerglexityを使って,邦訳した。次にそれを。

——— 引用〜Perglexityを使って

掌中四天紋=乾為天について:

なんと偉大であることか、乾元(けんげん)は万物が生成を始める源であり、それによって天を統べる。雲が巡り雨を施し、万物が形を成して流通する。始まりから終わりまでを明らかにし、六つの位(六爻)がそれぞれの時に応じて完成する。時に六竜に乗り、天を自在に治める。乾の道は変化し、それぞれの性質や命を正しくし、大いなる調和を保つ。これが正しき道であり、万物の繁栄と万国の平和をもたらすのである。

この文章は『易経』の「乾為天」における彖伝(たんでん)の一節を基にした翻訳,とある。

指紋皆流=坤為地について:

なんと偉大であることか、坤元(こんげん)は万物が生じる源であり、天に従うことでその道を成す。坤は大地のように厚く万物を載せ、その徳は無限である。広大で包容力があり、光り輝き偉大である。万物は調和し、牝馬(めうま)のように柔順で、地の性質に従い行動する。地は無限に広がり、柔順で正しい行いを助ける。君子はこの道を歩むべきである。

もし迷い道を失えば、後に順応することで常道を得る。西南の方角では明るさを得て仲間と共に行動できるが、東北の方角では明るさを失う。それでも最終的には喜びと安定が訪れ、正しい道を歩むことで吉兆となる。このように坤の徳は無限である。

この文章は『易経』の「坤為地」に基づく内容で、大地の徳や柔順さ、従順の美徳を強調しているとある。

引用〜おわり ———

翻訳を見る限り,とくに手相の特徴は記されていない。ここでの観点では役に立たない。

まずは,第十一号口絵写真⑦オリオンの三つ星についてである。聖師の背中に,三つの黒子(ほくろ)が並ぶ。図7として,オリオンの三つ星の天文写真を並べている。ニュージーランドクライストチャーチ夏季滞在中は,自宅からほぼ毎晩眺めてきた。百八十度ひっくり返っているのであるが。

次に,口絵写真 ⑦聖師が大正13年2月3日節分に四十八人の信徒に授けられたもの(三分の二大,両手形)について確認したい。

図8では,墨の乾かないうちに手形紙を重ねてしまったのであろう。残念ながら上下の墨が付着してしまっている。キリストが十字架上に於ける釘の聖痕,にあたるところに王仁の字が重なっていて,見ることができない。右手だけに注目したい。

図10で,5本の指の第1関節の指紋の部分について特に赤丸で囲っている場所には,皆流指紋が見られる。画像としてはボタンが付着しているように見えている。図9, 10の左上の指紋は,親指で押された拇印にあたる。これが☉を示すのである。印肉とは違って,墨が入り込んでいて丸く抜けてはいない。繰り返し墨塗りをした結果でもあろう。

「皆流紋」という表現はかつて使用されたもののようで,次の長谷部(1944)の人類学的研究成果で見られる。ここには,須田昭義がほぼ四千人の男子の左右手について調査した結果が記されており,これによれば,頻度からすると皆流紋は珍しいものではない。王仁三郎の指紋がかなり指先に近い部分に配されているようにも見えるのではあるが。

長谷部言人, 1944. 我國の手相學書に記された指紋手式に就いて. 人類学雑誌,Vol. 59, No. 11, pp. 415-417. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ase1911/59/11/59_11_415/_pdf

四天紋(木庭次守の表現では五天紋)という表現は現在のネット上には存在しない。『大本教學』第十一号は昭和四十七年二月に発行されている。この時はぼくが大学3年生にあたるのであるが,ぼくが中学生時代に父が聖師の手相についてぼくに語りかけたことがあった。聖師には天下線があると言う。そのとき,子供ゆえと許していただきたいが,爪で天下線を自らの手の中指に描いて父にすぐさま見せたのである。父はじっとみてなんとも言わなかった。今でもその時の父の顔が浮かぶ。

四天紋(木庭次守の表現では五天紋),が父が天下線と言ったものだと思う。天下線をネットで見ると,このぼくの右手の写真にみえる「ますかけ線」をさすようである。父の言う天下線は運命線が手首近くから指先に向かって伸びる線のことである。それで図10に,父の言う天下線を捉えようとしたがなかなか難しい。どうも聖師には父の言う天下線がない。ますかけ線ならば図8を見ると,両手にあるかもしれない。ぼくの長男には両手がますかけになっている。そう珍しいことではないのではないか。

四天紋(木庭次守の表現では五天紋),が父が天下線と言ったものであるが,これはますかけ線のことではないだろう。名前からすると,「運命線が手首近くから指先に向かって伸びる線」のことである。これを持つ人の例はいまだない。聖師がそれに当てはまるかどうか。

ネット上には図12,13の画像が溢れているが,おそらく信頼できるもののようである。図12の手首から指先に伸びる「天下線」は秀吉が刀で自ら切り込んだという説が有力である。ますかけ線はあるらしい。別の掛け軸の画像からそう読み取れる。図13の家康の手形には,ますかけ線があるが何か糸状のものを渡したように見える。

とにかく,図12,13からすると,手相には昔からかなりこだわりがあったことは確かで,天下線(天下取り線)とされるのは,家康のこだわりの手形からすると,ますかけ線と考えて良いように思う。

聖師には,このますかけ線が(両手に)あったのは確かなことであったが,運命線の延長が第1関節に達する掌中の四または五天紋は図8の手形ではわからない。聖師の活動を振り返ってみて,手そのものを撮影した写真もあるのではないかと想像するのであるが‥‥‥‥‥‥‥。見つからないのだろうか。

以上,2025年2月7日。

4.4 在庫と父のメモ

電子化のための裁断が必要で,自宅とタニハの在庫を確認した。No. 19までの電子化は,Nos. 1(元晴), 2(い飯塚弘明), 3(出口三平), 5-12(飯塚弘明)は,完了している。残りのNos. 4, 13-19,のうち,大部なNos. 17, 19を除いて,元晴が電子化の予定である。Nos. 13, 14, 15, 16,18はタニハに3冊以上あったので自宅に持参した。No. 4は自宅とタニハで計4冊あるので,裁断利用が可能になった。

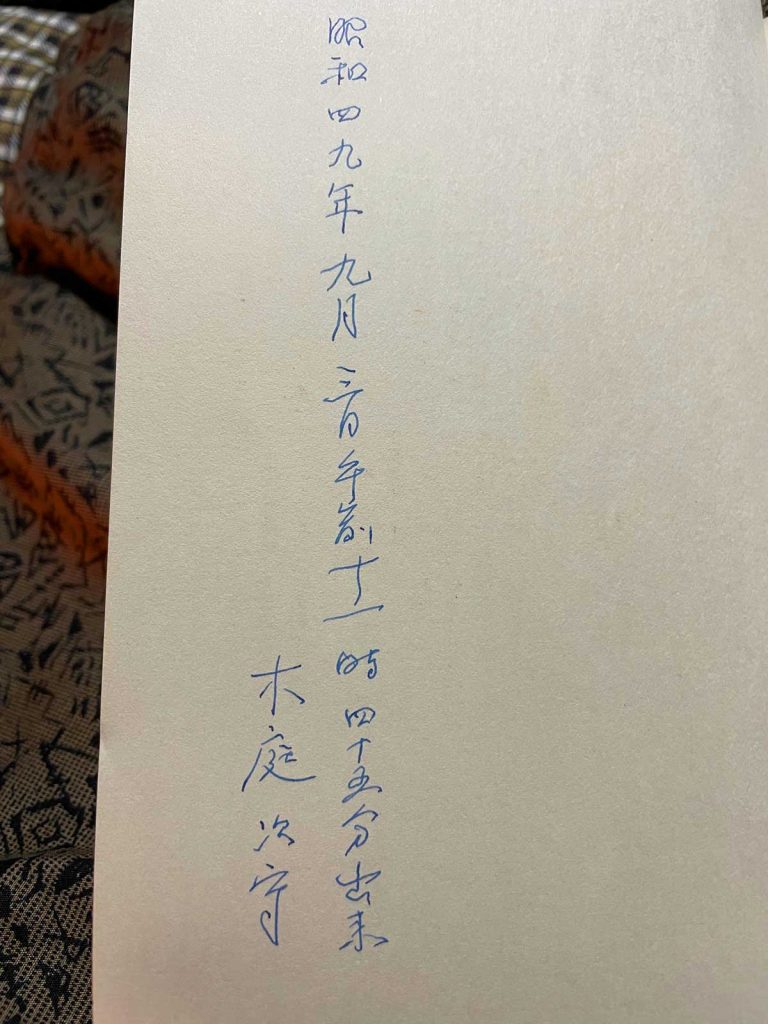

タニハでの『大本教學』の在庫を調べている際に父の修正メモを

以上,2025年2月11日。